@qiusir:明天(2013.8.8)上午辽宁大厦,我也做个报告(这个暑假开始和结束分别准备了两个报告[?]):从“再创造”的认知到“寓学于教”的回归---谈动态开放环境下的数理探究及创造力培养

沈阳市教研院副院长黄艳主持开幕式,沈阳市教育局副局长倪左致欢迎辞。中国教育技术协会大中城市教育技术应用专业委员会副理事长、沈阳市教研院院长符泰民作协会工作报告。中央电教馆副馆长丁新、东北师范大学教授钟绍春、北京师范大学教授余胜泉、东北育才学校教师邱发文做了专题学术报告。[?]

一下文字根据报告录像整理,感谢教育研究院田主任等同志的耐心细致的工作。

“我们选择前面两位教授有两方面的原因。一是这两位教授在教育信息化方面应该是国内顶级的专家,另外一方面他们在各自的领域都有实实在在的实验项目和实验学校,都有十年以上的相关研究。所以我们今天听到的应该说是真正是源于实践的理论研究,也真正是基于理论的实践成果。让我们再一次对两位专家的报告报以热烈的掌声。

接下来呢,我们最后一位报告人是更是实实在在来自于一线,我们沈阳东北育才学校的邱发文老师,他是沈阳市十佳型教师,是求师得教育实验室的主持人,今天他报告的题目是“从再创造的认知到寓学于教的回归”。有请邱老师。”

很荣幸有这样一个机会和大家交流,也感谢教育研究院的领导对我的信任。余秋雨最近接受采访说拥有信息也是被信息所占有,我就看过很多听讲座的人是被手机占有着;虽然于胜泉教授没能亲临会场,但录音展示本就是很好的公开课示范,也带给我们不一般的认知感受。

一般这样介绍自己,“关二代邱发文者丘发才”,关是山海关的关,也是关心的关;才最初是财富的财,现在是人才的才。今天和大家报告的题目是:从“再创造”的认知到“寓学于教”的回归,基于动态环境下的数理探究和创造力的培养。共分三方面:十年前的十年、动态数理中的再创造及寓学于教的回归。

@qiusir:遗憾作为学生没有太多的学习乐趣,庆幸当了老师有了很多分享的快乐,也学会了更多。

@qiusir:老百姓有句话,“公检法国地税人民教师黑社会”,沈阳这教师社会地位排名在黑社会前呢:)大小老师台本就符合信息技术的开放和互动,今天与我也是寓学于教了。

李可染说“可贵者胆”,实际上现实的羁绊往往是一种攀附,正是借力那些不足才绽放生命的美丽。信息技术带给我最大的启发是开放的态度和交互的方式,黄院长把这当成一种会风,让中学教师的我也有机会站在这。

@qiusir:一个小老师的能力和环境等因素制约了的高度,但这不妨碍我发现美、记录美、分享美、创造美...就如路边的这蓝姑草,杂草也有天使的视角。

一、十年前的十年

从教近二十年,一直坚持写一个博客(qiusir.com),也一直坚持用一个软件(GSP)。“昨天,我在小屋的墙上打开一扇窗,以前的我不敢触及别人的目光;今天,透过小窗向外张望,梦想把思绪飞扬;明天,我会在小屋的墙上打开另外一扇窗,让世界看看我的模样。” 这记录着最初参加教育技术培训的激情。几何画板设计者尼克发邮件“感谢点石成金金手指的评价…”,前面钟绍春教授说没有发现一个真正因为技术、令人信服、踏踏实实的范例?早在1997年我们已经借助电脑发现推广蝴蝶定理了,美国数学协会网站有记录。

@qiusir:事物的不断深入总让个体有深不可及的恐惧;放到整个环境里又有渺小得可以忽略的焦虑;而真正的深入却又带来触类旁通的惊喜。

回顾十年前的十年,也只能通过快照看到实验室最初网站了。关于信息技术,那时充斥这个人的好奇心过度放大和冲动的表达。作为基层的教师,更重要的是常规的教学,而不是对技术的发烧。

2003年前后风行博客,很好奇最初介绍博客的专家没了踪影,还出现了反对的声音,但我并不后悔也没觉得误入歧途,写过十年博客的人才更有资格谈它的意义。动态情景和创造力的关联是信息技术最初带给我的启发,动态与创造社区一度注册上万,其中画板联盟更是汇集国内几何画板玩家。当时的一些想法还不过时,动态与创造、数理综合、走虚务实、五理认知、学习生活化、知识网络化…曾几何时设想组建布尔巴基一样的团体。

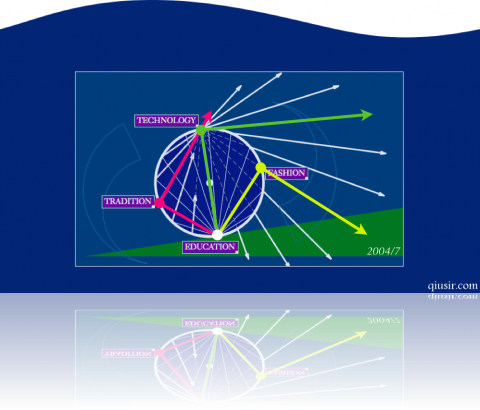

2004年构建过一个模型,社会看做一个车轮时尚是它的前沿,科技的转动半径最大,传统是另一种推动。教育是触地点,就是说过时的才能真正为教育,时下本该平实的信息化被时尚化了。有人说教育不是一成不变的,轮子也不是平动的,这也是今天探讨教育信息化的意义。

@qiusir:先生活后教育?教育和生活本无先后。过时的才是教育并不是说我们的教育一成不变,毕竟我们的车轮是滚动向前,我是说经过社会考验过的东西才能成为常识的教育。

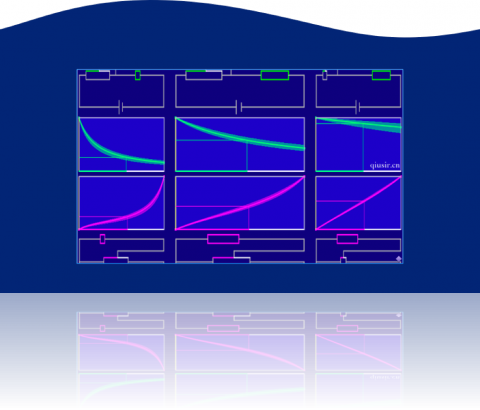

十年多年前我写过一篇总结的文章,“教育信息化的小路上需要准备着,需要坚持着”。信息素养的养成需要准备,教育资源的积累需要准备,教学模式的创新需要准备,但动态的认知、知识的探究、开放的系统这些统统是需要坚持的。信息技术和学科知识是灯芯和灯油的关系,光是点燃了的知识,恰当的技术应用也是源于专业的熟练和深刻。

@qiusir:不经意想起几年前某某用算盘跟计算机叫板的新闻,是第五大发明的珠算力压高科技的计算机,还是计算机对加减乘除算法局限的无奈。还有说XP的计算器无法做到17位以上数的乘法,但“只要把算盘一把一把的接起来就能计算无限位数的乘法。”“算盘才是终极计算工具!”天呀~

@qiusir:很多时候的教育信息化是穿着漂亮的新鞋高兴地走在老路上?而没有充分的实践很难有说服力,草率推广更是有风险的。

@qiusir:教育不是燃烧教师,是教师帮学生绽放光彩,教育信息化的过程一样是点燃。

@qiusir:写得一手好毛字远不会过。

二、动态数理中的再创造

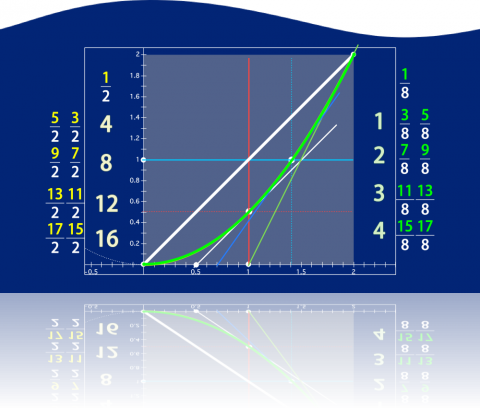

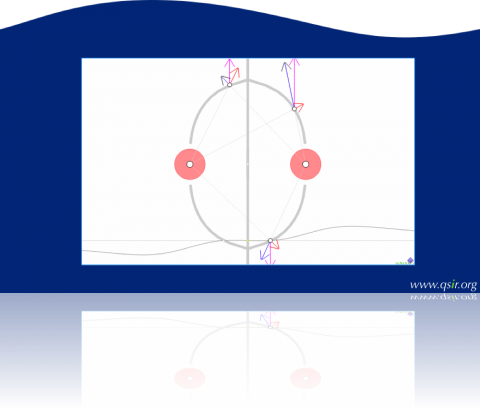

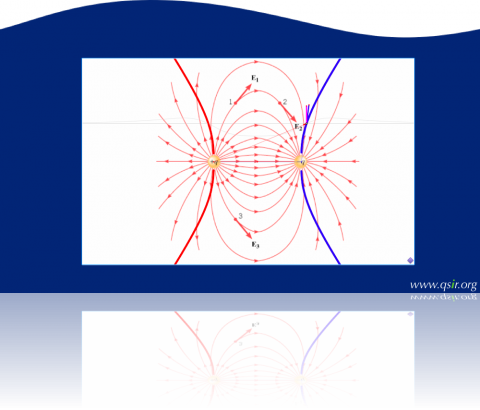

“再创造”一词取自著名数学教育家、荷兰院士费赖登塔尔的教育理论,他倡导现实、数学化和再创造。1997年我率先开设动态数理选修课,关于“动态”最初只是数学图形和物理图景变化的动态,慢慢发现师生角色变化、认知过程变化等都可以视为动态。千变万化中也越发觉得择善而固执的重要,有的题目甚至会花十年跟踪,也积累些范例。

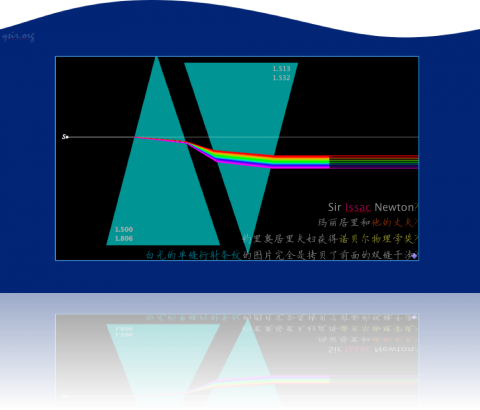

美国科学促进会(AAAS)1985年启动2061计划(哈雷彗星2061年会再次光临地球),帮助美国人提高科学、数学及技术素养,“美国历史上最显著的科学教育改革之一” ,号称“终极的科学计划” 。“既然数学对理解自然科学等具有中心重要地位,因而我们再次强调需要把数学与这些学科以综合的方式去教。综合的方法表明,一个现象的数学描述具有阐明和加强的效果。”计划中的这句话几乎是动态数理课程的缘起。电教会议提及很多教育教学的东西只是提醒信息技术对于人观念的改变。比如说微积分,即便教师生疏了,信息技术的发展使小学生都可以解微分方程。

1995年是数学教育史上一个重要的年份,在这之前的数学知识是由专业精英发展,而两个很普通的初中二年级的学生发现了线段无限等分的定理。是信息技术突破了认知的屏障,“原型启发”让少年吴培把GLaD构造拓展到正六边形上。这里不探讨再创造学术上的意义,要明确的是这本是一种教育的形式。

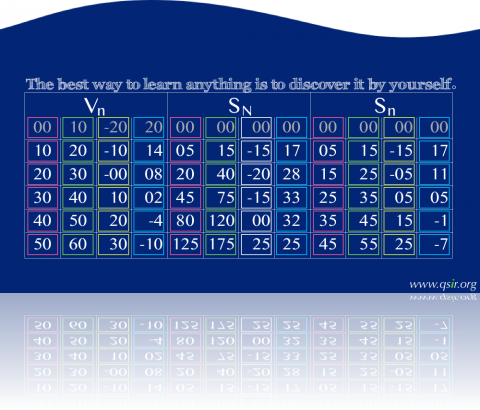

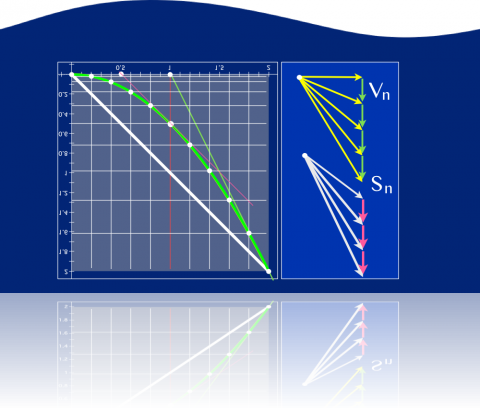

从教生涯中最让我骄傲的是学生。成禹同学(移民加拿大,先后获得五块奥林匹克竞赛奖牌)在选修课程上用快捷键(Ctrl+L构造线段,Ctrl+M构造中点)重复构造,本是恶作剧,但出于对图形有独特的敏感,好奇多边形最后趋向圆或椭圆…这种认知的范例会与其他范例一起供学弟和学妹研修,所谓以学教学。

蝴蝶定理的探究最初只是冯伟同学觉得蝴蝶应该是四个翅膀,原来的蝴蝶定理有点名不副实,如此最原始的想法引发了以后的系列探究。有时给学生写毕业留言“从学校毕业不是带走了什么而是留下了什么,留下美好的记忆在校园里凝固,留下创意的火花在教室里流传。”让静态的动态,让抽象的形象,让可敬的可爱,让学生参与到认知的过程,让他成为知识的一部分,如此引发更深入的学习,即寓学于教。

@qiusir:"Having students create content that educates can lead deeper learning."

三、寓学于教的回归

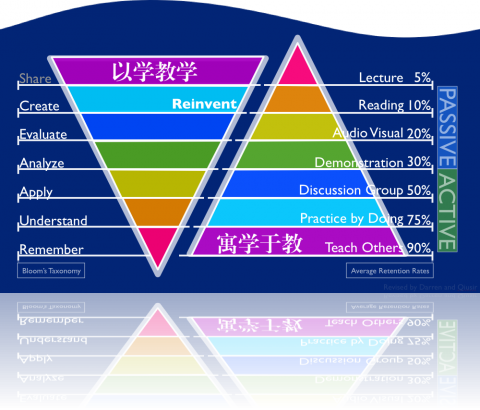

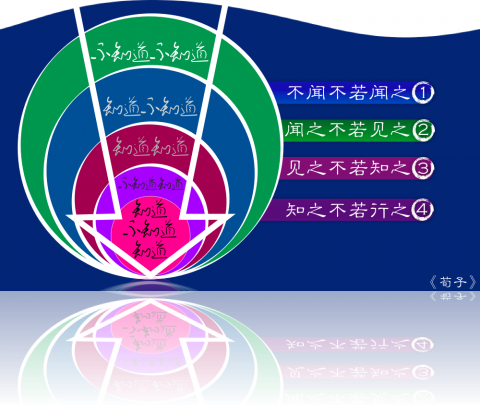

关于知识存留率,有资料(很难找到具体研究出处,从实践体会来说还是很认同)说演讲的知识存留5%,读是10%,视听是20%,展示是30%,小组讨论是50%,动手做75%,教授他人是90%,玩手机的老师们也硬争取机会站上台讲一讲,就如今天我寓学于教的方式求学。

(约翰·哈蒂说是上图不严谨,怀疑数据的真实性。)

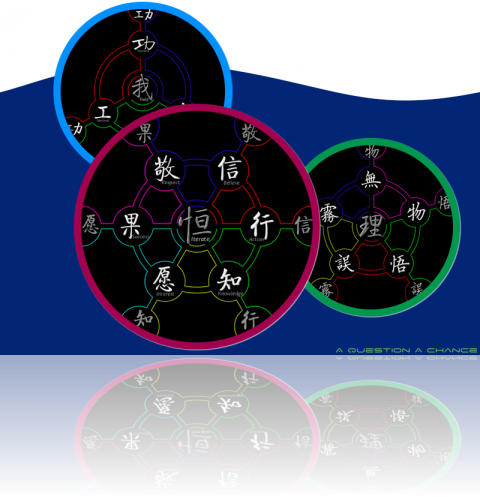

甚至可以把布鲁姆的认知分类与他关联。记忆、理解、应用、分析、评估,他给的最高能级是创造(再创造更合适)。这里增加了一个定层 “分享”,知识分享是一种心理的需求,是认知的一种部分,信息技术让它便捷。不论是教学相长、学教相长,还是寓教于学、寓学于教,都是强调教学作用的相互性,教与学更像是莫比乌斯带两面更是一面。总结我的教学模式,温故创新、原型启发等都离不开信息技术,至少方便积累和分享。

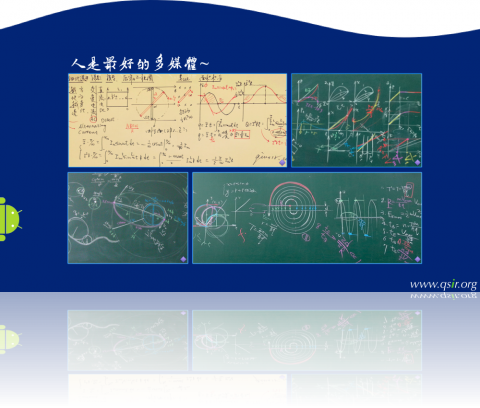

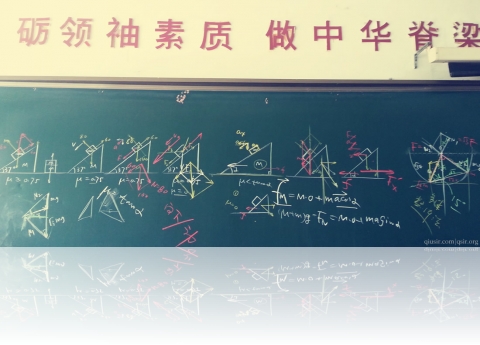

人是最好的多媒体,平日课堂用电脑并不多,但黑板上的图示一样是动态的启发,教育信息化并不局限在屏幕上,信息化是人的头脑,而不是剪掉了辫子还活在大清思维中的表面。“人云亦云”,平日常用智能终端随时记录一些感想,十多年碎片化知识整理的过程是自我提升的过程,当每个话题都可以找到不同年段的关联是件很奇妙的事。常说民族的才是世界,其实个人的才是大家的,每个人有自己的云才有社会的大数据。

世界是平的说不同国家、不同行业,甚至军队都被技术趟平;世界是平的另外一层含义是技术推平了各个认知层面间的沟壑,作为物理老师有能力借助信息技术去解构数学;世界是平的,为教和学的界限正在被技术突破。如王心斋 “乐是乐此学,学是学此乐。不乐不是学,不学不是乐。”不学不是教,不教不是学;世界是平的还提醒我们让学生学的有点用,让学生去学有用点的。信息技术的发展让信息的获得“触手可及”,甚至“随触可及”,谷歌眼镜就要上市了,以后信息获取不过“转眼之间”,未来的创意是“转念之间”,但要创造还需 “转捻之间”,动脑也要动手。教育信息化助推教育的生活化和个性化。

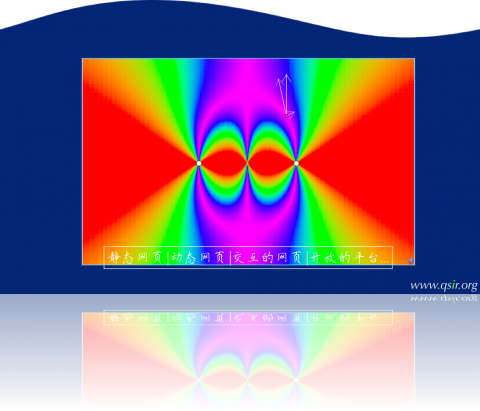

“求师得”最初是qiusir的谐音,也取“求、思、德,求师必得”的寓意,巧的是《大方广圆觉修多罗了义经》中也有“求师得正悟随顺菩萨愿”的经文。现在倒觉得“且行且知,自求自得”更合适,自求自得是因信息技术让个人有能力“用自己的光照亮自己。” 教师自我学习方式的改变才有教师教学方式的改变。应由静态的网页、到动态的网页、到交互的网页,作为认知关系的节点,教师要成为一个开放的平台。

@qiusir:逻辑上我们并无法教正确的,我们更容易正确地教,其实都划归到正确地学。

@qiusir:初以为求学乃求师,后以为求学乃求知,先以为求学乃求己,而所谓知识者,无非是知己识己而已。王阳明有“行知并进,自求自得”一说,自求自得不是消极封闭,而是强调个体的主观能动性。

@qiusir:克里希那穆提说真理属于个人的了悟,是用自己的光照亮自己。求师得,求自得。

全国大中城市教育技术应用专业委员会2013年年会纪要[?]

教育信息技术应用报告的录像[?]

从再创造的认知到寓学于教的回归 (7091)