九 02

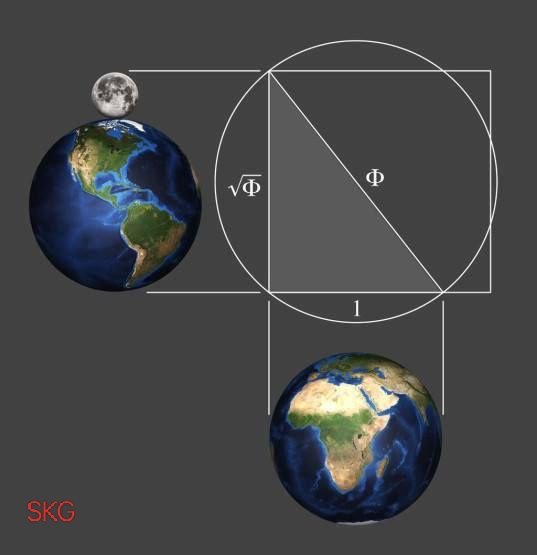

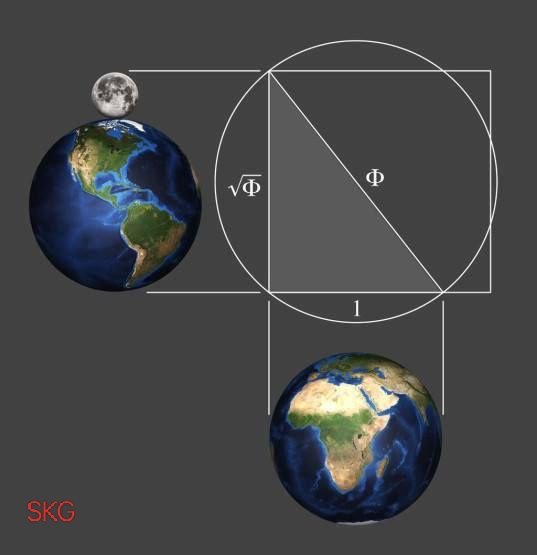

自古以来,无论东方还是西方都有天圆地方之说,方圆互化则象征天与地、物质与精神合一。

正方形与圆这两种几何图形在某种条件下一致,比如面积相等或周长相等,我们惯称为“化圆为方”或“化方为圆”, 比如“求一正方形,其面积等于一给定圆的面积”就号称是古希腊三大作图问题之一。[公元前5世纪,古希腊人提出了“立方倍积”、“化圆为方”和“三等分角”三大难题。]

比如“求一正方形,其面积等于一给定圆的面积”就号称是古希腊三大作图问题之一。[公元前5世纪,古希腊人提出了“立方倍积”、“化圆为方”和“三等分角”三大难题。]

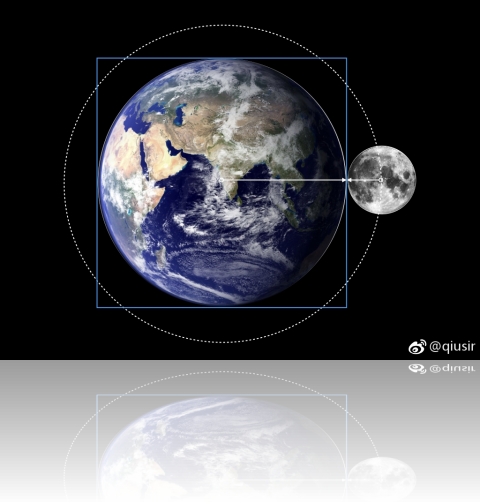

非常巧合的是,如果我们用图中间的圆形代表地球,画一个外切的正方形,构造出与“地球”球心为圆心,与外切正方形周长相等的圆,此圆上任意一点与地球相切的圆刚好能够定义出月球的相对大小。

利用NASA WORLDBOOK的数据[月亮的平均半径1,737.4km,地球南北极间距12,713.54km],得到地球与月球半径比为3.65878,而上图两圆半径比为3.65979,精确度高达99.97%。让人不觉想到希腊“简单是真理标志”的名言。

达·芬奇的《维特鲁威人》经常会被科普杂志选用,甚至成了货币上的图案,这里面蕴藏着很多有趣的比例,而其中人与方和圆几何上的关系直接表达了人存天地间的思想,不过其中的圆与正方形的周长并不相等,只能够说是近似。要是当年达·芬奇画成这样就绝了:)

我也尝试着用上面的地球月亮尺度比例整合到维特鲁威人身上,的确有几分神秘的色彩,有时间好好计算一下其它的比例关系。

Update(2018/11/22)

@qiusir:最近和学生讲万有引力定律的部分,找恒星月和朔望月资料时发现十几年前还算过一个有趣的结论:地球与月球极半径比约为3.66,和π/(4-π)非常近似,就说可以通过构造和地球外切正方形等周长的同心圆来近似构造出月球半径的相对大小。

Update(2023/01/15)

七 18

这两天在读罗恩.克拉克的《教育的55个细节》,扉页上有这样一段话,“还要感谢我可爱的学生们,关于生活,你们教会我的要比我能教给你们的多得多。”

教学过程中试图“灌输”给学生物理以外的“知识”,与其说是知识还不如说是自我的感受。而“传授”的过程中自己反倒得到更多,也包括物理。

世界每一刻都是新的,从这样的逻辑上,师生是在同一起跑线上,而成长的过程对学生来说更多是经验的丰富,对教师则是旧有经验的更新。

如同力的作用是相互的,教学过程也是彼此作用的,所谓教学相长。

每个人的内心都不乏慷慨陈词的激情,但不是都有自己的听众。教师应该感谢他的学生,是学生给了老师充分“教”的发挥,也是“学”的机会。而我们每个人自然该感谢我们的听众...

p.s.昨天从凤凰卫视听到一句话,“...那个世道学文科,要么遭罪要么犯罪。”其实做教师才是如此,眼下的环境能够不犯罪已经很难了。

六 16

无风的水面上漂浮着的枝叶并不随波逐流,也不是直上直下的振动,而是随水波摇曳着[近似于椭圆的轨迹],荡漾中总有高潮和低谷,或许如老人们常念叨的“三穷三富过到老”。处在波峰并不总在浪尖,而波谷的位置也有翻身的机会,这警告我们乐极会生悲的同时也安慰我们触底会反弹。

当然风的存在会让本来de平衡出现更多的变数。

p.s.课堂上让学生列举生活中的波,从声波、水波、电磁波、微波、光波、地震波到多米诺骨牌、体育场里的人浪,SARS的传播,社会的舆论,人的情绪...听到的、看到的、用到的,甚至想的本身---脑波,还有近代物理的物质波...

忽然有一女生举手,“老师,还有秋波!”当时搪塞道“秋天的菠菜吧:)”现在想来,秋波应该具有很多物理波的特性,比如秋波能够传递表达爱意的信息,秋波也能传播能量,要不怎么能把人给电到呢:)不过疑惑秋波产生的机理和传播的介质。

六 13

明天浑南“聚焦课堂”活动来了很多外地的老师,而自己的ibook今天就牺牲了,暂时用inspiron替代吧:(上课的老师要统一服装,搞不清楚。好在是特色课,倒是不拘泥于腐朽的借口。

这几天思考了很多关于波动的问题,忽然觉得知识的传播同样具有物理波动的特性。

课堂上师生的好奇心是振源,彼此的信任是介质,而坦陈的勇气是可以被传递的能量,在一种安全的氛围下信息的传递达到最高效度,而收获的不仅是学生。

水面上木块随波不逐流,而每个人认识的突破也仅仅是在自己原有基础上的变动,还不敢奢望共振的发生。

振动轨迹是一条线索,从椭圆简化到圆,从圆压缩到线,水平和竖直,再回到[椭]圆...但愿明天有人能够有目无全波的感受。

四 16

相对数学和英文,物理在中学学科中的地位被弱化得严重:(

“杠杆轻撬,一个世界从此转动;王冠潜底,一条定理浮出水面。苹果落地,人类飞向太空;蝴蝶振羽,风云为之色变。三棱镜中折射出七色彩虹;大荒原上升腾起蘑菇烟尘。”[via:行动起来,让物理照耀宇宙也想起以前《走进科学》的刊首:一顶王冠沉下去,一条定理浮上来...]

1905年被科学家称为“神奇年”,时年26岁的爱因斯坦第一次发表了三个领域里的三篇文章,构造了物理学三个基本理论的框架:狭义相对论、分子运动和量子理论。

2005年适逢论文发表100周年。联合国大会于2004年6月通过决议,承认物理学为了解自然界提供了重要基础;注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石;确信物理学教育提供了建设人类发展所必须的科学基础设施的手段;意识到2005年是爱因斯坦关键性科学发现一百周年,这些发现为近代物理学奠定了基础。特宣告2005年为国际物理年。

2005年适逢论文发表100周年。联合国大会于2004年6月通过决议,承认物理学为了解自然界提供了重要基础;注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石;确信物理学教育提供了建设人类发展所必须的科学基础设施的手段;意识到2005年是爱因斯坦关键性科学发现一百周年,这些发现为近代物理学奠定了基础。特宣告2005年为国际物理年。

世界物理年徽标构图像一个光锥。红底代表过去。在物理学中,光谱发生“红移”是物体远离我们的方向运动的光谱特征; 红色又有底部或基础的含义。蓝顶表示未来,天空是蓝色的;“蓝移”是面向我们方向运动物体的光谱特征。黄和绿表示连结过去到未来,体现出在过去的基础上建立未来的信心。其中,绿色又代表“绿灯可走”,即进步;黄色代表和平、合作。

红色又有底部或基础的含义。蓝顶表示未来,天空是蓝色的;“蓝移”是面向我们方向运动物体的光谱特征。黄和绿表示连结过去到未来,体现出在过去的基础上建立未来的信心。其中,绿色又代表“绿灯可走”,即进步;黄色代表和平、合作。

徽标主要表达的意义是:科技的进步和国际的合作可以帮助建设光明的未来。只要我们大家,特别是物理工作者向这个目标努力,就能够得到有益于社会的新发现。

今年也是爱因斯坦在美国普林斯顿逝世50周年。国际物理学界发起一项群众广泛参与的活动,光信号将于2005年4月18日某个时刻从美国普林斯顿发出,24小时绕地球一周,预计4月19日晚7时左右进入上海...

2005 世界物理年将会是一个世界性的庆祝活动,颂扬物理及其在日常生活中的重要性。

Continue reading »

比如“求一正方形,其面积等于一给定圆的面积”就号称是古希腊三大作图问题之一。[公元前5世纪,古希腊人提出了“立方倍积”、“化圆为方”和“三等分角”三大难题。]

比如“求一正方形,其面积等于一给定圆的面积”就号称是古希腊三大作图问题之一。[公元前5世纪,古希腊人提出了“立方倍积”、“化圆为方”和“三等分角”三大难题。]

2005年适逢论文发表100周年。联合国大会于2004年6月通过决议,承认物理学为了解自然界提供了重要基础;注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石;确信物理学教育提供了建设人类发展所必须的科学基础设施的手段;意识到2005年是爱因斯坦关键性科学发现一百周年,这些发现为近代物理学奠定了基础。特宣告2005年为国际物理年。

2005年适逢论文发表100周年。联合国大会于2004年6月通过决议,承认物理学为了解自然界提供了重要基础;注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石;确信物理学教育提供了建设人类发展所必须的科学基础设施的手段;意识到2005年是爱因斯坦关键性科学发现一百周年,这些发现为近代物理学奠定了基础。特宣告2005年为国际物理年。 红色又有底部或基础的含义。蓝顶表示未来,天空是蓝色的;“蓝移”是面向我们方向运动物体的光谱特征。黄和绿表示连结过去到未来,体现出在过去的基础上建立未来的信心。其中,绿色又代表“绿灯可走”,即进步;黄色代表和平、合作。

红色又有底部或基础的含义。蓝顶表示未来,天空是蓝色的;“蓝移”是面向我们方向运动物体的光谱特征。黄和绿表示连结过去到未来,体现出在过去的基础上建立未来的信心。其中,绿色又代表“绿灯可走”,即进步;黄色代表和平、合作。