六 03

网路上[?]看到有关我年轻时所教学生的信息,其中有我了解的,也有我不了解的,还是相信笔者是亲身采访了的;孩子们都毕业很多年了,有印象的,没印象的,也不怎么联络了...岁月的痕迹一定要刻在脸上吗?

"

从于彬彬身上,可以挖掘很多天才儿童的共同点:少时调皮,因为天才儿童需要在小朋友圈子里带头出很多捣乱的鬼点子;一直属于不安定分子,后来上小学了,他也常被罚站;战胜成人,他很小就热衷下棋,好几次竟然赢了父母的同事,被父母“批评不给大人面子”。

不过尽管调皮,于彬彬很小就有让大人们拍手称赞的“绝活”。他的强项是“背诵天气预报的城市顺序”,好几十座城市,他看几遍就能一字不差地背出来,在父母所在的单位里传为佳话。

跳级是常态

于彬彬7岁上小学,四年级毕业直接跳到中学,这个全称为“超常教育实验班”的考试选拔可谓“惨烈”:最开始有1000多个未满12岁的小朋友报名,第一轮考数学和语文,剩120人;第二轮考数学,剩60人;第三轮先上12次课,包括数学、语文、英语和物理,初中内容,现学现考,之后剩30人;第四轮试读半年又考试,剩下不到一半,最后毕业时就14个人了。最后两年,于彬彬一直拿班级第一。这样光辉的经历实在让人有些惊讶,但事实上,“跳级”几乎是每个天才儿童教育历程的一个特征。

从中学起,于彬彬早上7点上课,晚上熬夜做功课,有时晚至凌晨2点。前一年半学习初中内容,后一年半是高中内容,最后一年复习考试,直接参加高考。班级里的14个同学,于彬彬和另一个同学考入清华大学,5个保送浙江大学,还有哈尔滨工业大学、中国科技大学、吉林大学等,基本都不错。

14岁,在普通人还处于初中阶段的年龄,于彬彬就已经成为了一个名牌大学的学生了。作为01级清华大学自动化系年龄最小的学生,他刚入学就成了话题人物,很多人跑来看他,有时还难免被室友们取笑。“他们会开玩笑说‘少儿不宜’,好像就没我什么事了。”于彬彬难为情地说。

疯狂网游弥补缺失童年

由于童年时光异常短暂,网络游戏成为于彬彬上大学后的最爱。拿他的话说,“算是对童年生活的一种补偿”。但是现在觉得“得不偿失”,“没对未来做什么筹划和准备啊,年龄上领先,命运上落后了。”同样的97级中科大少年班的陈云霁也曾一度迷恋网游,他的话有一定代表性:“毕竟年龄小,上大学后父母一下子不在身边,自己的意志力和修养也还没有达到应有的水平,结果疯狂玩了几年。”

2005年,于彬彬18岁从清华大学毕业后,也选择了和绝大多数天才儿童一样的道路——继续深造。他现在在中科院硕博连读,还有两年半毕业。读研后,于彬彬交了第一个女朋友,比自己大3岁。事实上,姐弟恋对于天才儿童而言并不罕见,能罩得住比自己大的女朋友是一种能力,天才儿童不平凡的生活经历注定让他们比同龄人来得更成熟。

对于毕业后的去向,于彬彬坦言还没想好。“有一定的社会地位,有足够的收入养家糊口,还有一些好朋友,工作别太辛苦,有时间顾家就可以了。”这是他的生活目标,并没有多大野心,正如他自己所说,他是一个挺“安于现状”的人。而“天才儿童”这个身份在他眼里也不过是“早读了几年书”而已。“一直也没骄傲过,要说骄傲那也是我父母的事情。我早就知道年轻几岁其实也没什么,有时候我还会抱怨少了许多童年乐趣。”

采访中,能时刻感受到于彬彬开朗、可爱的个性,而且,他懂得做人要低调。

"

关联:我的超常学生

十二 05

整修后的八一剧场环境还可以,不过会场的投影无法识别苹果的视频输出,尽管事先备份了其他格式,演示效果还是大打折扣;时间也被压缩,再加上业余的录像水准...

关于演讲的后两部分网上可以找到[2][3](第三部分也不知道编辑如何处理的,声音和图像脱节,还不完整)

十一 30

2010.11.28上午参加由《辽沈晚报》主办“学大教育”赞助的“名师公益大讲堂”首场讲座顺利结束。幸亏事先把keynote文件备份了多种格式。八一剧场整修后的环境还不错,或许寒天飘雪并没满场,会场气氛倒也融洽,还来了几个以前学生和家长...

或许尤念耀华中学之“尚勤尚朴惟忠惟诚”,谨记勤思、朴行、忠己、诚人!所以选取了“恳谈”的旋律。

路面上横行的多是什么富二代、官二代,同学们多是工二代,我是农N代。都说知识改变命运,通过对物理学电场和磁场的耕耘又能帮我们做*一代呢?生活在城市里,树如草一样渺小,一句“爬上高楼看日出”,情何以堪。

讲座中特别引用了“李宁”针对90后的这段广告词,针对“让改变发生”,通过两个迭代模型,着重阐述了“哪怕最简单的规则能被不厌其凡地重复的坚持才能引发改变”的观点。并强调“方法是过程”和“结果取决于过程而非初始”的体会,也是教育存在的意义。

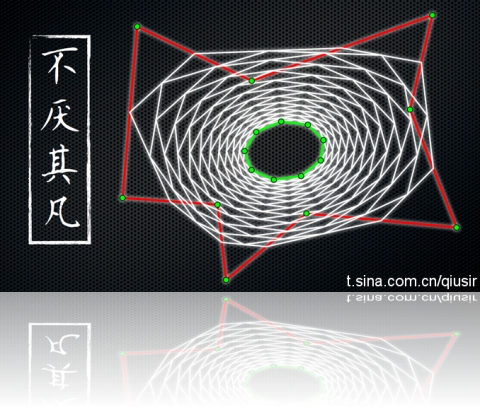

俗话说“龙生龙凤生凤”,而如此宿命的表述总让非龙凤者悲观,教育的意义又在哪呢?以前在超常部开数理选修课,某学生用画板Control M+L快捷淘气举动...那不经意发现给我很大启发。不管红色的多边形初始多么凸凹,只要进行中点迭代,总会趋近椭圆,可谓修成正果。而教育的必要和不厌其凡的意义在此。

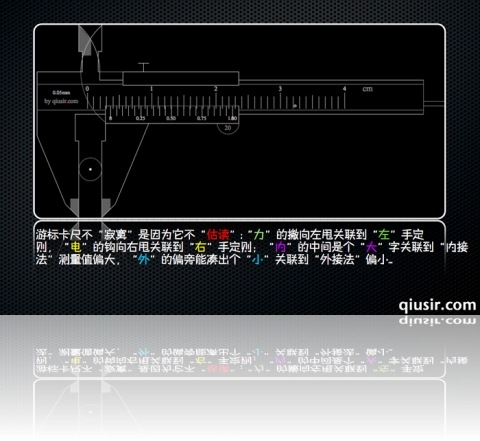

“笔”视无“尺”之徒;真正的困难总长着和善的面孔;知识也如榴莲,不畏其表不惧其味,能敢食之方知其美味;网上的勤就是多动一下手指,想知道什么就会知道更多;网上的懒就是手指动个不停,即便是无趣也被有趣地分享,或如不受力的匀速运动...

对高三学生复习的建议主要是“教材的研读”、“师生的交互”和“亲历的整理”。自我整理的过程本就是在应和一种节奏,而审视过的知识也才能在考场上发挥。也特别提醒考生家长,和高考成绩不理想的失败相比,经历高三的学生变得只知道自己才是最大的失败,这也是帮助同学的另外意义。

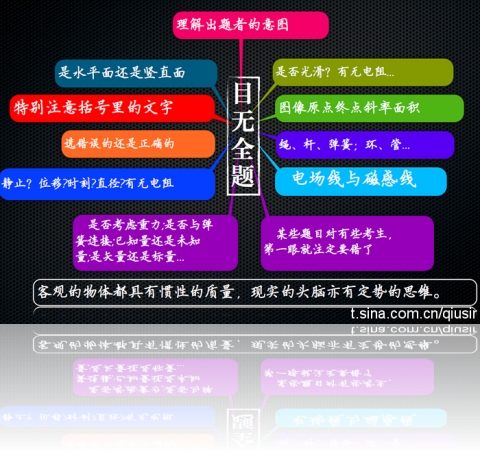

“上帝存在于细节之中”,而对考场上的学生来说,魔鬼也存在于题目的细节之中,应考的过程何不就是捉鬼的过程呢。

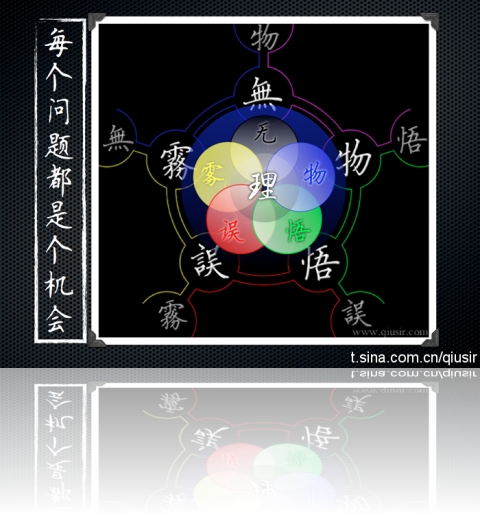

还是用五个“物理”谐音“无理”、“雾理”、“误理”、“悟理”和“无理”来解析“物理”的认知过程,犯错“误”和深入的领“悟”同样是“物理”认知系统的有机部分,如此每个过程彼此包含的非线性表述多少能有新的启发。

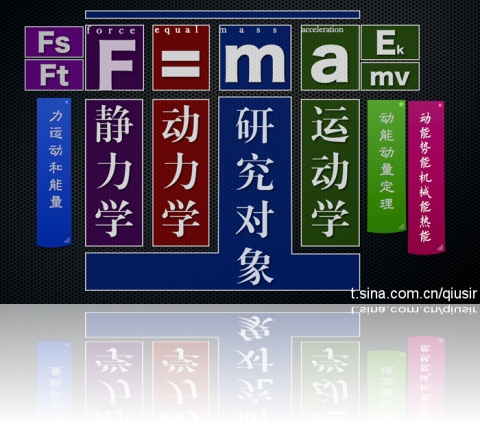

高三复习的一个重要指标是要帮助学生把以前所学知识关联成网络,牵一发动全身。通过牛顿运动定律模块排列的示范,引申到力在位移和时间上积累的功和动量,以及动能定理、动量定理...可惜不少学校并不讲授3-5,对完整力学模块的建立不能不说是一个遗憾。学校的短视造就了学生的短见。

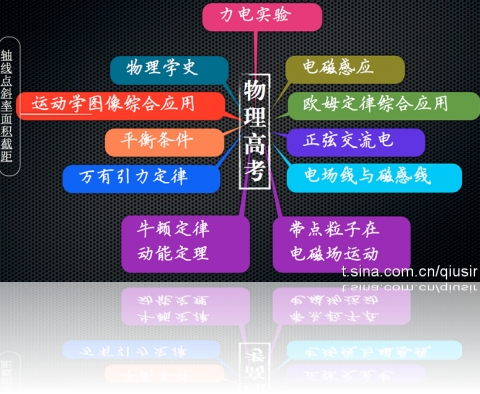

从近两年的物理高考题目中不难整理出几乎每年必考的内容来。特别强调的是不论是选择、实验还是计算都离不开图像问题的处理,正如图片的文件一般很大,图像的内涵也丰富于文字的表述;而对动能定理的运用要特别理解“功是能量转化的量度”以及理清动能、势能、机械能和热能等能量和力的功的对应关系。

十 18

@qiusir:拿神童说事,又不能接受一个孩子谈理性,随便扣低情商的帽子;说父母可怜,却忽略培育的乐趣和内心的荣耀。相比以前“其次吗我就不知道了”,乐见孩子理性的进步,而父母的付出总是有所回报,只是先别用世俗去衡量。还有的是要习惯那些把自己面临的问题用来指责别人的人...

数年前的一些关联:

·"其次吗我就不知道了"

·"年龄比较小的神仙"