Educated: A Memoir《你当像鸟飞往你的山》Tara Westover 塔拉·韦斯特弗

台版的译名《在垃圾场长大的自学人生:从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》太堕落了...不得不记住大陆的译者:任爱红。当然还应该赞美封面插画的作者,Patrik Svensson,我这几年少见到的这么好的封面设计。

“过去总是美好的,因为一个人从来都意识不到当时的情绪,它后来扩展开来,因此我们只对过去,而非现在,拥有完整的情绪。”弗吉尼亚·伍尔夫

“最终我认为,教育必须被视为一种对经验的不断重建;教育的过程和目标合而为一,是一回事。”约翰·杜威

“教育意味着获得不同的视角,理解不同的人、经历和历史。接受教育,但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是思想的拓展,同理心的深化,视角的开阔。教育不应使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教育,他们应该变得不那么确定,而不是更确定。他们应该多听,少说,对差异满怀激情,热爱那些不同于他们的想法。”塔拉·维斯特弗

“只有我知道自己的真面目:我来自一个极少有人能想象的家庭。我的童年由垃圾场的废铜烂铁铸成,那里没有读书声,只有起重机的轰鸣。不上学,不就医,是父亲要我们坚持的忠诚与真理。父亲不允许我们拥有自己的声音,我们的意志是他眼中的恶魔。

哈佛大学,剑桥大学,哲学硕士,历史博士......我知道,像我这样从垃圾堆里爬出来的无知女孩,能取得如今的成就,应该感激涕零才对,但我丝毫提不起热情。”(在这一点,似乎触及到我的心底,我幻想过站在不同的颁奖台,但从来想不起应该感谢谁...我应该感谢每一个人,正如我觉得应该谴责所有人一样,这也包括我自己。)

父亲和他母亲的关系就像两只尾巴绑在一起的猫。他们可以说一星期的话,却对任何一件事都无法达成共识。

奶奶性情强势---急躁,咄咄逼人,坚持己见。看她一眼意味着退后一步。

母亲有着玫瑰花瓣般的皮肤,头发卷成柔然的波浪,在肩膀周围跳来跳去,眼皮闪闪发亮。

她不再化妆,也不再为没有化妆而道歉。

谁也不如我母亲厉害,能在医生和警察面前装傻。

他饱经风霜,全身上下就像他放养在山上的野马一样粗糙而结实。

“今天敬拜上帝的圣坛,明天又去献祭撒旦。”这些人就像古以色列人,被赐予真正的宗教,却热衷于虚假的神像。

@qiusir:对Ger很生气,这孩子没救了,或许早就没救了...

沙粒不可计数,叠压成沉积物,然后成为岩石。

每个人都看着我爸爸。他面无表情。沉默比吼叫更可怕。

“你这是用扫帚扫山上的灰。”

他对我们生活中喧闹的音乐充耳不闻,我们也听不见他宁静的复调。

地下室有一台电脑...(美国的穷人这么富有啊,不仅有电脑,大山里的他们每个人都还有一台自己的汽车,我上大学的时候才有了自己的自行车,后来还被偷了...)

“这可是诚实的污垢。”

一天下午,他(父亲)又逮住我在看数学书,就让我和他抬水穿过田野,去浇他的果树,整整一个小时里抬了一桶又一桶。这原本也没有什么反常的,但当天正在下暴雨。

没有人读我的文章,我是为自己写的,正如我想象泰勒只为自己而学习一样。

“这些政府官员真是天才,”爸爸说,“如果你不给他们盖个屋顶,他们会呆呆地看着天下雨,直到淹死。”

爸爸说过,正派的女人永远都不能露出脚踝以上的任何部位。

“是的,鱼的眼睛。死气沉沉的蠢鱼。眼睛很漂亮,但是脑袋像轮胎一样空空如也。”

他没有影响我,这本身就是他的影响。

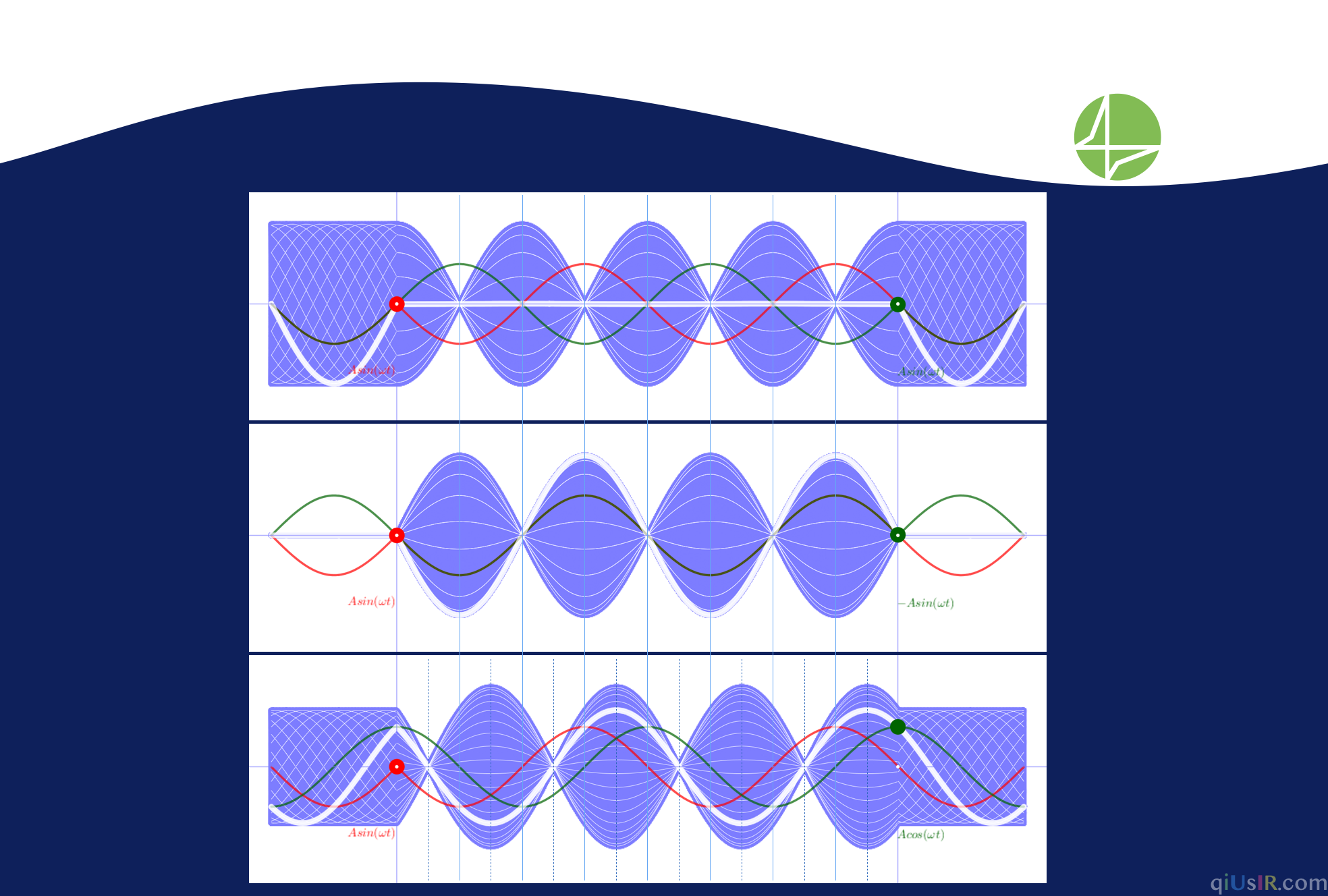

我开始学习三角学。奇怪的公式和方程让人安心。我被勾股定理及其通用性深深吸引...

我学习了一个月的三角学。我有时会梦见正弦、余弦和正切...

@qiusir:马云抱怨读书时弄不懂sin()cos(),50岁的人了没用到它们......很为他不能体会正弦波动的美而生了对首富的同情哈哈。

我仔细研究泰勒的笔记,一遍一遍阅读他详细的注解。这样过了几个星期,奇迹般地,概念形成了。

“我原以为你才是那个穿越熊熊大火冲出这里的人。我从没料到会是泰勒---那令人意外---而不是你。你不要留下。走吧。不要让任何事阻止你走。”

肖恩是我见过唯一一个敢和爸爸抗争的人,也是唯一一个凭借强烈的意志和坚定的信念让爸爸屈服让步的人。

“虽然你比柏油向山上倒流还慢。”

好奇心是一种奢侈品,只有经济上有保障的人才有权享有。

我从未说过“我来自爱达荷州”,直到我离开了那里。

“我能在风中站稳,是因为我不是努力尝试站在风中,”我说,“风就是风。人能受得了地面上的阵阵狂风,所以也能禁得住高空的风。它们没有区别。”

比起仁慈,我更能容忍任何形式的残忍。赞美对我来说是一种毒药...

(三一学院)“这里是北回廊,”搬运工说,“牛顿就是在这里跺脚测量回声,首次计算了声速。”

“将自己从精神的奴役中解放出来,只有我们自己才能解放我们的思想。”

我想知道理查德是如何在他正常的妻子和不正常的父母之间那波涛汹涌中航行的。

“当生活本身已经如此荒唐,谁知道什么才能算做疯狂?”

只有流动的沙粒,转瞬即逝的忠诚,以及不断变化的历史。

我对这个地方还能有什么需求呢?只剩一件东西了:我的回忆。

你可以用很多说法来称呼这个自我:转变,蜕变,虚伪,背叛。而我称之为:教育。

(回忆起自己的成长,觉得在身边的人看来,我几乎是一个活化石?从这本书中找到不少的共鸣,而仅从贫困的角度,每个孩子都有自己的汽车,我大学才有了自己的自行车,现在还怀念那辆估计是体育生偷走的那辆比较新的自行车...)

(前一阵子自己从老家回来,写了篇《失故乡》[?],有些情绪有点类似)

RR@11.24

一个人从来都意识不到当时的情绪...我们只对过去,而非现在,拥有完整的情绪。

如果人们受过教育,他们应该变得不那么确定,而不是更确定。

用扫帚扫山上的灰。

刚写完“花花”[?]再看这里,共鸣似乎更强一些。山沟里爬出来的我能有今天,应该感谢每一个人,而所有人也应该被谴责,包括我自己。花花反而是完美的化身。“我对这个地方还能有什么需求呢?只剩一件东西了:我的回忆。”

比起仁慈,我更能容忍任何形式的残忍。赞美对我来说是一种毒药...