JQX/进取芯 小教研第二期(2025.4.7)

从感生电动势到参考系的变换---电磁感应的另一种打开方式

一、源起:一个关于涡流的疑问

在一次的公开课上,我提到一个与涡流相关的现象。题目中描述了金属铝片掠过凹槽装置的过程,铝片的运动速度逐渐减慢。讲课过程中对此的解释是:这是一种涡流现象,即在金属铝片中感应出了电流,铝片受到安培力作用,形成了一个阻尼力。

这本是教材中常规的解释路径——磁场静止,导体运动,从而形成闭合回路产生感生电动势。但在与邱sir和金老师的讨论中,发现在这个过程中,存在一个容易被忽视的概念性矛盾:

既然是金属铝片在运动,磁场不动,为什么不把这种情况归类为“动生电动势”呢?

教材的划分标准通常是:

导体相对于磁场运动、切割磁感线,属于动生电动势

闭合回路中磁通量随时间变化,属于感生电动势

磁场是静止的,导体在动,这不正是动生的定义吗?可为什么又以“感生”来处理?教材似乎默认了一个参考系(磁场所处的参考系),而忽略了不同参考系下对“感生”与“动生”的理解可能并不一致。

这让我们意识到:或许“感生”与“动生”的划分,并不是物理本质上的区分,而是参考系选择的结果。

二、初探:不同参考系下的电场与磁场

为了进一步理解涡流现象和感生与动生电动势的关系,我们先看一道沈阳市一模物理选择压轴题。

武汉智能电梯公司研制出世界第一台“磁悬浮电梯”,如图为该磁动力电梯的简易装置图,即在竖直平面内有两根平行竖直金属轨道MN和PQ,两轨道的下端用导线相连;金属轨道间有一导体杆ab与轨道垂直,其正下方通过绝缘装置固定电梯轿厢,设运动过程中ab始终与轨道垂直且接触良好。该磁动力电梯上行的原理是:电磁铁所产生的垂直轨道平面、磁感应强度为B的匀强磁场沿金属导轨运动,带动ab杆向上运动,即电磁驱动。设电梯轿厢及ab杆的总质量为M(后续简称电梯),两轨道间的距离为L,ab杆电阻为R,其余部分电阻不计。不计ab杆与轨道间的阻力和空气阻力,重力加速度为g。若电磁铁产生的匀强磁场以的速度匀速上升,电梯上升的最大速率为

,则下列说法正确的是()

,则下列说法正确的是()

A.电梯刚向上启动时,ab杆中感应电流方向为b→a

B.电梯刚向上启动时,ab杆加速度

C.电梯以最大速率向上运行,ab杆产生的电功率

D.电梯以最大速率向上运行,外界在单位时间内提供的总能量

关于这道题目,我们还可以思考下面几个问题:

(a)ab杆中的电子受到的洛伦兹力的方向?

(b)ab杆中增加了重力势能和电能,那么洛伦兹力是否做正功了呢?

(c)导体棒开始的时候静止,那是什么力使导体棒中的电子运动的呢?

如果以磁场为参考系来观察,金属杆相对磁场向下移动。根据右手定则感应电流方向由b→a,导体棒受到安培力方向向上,由左手定则,导体棒中电子受到沿杆方向的 洛伦兹力方向向右。洛伦兹力可以看成两个分力,一个充当安培力做负功,一个充当非静电力做正功,洛伦兹力总功为零,这种情况下,不会出现矛盾。

然而,如果我们将参考系转换为地面参考系,问题就开始变得复杂了。由于金属杆向上运动,安培力向上,由左手定则,电流方向应该是由b→a。

但与此同时,如果我们试图使用电子所受洛伦兹力来分析,会发现负电荷所受的洛伦兹力方向是向左的,因此,感应电流应当是由a→b的。这时,两个不同的参考系下得到的电流方向显然不一致,带来了严重的物理矛盾。

电流方向作为客观现象,不应该随着参考系的不同而发生变化。那么,如何解释这个矛盾呢?

在进一步分析电流方向的问题之前,我们需要从电磁场的统一性出发,尝试找出解答这一矛盾的线索。众所周知,电场和磁场并非是完全独立的场,它们是同一种电磁场在不同参考系下的不同表现。通过对这两者的统一理解,我们可以有效消除由于参考系不同而产生的表面矛盾。

三、求索:非相对论角度的电磁场转化关系

为解决以上问题,我们需要从电磁场的统一性出发,分析电磁场在不同参考系下的不同表现。电场和磁场本质上是相互联系的,磁场和电场的变化,并不是完全独立的,它们通过洛伦兹变换在不同参考系下发生转化。

在不引入相对论形式体系的前提下,我们可以从基本的物理一致性出发,探讨电场和磁场在不同参考系下的转化关系。

首先,设想一个带电粒子在磁场中运动。由于洛伦兹力与粒子的速度相关,不同参考系中粒子的速度不同,因此磁场力的大小和方向也会不同。为了保证在不同惯性参考系中,粒子受到的合力保持一致,我们自然需要引入一个电场力项来补偿洛伦兹力的变化。这种思路反过来启发我们:不同参考系中观察到的电场,可能正是为了修正磁场力变化而“出现”的。

进一步地,我们思考电场如何转化为磁场。由于电场力与速度无关,难以用“力的补偿”来建立类比。但我们可以从电场的源头——静止电荷出发,考虑其在运动参考系中的表现。

假设空间中存在一条线密度为的线性排列的静止点电荷,产生沿径向分布的静电场。根据高斯定律,距线电荷垂直距离为r处的场强为:

当我们切换到一个以速度 沿导线方向运动的惯性参考系时,原本静止的点电荷对该观察者而言构成了一个线电流,等效地形成电流强度:

沿导线方向运动的惯性参考系时,原本静止的点电荷对该观察者而言构成了一个线电流,等效地形成电流强度:

此时,根据安培环路定理,观察者在同样位置r处可以测得一个磁感应强度 :

:

由 ,可以得到:

,可以得到:

这种等效电流所形成的磁场,本质上是“电场源”在相对运动下对观测者的“电磁表现”的改变。这一过程提示我们,电场的相对运动在某些条件下会表现为磁场,从而建立起了非相对论背景下的一种电磁场转化直觉。

四、明辨:相对论视角下的电磁场转换

尽管前面我们已经在低速近似的非相对论框架下进行了分析,但这些讨论依然无法完全解释某些电磁现象,尤其是在高速度或强磁场的情况下。为了进一步探讨电场和磁场在不同参考系下的转化关系,我们需要引入相对论视角。相对论不仅修正了空间和时间的关系,还使得电磁场的转换更加复杂,因此,在这种情况下,电场与磁场之间的转换规律会展现出更深层次的结构。

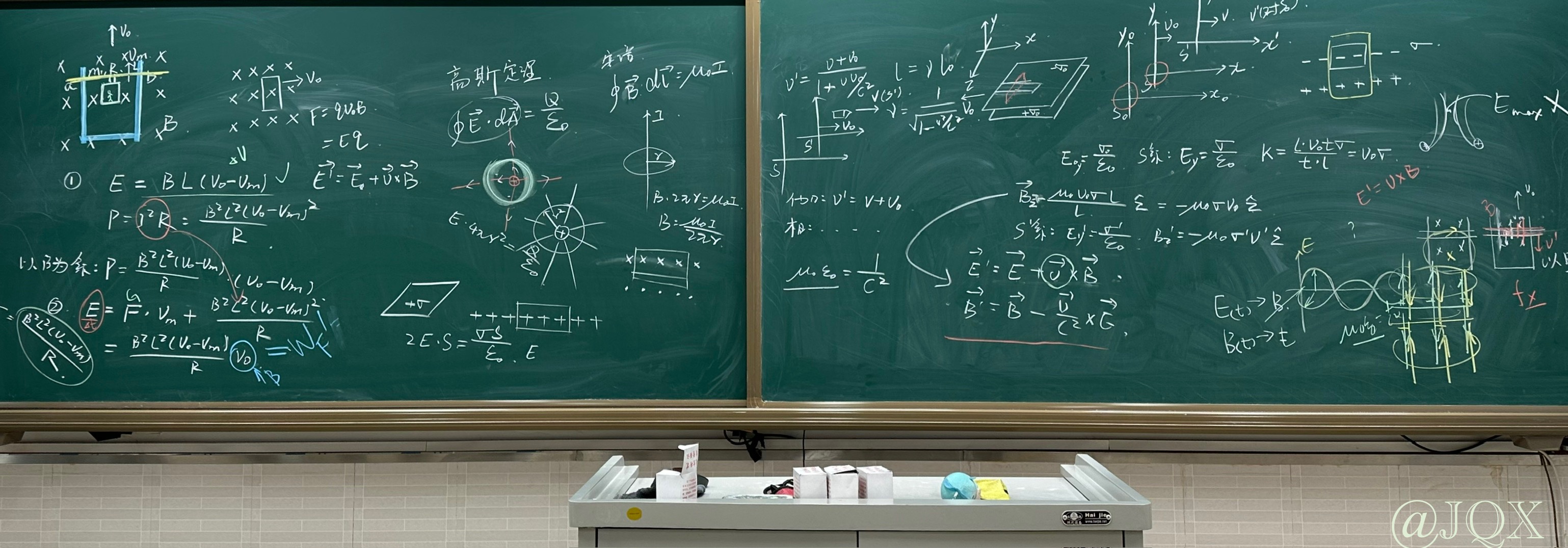

下面从相对论的角度分析电磁场的转换,首先在空间中设想一个最简单的电场:一个大的平行板电容器两板间的均匀电场。电容器在参考系中静止,电荷面密度为,由高斯定理可判断:

参考系S以速度相对电容器像右运动,我们已经知道在参考系S中可以同时观察到电场和磁场。考虑相对论尺缩效应,面电荷密度变为: 。可求出S中场强为:

。可求出S中场强为:

由安培环路定理可判断:

我们设第三个参考系以速度相对运动,对于这个参考系中的电荷面密度为 。则对第三个参考系有:

。则对第三个参考系有:

根据洛伦兹速度变换:

我们要做的是已知S系中的电场和磁场,如何求出系中的电场和磁场。也就是用E和B来表示 和

和 。

。

利用 ,通过数学运算可得到:

,通过数学运算可得到:

如果将水平放置的磁场改为竖直放置,可推导出:

而平行于运动方向E与B的分量不变:

用叉乘的方法可以使公式更为简洁:

我们可以看到,当我们变换参考系后,新参考系的磁场与原来参考系的电场有关。新参考系的电场与原参考系的磁场有关。因此,电场和磁场是不同参考系的两个投影,就像一个苹果,不同角度的人会看到不同的样子。

五、回眸:低速近似下的解答

在低速近似的非相对论框架下,我们来分析最初的高考问题:

(a)电流方向与洛伦兹力方向是否矛盾?

在地面参考系下,运动的磁场产生方向向左的电场:

导体棒中电子受到的合力为:

方向向右,这与磁场参考系下的结论一致。尽管电子受到向左的洛伦兹力,地面参考系中的电场力补偿了这一点,保持合力方向不变。

(b)洛伦兹力是否做功?

由于洛伦兹力始终垂直于电子的运动方向,它不做功。在磁场静止参考系中,垂直于杆方向的洛伦兹力做负功,沿杆方向的洛伦兹力做正功,总功为零。以地面参考系为例,充当安培力的洛伦兹力做正功,而沿杆方向的洛伦兹力和电场力共同提供非静电力,其中洛伦兹力做负功。总的来说,洛伦兹力做的功为零。

(c)导体棒开始时静止,是什么力使电子运动?

运动的磁场产生电场,电场力驱使导体棒中的电子运动。

六、结语:洞察、探索、卓越···

这一篇文章的思考起源于邱sir提出的一个问题——关于涡流现象中感生电动势与动生电动势的区别。正是这个疑问,激发了我和“jqx”团队的其他两位老师深入探讨电磁学中涡流、参考系转化等一系列问题。在这个过程中,我们三个老师的集体智慧与讨论让我对电磁场的理解更为深入,也让我在解答这一问题的过程中不断成长。

从最初的困惑,到逐渐明晰的解答,再到最终引入相对论的角度,这个过程充满了挑战与收获。

J - Judgment | Q - Quest | X - Xcellence

“jqx”这个小团体,通过洞察(Judgment )发现问题的本质,依靠探索(Quest)勇敢追求未知,不断追求卓越(Xcellence),力求在每一领域做到最好。这三者相辅相成,推动着我们不断前进和超越!

【下期预告】简谐运动:当理想模型遇上阻力……

简谐运动,作为高中物理力与运动的典型模型,揭示着振动世界的底层规律。但当这个理想模型加上真实世界的约束,会发生怎样的物理剧变?

如果弹簧振子不再处于理想光滑环境,摩擦力的介入是否会动摇简谐运动的本质?

如果将弹簧引入含容单杆,在电磁阻力的动态影响下,振动方程将如何重构?

如果单杆连接电感,电能与机械能的交替变化,会诞生怎样的新型简谐系统?

下一期,让我们一起深入探索不同的简谐运动,共同解构振动世界的「非理想」真相!