十二 13

课题:牛顿运动定律的应用(1)

时间:2009.12.10 地点:东港二中 活动:辽宁省重点高中协作体名师课堂。

很愿意分享让学生在尽量短的时间了解上课新老师的教学策略。

上图是2001年我在上海师大和研究生交流时发现的函数扫描图,故自名上海脸谱。

完整的课堂上要有三心,年少的理想之心、年轻的热情之心和年长的宽厚之心。

公开课不是常规课,是研讨课,是...

习题不是全部,更不是最终目的。解题充其量只是教育的很多方面的一方面。

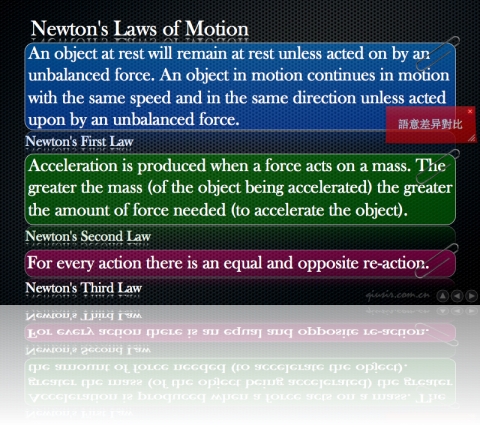

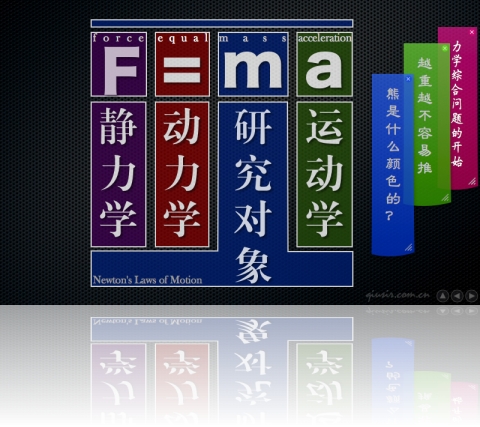

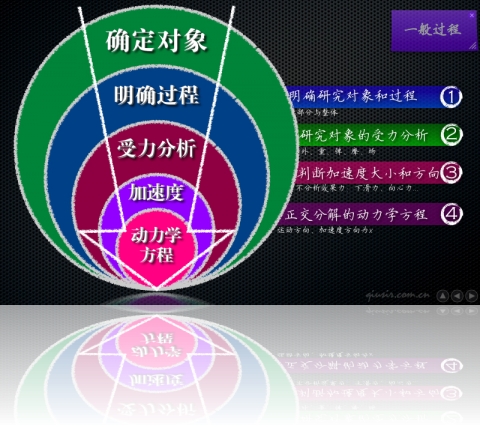

教材上给出本节的重点是牛顿第二定律的应用,具体说是牛顿第二定律解题的应用。但不能遗漏潜伏的牛顿第一定律和第三定律 。具体实施过程要考虑到初高中的过渡,考虑到力学的第一次综合,应由浅如入深,不能急于给出过于复杂的题目。

用手指游戏引入牛顿第一定律。惯性类比思维的定势。“任何客观的物体都具有惯性的质量,任何现实的头脑都具有定势的思维。”德育渗透无处不在。

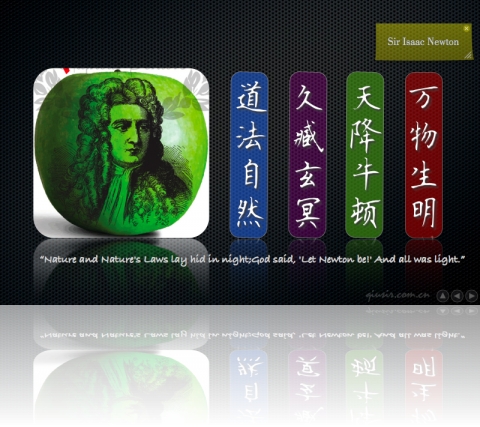

牛顿运动定律是力学的支柱,不过我们仅仅是从翻译过来的文字去反复体会和揣摩。而既然已经学习了英文,也付出了很大代价,自然有理由也有能力去解读这样几句英文。这对最初的汉语理解是一个很好的补充,也是一种积极的引导。

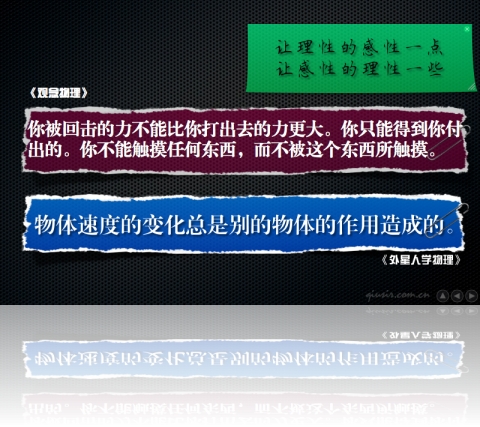

选取了两句格言式的句子,让学生体会到物理和生活的道理如此的贴切,精神的教条竟然来自物理。或许可以达到让理性的感性一点,也能让感性的理性一些的目的。

学生进入高中来的第一次力学综合,而且是最为重要的综合。从框架上给学生以清晰的轮廓。

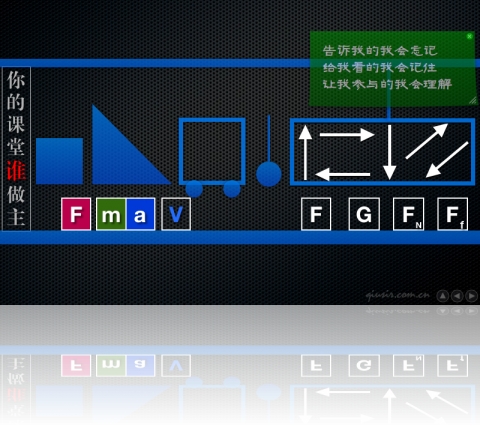

解题,也尽力让学生参与设计题目,实现系统知识的建构。

很多时候是没有养成良好的行为习惯,却先模式化了的头脑。

学生课堂上不敢开心的笑,但愿笑声在内心里已经开怀。

网路上看到的图片,无非是想拓展孩子们的想象。

生活可以因为物理而发生另外形式的改变,除了火箭卫星,还有的就是我们自己。

看到课堂上的孩子们如此的努力,而我仅仅是教授了些解题的所谓的技巧。想象他们即便是考上了好大学还要面对的...总有挥之不去的莫名的担忧。当然我也相信传到桥头自然直的话。最后还是很传统的送上纳西族的古训--“天雨流芳”--读书去吧。

回想整个活动,最后为自己写下几句话:

1."还在完全用昨天的方式教授今天的孩子,等于剥夺了他们的明天。"

2.即便是要灌输,也要先解放头脑,何况你想要去点燃,而点燃前要做点什么呢?

3.和教授什么相比,教授多少相比,学习方式的引导更为重要。

4.即便是采用了民主的教学方法,你还是能从教师语言中体会到专制的强权。

5.有规则的,哪怕是简单规则的重复才有意义。

6.大多的人屈从现实。而越是在陈腐面前,小的尝试即便是鲁莽也越显可爱。

十二 12

对于贫穷的理解,起初以为穷就是为了一片面包而放下自尊的乞讨,且穷让人可怜;后来发现,为了一张讲奖状而不惜透支身体的其实是另一种穷,穷得有些可悲。

现在看来,都不尽然,精神和物质都是人的生存所必须的,为了物质牺牲精神和为了精神牺牲物质的本质上是一样的。而能触及到一方基础的必是另一方的赤贫所致。无论是面对哪种贫穷,我们都应该给予的是同情。

贫穷常有这样的特征,要么以生存为借口不择手段,要么高举奉献的大旗而无所顾忌。和一般的某方面的贫穷相比,更应该同情的是那些试图摆脱一种穷而努力的结果却是陷入另外一种穷的矫枉过正。

天地之间存万物,名利之间是人心。真的富不仅是不贪图物质,也是不徒慕虚名。富该是生理和心理的平衡和平静。

十二 08

部门开了个“如何提高学生学习成绩”的主题经验交流会,听到一些...还特别注意到学生写的一段对卜阳老师(数学)的评价,试着读一读,是不是很有创意呢。

卜阳春白雪中送炭为观止点江山繁就简明扼要到病除旧布新心十足球悍将率三军值不等式这样不?

小时候努力读书为的就是考上大学吃皇粮,本以为自此也迈入统治阶级的行列。工作后才发现到头来还是摆脱不了农民的宿命,不仅是农民,还整天和农民打交道。

分数是根敏感的神经,本该是教育过程的副产品,可是不知从哪天起竟成了教育的主打品,时下更有压倒一且的架势。学校早已不是什么象牙塔,而是成绩的名利场。而所谓重点校无非更能抓学习成绩,所谓的好老师也莫过于此…提高学习成绩成了教育的唯一目的。为了成绩不计成本,更不关心未来。彼此只是关心成绩的外表,不在乎成绩上面附着的是自私、狭隘还是贪婪,哪怕是抄袭,哪怕是牺牲家长、老师的健康…

学生在校的生活不是为了接受新的知识,不是习得良好的品德和健康体魄。而是去被挑选、被体制化。学生吞食着垃圾食品的同时也消化着那些不健康的精神。从此自私蔓延,攀比盛行。人们不在意自己过得如何,只在乎和比人相比如何。生存的意义就是比较,在意压过多少人。应试教育最大的危害不是耽搁了什么综合的素质,而是对价值观的扭曲。

贫穷该不是仅仅从拥有客观物质的多少来判定,而是精神和物质的综合考量。时下的教育仅仅满足于结果的追逐,不知享受发展的过程,更没有精神的最求...赤贫!为了成绩的不择手段就如贫穷招商引资一样,根本不会顾及什么子孙或污染。

从教之初很好学,也常被专家用理念洗脑,为了保护好工作价值的心理判定,多年来自己很少直接或是特别关心学生的分数。不是自己真的脱俗,而是学苗好,现在想起来真是幸运。

每次听老师的工作交流,总会有人落泪,更像是个诉苦的大会,所谓经验、方法谈都被奉献精神替代了。 其实学生有意义的成长该不是建立在老师的痛苦上,应该是相反。而当老师的面对学生成绩有点好奇心或是当成个有意思的事情,或许感觉好些。

提高成绩的策略,更多的无非是在教室里盯着,多留作业,多批改。分层次推进。学生交叉批改,测试卷不同班级交叉。科代表的协作。学生笔记共享...调整节奏,很多时候慢下来不是坏事。关键是让学生对自己的成绩有好奇心的和信心。

分数被无限放大该是个过程,但愿其他的不会因被排挤而都死掉。农业大国的中国有过农民总理,学生的分数是老师的收成,甚至也有大年小年的说法。时下自然需要的是分数的校长和老师,因为每个学生都是需要应试的学生。

分明是农民,还不说自己是种地的。

十二 02

昨值晚班,头一次体会开飞机回家的感觉,没有导航还不能自动驾驶...云层很厚,向左向右向上向下都看不到边,原来开飞机这么寂寞,还这么恐怖...飞到家门口了还想问路,可是天上没有行人...今晨惊见树裹银装,莫非吾昨夜在天上飞肇事了...

年华似水,而所谓教育无非是把水从教师的“杯具”倒到学生的“杯具”中。学生没有“茶具”?不过“洗具”多是自备的,“餐具”也是。学校无非是把一次性的“杯具”当可循环的“洗具”集中配送批发。人生就是一个接一个的杯具。