@qiusir:选了上图的封面,一是想说又读了一本竖版的书,在一个是期待如上一本长封面的书一样精彩。

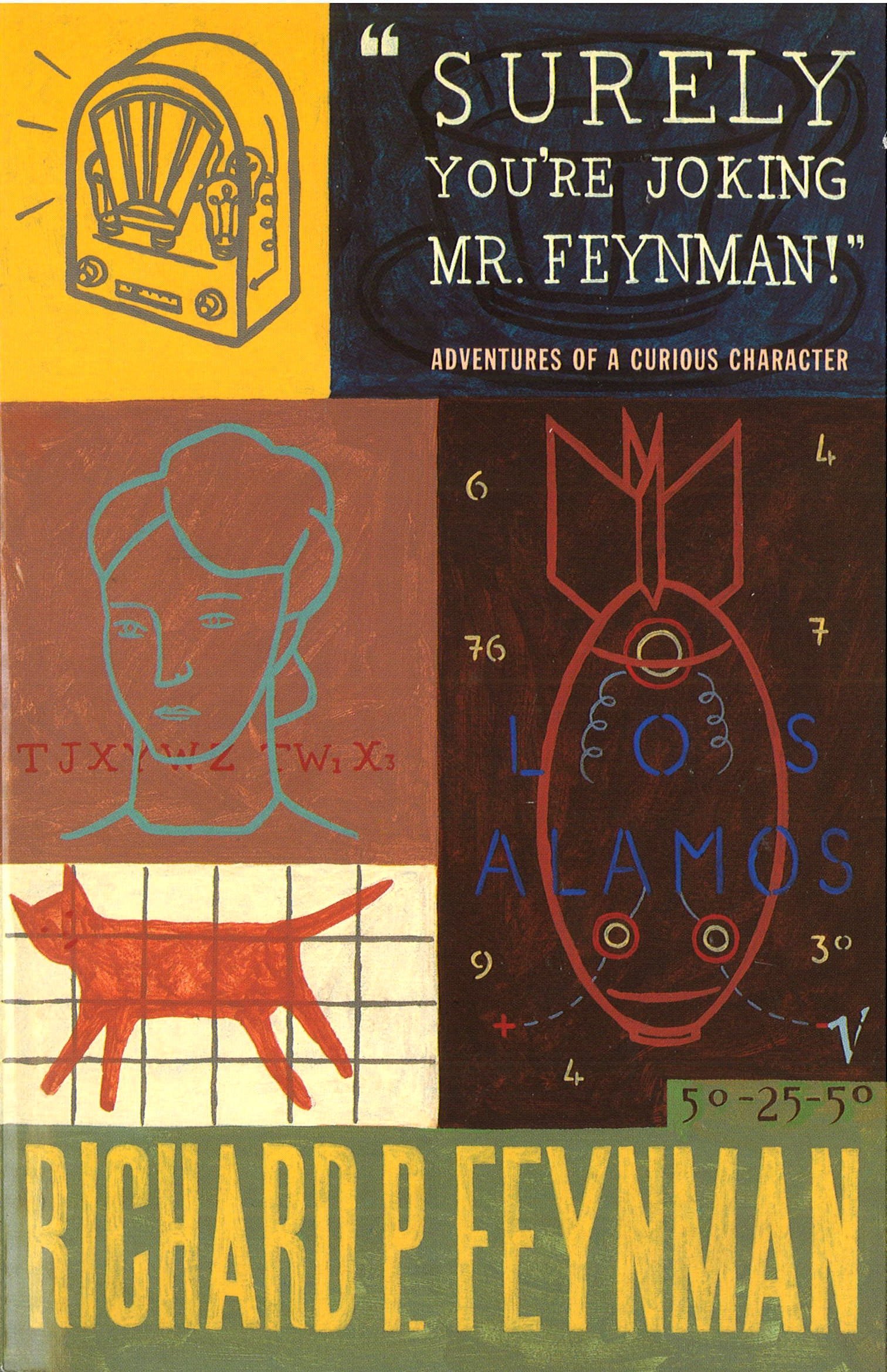

费曼博士为量子电动力学理论解决了不少问题,同时首创了一个解释液态氦超流体现象的数学理论。之后,他跟盖尔曼合作,研究弱交互作用,例如贝塔衰变,做了许多基础工作。后来数年,费曼成为发展夸克理论的关键人物,提出了在高能量质子对碰撞过程中的成子Parton模型。

他特别珍惜1972年获得的Oersted Medal for Teaching(奥斯特教学奖?很特别的年份)

序 站在物质核心的人物

导读 不一样的掌声

霍金的生日恰好是同伽利略逝世三百周年的同一天,他估计跟他在同一天出生的儿童起码有二十万之多,因此也许这并不算是多了不起的巧合。

伽利略Galileo Galilei逝世的同一年1642年牛顿出生了;当麦克斯韦去世当年1879年爱因斯坦出生;科学顽童费曼逝世的那一天,刚好是伽利略出生的四百二十四周年纪念...

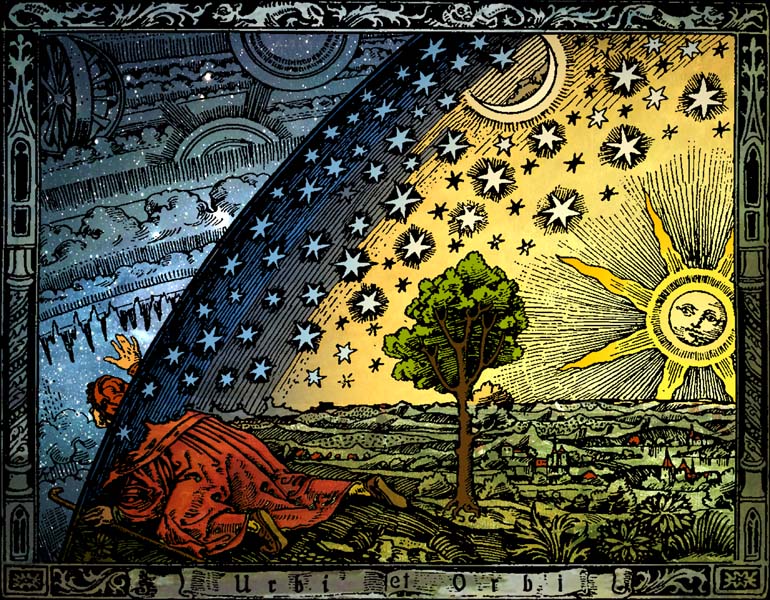

古希腊人最先提出原子的概念,在中国,战国时代的庄子也提出过类似的想法。不过经历数千年的讨论,还是没有太大的进展。然后,Galileo Galilei出现了。

伽利略是将实验精神带进科学的先驱。

牛顿去世一个多世纪以后,英国物理学家麦克斯韦根据法拉第等人在电学及磁学上的大批实验数据,加上自己的优异数学能力,整理出著名的麦克斯韦方程组。

1879年3月14日爱因斯坦出生,同年的十一月五日,麦克斯韦不幸去世。

1983年,一米定义为光在中前进299792458分之一秒的距离。

1900年12月14日,普朗克在德国物理学会宣读了一篇谈黑体辐射的论文,无意中中开启了量子力学的研究。

我们都应该知道,技巧是短暂的,但方法(态度)是长远的。

引言 有请费曼开讲

康奈尔慧眼识英雄。

1945年物理系主任致函理学院院长,提及费曼博士是一位不可多得的优秀教师和研究人员。系主任认为,对这么优秀的教职人员而言,三千美元的年薪是在太低了,所以建议为费曼教授加薪九百美元。而理学院院长也无视于校方经费窘迫,很慷慨的为他加了足足一千美元。由其可见,即使早在1945年底,我学校已经十分重视费曼教授了。

一 简单就是美

这是所有物理定律的共同特征,纵使它们的实际作用很复杂,形式却都是很简单的。

某个人站在讲台上,用很一般的方式来谈话,人人都能明白他的意思,于是大家就认定,这是某种深奥的哲学了。但我宁愿用更特殊的方式来谈,而且希望大家确确实实、而不是模模糊糊的理解我要说的东西。

我真正感兴趣的不是人类的心灵,而是能遵循像重力定律这么美妙而简单定律的大自然奇迹。因此,我们的注意力将集中于大自然是多么聪明的关照到这个定律的存在,而不是我们人类有多么聪明而能够发现它。

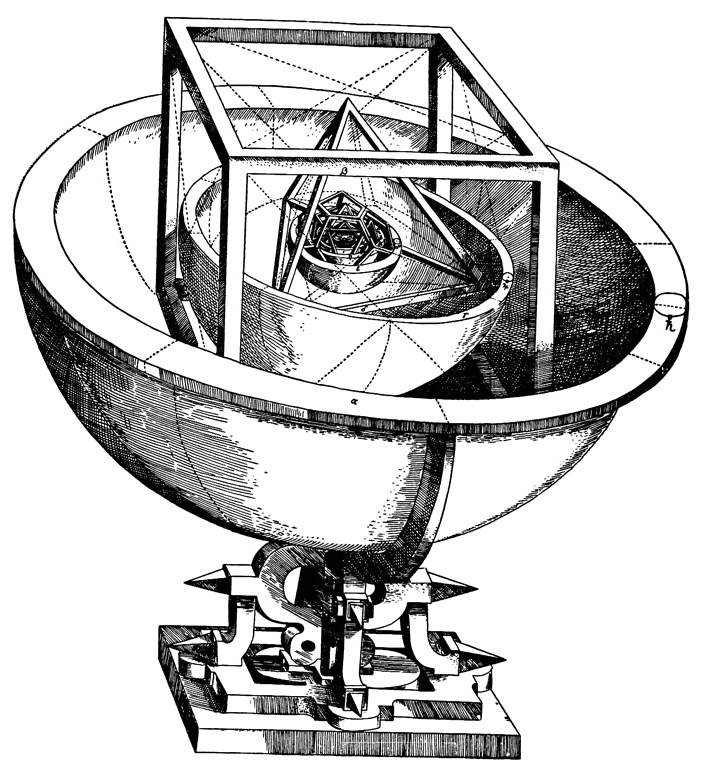

第谷,丹麦天文学家。富有的第谷就在哥本哈根附近,那个他所拥有的海岛上,装置了许多巨大的铜环以及特殊的观测站...到的资料全部交到开普勒手中。

惯性原理是一种不可思议的说法,因为根本没有人看过停不下来的球。

牛顿成为了解潮汐奥秘的第一人。

随着科学的进展,各种测量愈来愈准确,对牛顿定律的考验也变得更严格了。第一个仔细的考验就是和木星的几个卫星有关。经过长期仔细观测几个木星卫星的运动,我们应该能够验证一切是否都遵循牛顿的观点。然而情况却非如此。几个木星卫星的位置有时比参考时间快八分钟,有时又落后八分钟。

丹麦天文学家罗默Roemer对重力定律一直深具信心。他提出这是因为光需要一段时间,才能由木星卫星传达地球这个有趣的结论,也就是说我们看到的不是木星现在的样子,而是它们在光传到地球所需时间之前的样子。当木星靠近我们,光只需要较短的时间便可到达地球...正由于这个超前或落后的现象,所以罗默必须对他的观测做时间上的矫正。借着这个方法,罗默能计算出光的进行速度,这也是首次有人证明了光并不是瞬时间前进的物质。(第一位尝试测量光速的是伽利略)

@qiusir:费曼在《物理之美》中提到,“我能想到有关重力定律常识的应用,是在地球物理范畴,例如用来预测海水的涨潮等等;更近代的应用,是计算人造卫星的飞行轨道,以及如何把行星探测船送上太空。另外一项也属于近代的应用,则是估算和预测行星的位置。那用途可真大喔!星相术士拿它在杂志上发表占星预测。我们居住的这个世界还真是奇怪!所有先进的科学发现,居然只是用来延续已经存在了两千多年的无稽之谈。”他要是看到信息技术发展出作业帮和猿题库这些圈钱的古董玩意一样会见怪不怪吧......

卡文迪许称自己的实验室在“称量地球的重量Weight”;在今天算是卖弄专业知识、但也可以说是较谨慎的教学中,我们是不会让学生这样说的,我们应该说“测量地球质量”。

这个实验首次测量了我们立足的大球,究竟有多重!发现这个方法是在是一项惊人的成就,我想这也是卡文迪许称它为称量地球,而不是测量重力方程里的常数的原因了。其实,他同时也意外的称量了太阳,以及所有其他物体,因为太阳的引力也可以用相同的方法得知。

我们的物理学理论,也就是物理定律,是由众多无法完全凑在一起的分支和片段所组合而成的。我们还没有一个单一的架构,可以从中导出所有的理论,这也是为什么在讲座中,我没有办法告诉大家物理定律是什么,而必须谈论各个定律之间所共有的情形...

两个电子相互吸引的重力与相互排斥的电力的比值和宇宙与质子半径的比值是相等的!(质子半径与宇宙半径的比,0.87fm,450亿光年,四十二位的数字)

第一,重力定律就像其他定律一样,是一种数学形式的表达。第二,它不是绝对精确的,爱因斯坦已经被迫对它做出修正;然而我们还得把量子理论摆进去才行。

最叫人印象深刻的,还是重力定律所呈现的简单形式。我们很容易就可以完整地描述它的原理,不致因为含含糊糊,以至不同的人会做出不同的诠释。因为它是简单的,所以它是美的。

大自然只用最长的线去编织她的图样模式,所以每一小片的织纹,都吐露出整块织锦的组织规律。

二 当物理遇上数学

数学是一种语言加上推理,也像是一种语言加上逻辑,透过数学,某一描述可以好另一描述结合

我们在描述简单的基本定律的特征时,所需要的数学却非常之少。例如在跳棋的情况中,基本定律可以用简单的文字来说明。

我主要是想让大家印象深刻,充分感受数学符号究竟能够以什么样的速度传达讯息。我说过,那种作用力跟两个物体质量的乘积成正比,而和物体之间距离的平方成反比。同时,物体以改变它们的运动速度来回应这作用力;速度改变的方向是沿着作用力方向,大小则正比于作用力强度,而反比于它们的质量大小。

我主要是想让大家印象深刻,充分感受数学符号究竟能够以什么样的速度传达讯息。我说过,那种作用力跟两个物体质量的乘积成正比,而和物体之间距离的平方成反比。同时,物体以改变它们的运动速度来回应这作用力;速度改变的方向是沿着作用力方向,大小则正比于作用力强度,而反比于它们的质量大小。

我们没有办法用一般人能感受的方式,不要求他们对数学有深刻的了解,却能够忠实的解释自然定律之美。我为此感到抱歉,不过情况似乎就是如此。

的确,有许多人能用普通的话,以不同的技巧,对一般人解释这些困难而且深奥的问题,而且也因此享有了不同程度的声望。而一般人总会在群书之中寻寻觅觅,期望能够避开那些扰人的复杂问题---那些即使是最佳的科普著作也无法解说的复杂问题。但他发现,愈读得多,愈感到又逐渐增加、且更为泛滥的混淆。(所以建议是什么?解决问题?学习数学...)

我要证明的是,作用力指向太阳和相同时间内扫过的面积这两个论述之间的等效关系。

首先我要证明的是,假若没有作用力存在,那么在相等的时间内,行星会扫过相等的面积。(假如没有来自太阳的作用力,那么行星在相等的时段内也会扫过相等的面积。)...在太阳的影响之下,行星运动将会改变,改变的方向乃是跟最后位置受力方向平行...

面积变化率是固定不变的。我又证明了作用力指向太阳和相同时间内扫过相同面积的关系。可是,事实上这只不过是使用不同符号及方式来展示分析的威力而已。

每一位曾经对任何事物进行过细心推理的人,都可以说是对知识有所贡献。

我们可以用巴比伦传统和希腊传统两种方式来看待数学。在巴比伦学校的数学课中,学生学习的方式是做大量的习题,直到他抓到通则,他必须知道一大堆...他还得有各种数值量表,帮忙解算复杂的方程式,一切都只是为了计算出某些结果。

然而希腊的欧几里得就不同了,他发现一种方法,可经由一组特别简单的公理推导出所有的几何定理。而巴比伦人的看法,或我所谓的巴比伦式的数学,就是,知道各种定理之间的许多关联,但永远没有充分了解,它们全都可以从一串公理推导出来。

我所谓巴比伦式的想法,就是:我刚好知道这个,我刚好知道那个,我或许还知道那点,以及我自那一点导出了所有的东西。明天我会忘记这是真的,却记得另外一点是真的,所以我能够在重新建立所有的东西。

在物理学里,我们需要的正是巴比伦人的方法,而不是欧几里得或希腊人的方法。

我们也能了解到,溜冰选手是如何做旋转动作的。他开始时会先把腿向外伸,缓慢转动,之后当他把腿向内收时,就会转得比较快。当腿向外伸时,每秒钟会扫过某个量的面积,然后当他把腿向内收时,身体就必须转得快一点,才能扫过等量的面积。

我们通常可以自物理的某一部分,例如重力定律,推导出一个比推导的过程更为确实而有效的原理,但这种事不可能发生在数学上,定理绝不会出现在我们未曾预期它会出现的地方。

如果一个物体在空间中的某一点上,那么施加在它上面的作用力的方向,就是沿着数字变化得最快的方向---这些数字的惯用名称是“位”Potential又称为“势”,也就是说作用力是沿着位势改变的方向。(电场中,电场强度的方向就是电势降落最快的方向,同理,重力场、引力场中,力的方向也是位能降落最快的方向。)

你在不同的路径上会得到不同数值,然而在其中一条路径上,你会得到最小的可能数值,而这条路径正好是自然界中粒子实际上会走的路径。

爱因斯坦了解到,电的讯号不可能以比光速还要快的速度进行,于是他猜想那是个广泛通用的原理。爱因斯坦猜想,它在所有的现象中都适用,所以在重力现象也应如此。假如电讯号无法跑得比光还快,那就等于说,把作用力描述成可以在瞬间作用这个做法,居然十分糟糕。因此爱因斯坦将重力广义化之后,牛顿描绘物理的方法就显得不周延,而且太过复杂了。相比之下,场论就十分简洁,而最小作用原理也是如此。

事实上,到了量子力学中,牛顿和爱因斯坦的描述方式都不对,但是,最小值原理却是“极小尺度中的粒子会遵循量子力学”这个事实的结果。目前我们所了解的最好定律,实际上全都是这两种方式的结合,也就是最小值原理与局部定律的结合。

所以,物理学家采用了巴比伦式的数学方法,而不大花心思在从固定公理导出明确推理的这种方法。

大自然有一项惊人的特征,就是允许非常多的可能解释方案。而大自然之所以拥有这种特征,唯一的可能的原因是,定律本身就是这么特别和巧妙。譬如,平方反比的特征就是容许定律具有局部性质的原因,假如是立方反比,就不可能这样了。作用力和速度的变化率有关这个事实,那便是允许我们以最小值原理写出定律的理由了,如果作用力是和位移的变化率成正比就不能以最小值原理的方法写出定律了。(局部性质?社会的规律性也是允许很多可能的解释吧...)

物理学家感兴趣的总是一些特殊状况,他对一般性的状况从来都不感兴趣。

麦克斯韦发现的电动力学,最初是藉着假想在空中有许多动轮和惰轮而完成的。不过当你拿掉空中的惰轮和其他东西,电动力学的现象依然成立。狄拉克只凭方程式的猜测,就发现了相对论性量子力学的正确定律。而猜测方程式,似乎是预测新定律的一种相当有效的方法。这再次证明了数学是一种可以用来表达大自然的深刻方法,而任何想用直觉和哲学去表达大自然的企图,都是不太有效率的方法。

Sir James H.Jeans:“伟大的造物者好像是一位数学家。”对不了解数学的人而言,想要真正理解大自然的美,尤其是最深刻的自然之美,是很困难的。

Charles Percy Snow曾提到两种文化(科技知识分子所代表的文化,人文科学的知识分子所代表的文化。),我真的认为两种文化已把人们区分成两类人---对数学的交界够充分而能欣赏大自然的人,以及那些没有这种数学经验,因此无法充分欣赏大自然的人。

三 伟大的守恒原理

所有定律都是数学化的

守恒的是所有电荷的总和,这是法拉第在实验中发现的。

Positron正子(正电子)(电子是不是叫负子呢?倒是也是呢,负电...)

电荷时物体和电场之间交互作用的一种度量。电荷时电场的来源。

化学家曾以为无论发生什么事,钠原子数都不会改变。但是钠原子也不是恒久不变的,某种元素可以Transmute成另一种元素的原子,而使原先的原子完全消失。另外科学家还曾短暂的相信,一个物体的总质量永远保持不变,这取决于你怎么定义质量,以及你是否和能量混为一谈。(某个认知层面的规律)

不光是杠杆定律,还有上百个其他的物理定律,全都和各种形式的能量紧密关联在一起。

物理学家应该为使用一大堆不同的测量方法,以不同的名字来称呼能量感到羞耻。非常荒谬的是,能量可以用卡路里、耳格、电子伏特、英尺-磅、马力-小时、英制热单位以及千瓦时等单位来计数,所测量的却是完全相同的东西。这就像钱有美元、英镑等等,却没有可以任意变动的汇率。

和基本定律相冲突的话,几乎都不会是因为基本定律出了问题,而通常不过是因为我们不清楚详情罢了。

据我们所知,能量是完美的守恒,而且它并非以单位形式出现,现在的问题是,它是不是某种场的源头?答案是肯定的。爱因斯坦所理解的重力是由能量产生的,质量和能量又是等效的,所以牛顿所做“质量产生重力”的解释,已经给修正为“能量产生重力”。

角动量就是物体移动时,每秒钟所扫出的面积乘上物体的质量。(前面的面积定律...)

四 对称,对称

我们说物理定律是对称的意思是我们可以对物理定律或者对我们表达物理定律的方式做一些事,结果没有任何的差异。

德国数学家Hermann Weyl给对称下了一个绝佳的定义:假如你对某件东西做了某件事之后,它看起来和原先完全相同,那么你所做的这件事就是对称的。(不单是轴对称、中心对称...)

麦克斯韦是剑桥大学第一位实验物理教师。(相比法拉第更像是数学家)

大自然的事实,并不是那么容易理解的,而实验的事实,又明显的与常识相悖,所以仍旧有人不相信这些实验的结果。不过一次又一次的实验结果证明,无论你移动得多快,所看到的光速都是不变的...

在彼此相隔遥远的距离下,我们无法同意“现在”有着同样的意义。

伽利略的《两门新科学的对话》书中,你会看到巨大得完全不成比例的狗骨头的假想图片。我想,伽利略必然觉得“自然定律在尺度改变时无法维持不变”这项发现,和自己所提出的运动定律同等重要...

...转动水桶内的水面往下凹等现象,都是来自周遭物体作用力的结果。

能够分辨出左和右这件事实的惊人之处,是我们只能透过一个十分薄弱的效应(β衰变)才能办到。这等于说,大自然是百分之九十九点九九左右不分的,不过就是正好有一小片---非常小的现象,具有完全一面倒的特征。

五 为什么时间只有一个方向?

这是世界运行的规则之一:我们的确都是从有序的事物开始,却终结于无序状态。

@qiusir:这本书的有些部分,对我来说只能采取量子波动阅读...

起伏fluctuation

...世界的能量就像水一般,会均等的分配到所有的部分,直到没有任何单向运作的事件为止。然而如此一来,我们在这世界中也不会再碰到任何真正有趣的经验了。(gc主义从物理的角度看,和死寂的局别不大?还是另外一个极端?)

涉及到多粒子的原子核,就是非常复杂的物体。它们具有我们所谓的能级,它可以处在具有不同能量值的状态中;不同的原子核具有不同的能级。这是一个复杂的数学问题,目前我们只求出部分的解,找出原子核各能级的位置。...不过大自然最引人瞩目的其中一件事,是整个宇宙的特征,乃是取决于某一种原子核内某一能级的明确位置。在碳十二的原子核中就有这么一个例子,有一个能阶是在七.八二百万电子伏特,也就是这个能阶,让整个世界呈现出如此不同的现象。

身处期间的大批研究人员正一步一步的把各个层次连贯起来,从中改进了我们对这个世界的了解;他们分别从两端以及中间的各切入点齐头并进。只有透过那样的方式,我们才会逐渐了解这层层相扣的伟大世界!

六 这是个不确定的世界

未来是无法预测的,无法做出预测并不是因为我们知道的不够多。有人曾经这样说过:连大自然本身都不知道电子要往哪里跑。

你需要很丰富的想象力,才能领悟它们所表现出的行为,因为我们将要描述的是和你所知道的任何事都不相似的行为。

不过所有的困难其实都来自心理作用,全都因为你不停的折磨自己,不断的反问:“为什么会这样?”这也反映出我们内心控制不住的一种欲望,渴望能透过一些熟悉的事物来了解一切。

电子都是一颗一颗抵达的,就像粒子,但是抵达的几率却是由波动的机制来决定的。因此就这角度而言,电子的表现有时像粒子,有时却像波,它同时有两种不同的面貌。

只有在我们的实验能力臣服于某些潜在的限制时,这些刚出炉的自然界新定律才有可能和谐一致。换句话说,在进行实验时,你不可能做到想要多精密就有多精密。海森堡提出uncertainty principle:我们绝对无法设计出一套仪器,一方面能够测定电子从哪一个洞通过,而同时不会干扰到电子的动向,不会打扰原先的干涉模式。

又一位哲学家说:“科学存在的必要条件,是同样的条件永远产生同样的结果。”实际上并非如此。

单是偏见并不碍事,因为若果你的偏见是错误的,那些永远不停累积的实验数据,会永远不停的烦着你,直到你无法忽略它们为止。只有绝对确定科学必须具备哪些先决条件的人,才会忽略一切。

事实上,科学存在的必要条件,是能够拥有不会替大自然预设立场的心灵,而不是像某些哲学家的那一种心态。

七 寻找新定律

首先是用猜的,然后计算一下会出现什么样的结果,接下来将计算结果跟大自然的额现象作一比较,看看这理论行不行得通。

恒星发射出来的光具有跟指纹一样的特征,从中可判断出恒星上有和地球上类似的原子。而在生物和死物上的原子也没有什么两样...

如果你发明了一些很好的猜想,计算出一些结果,而每次都发现预测的东西和实验吻合。这样就表示理论正确了吗?不,这只不过证明了它没有错而已。往后你也许计算出更大范围的预测,与更多的实验做比较,而发现理论是错误的,这是为什么牛顿的行星运动定律能承受这么长时间的考验,才出现差错。

(I was so much older then,I'm younger than that now. 昔日我曾如此苍老,如今才是风华正茂。——Bob Dylan 《My Back Pages》)

面对那些坚持“理论与实验吻合是头等大事”的人,我经常想象像玛雅天文学家和他学生的一段对话。玛雅人很会计算,能精确预测许多天文现象,例如日食、月亮在天空的位置,以及金星出现的位置等等,全都靠是算术算出来的,他们的方法是从某些数字减去某个数字等等,但从来没有讨论月亮是什么,甚至没有讨论月亮围绕地球运行这样的观念。他们只是计算什么时候会发生日食、月食,或满月什么时候出现。如果有个玛雅年轻人跑去跟族里的天文学家说:“我有个想法,也许那些东西是围绕圈子跑的,它们是像地球一样的大岩石块,因此我们可以用完全不同的方法来计算它们如何运行,而不是呆呆的计算它们什么时候再天空中出现。”“是的”,天文学家说,“那你预测日食、月食时又有多准呢?”年轻人回答说:“我还没有想到那么深入。”于是天文学家说:“是嘛,我们的方法比你的模型能更准确计算出日食、月食,所以你不要再浪费心思在你那些想法了,因为很明显,用算术的方法比较好。”(作为老师,遇到更多的反问是,你那样能考更高的分吗?那样对上大学有帮助吗?)

我们很幸运,能活在一个还有很多新发现的时代。这就像发现新大陆一样---你只能发现美洲一次。我们这个年代是发现大自然基本定律的年代,这个日子永远不会再来了。

大自然到底是怎样让着一切发生的呢?为什么可从某一部分,猜到世界的其余部分会发生什么事?这是个很不科学的问题,我不知道该如何回答,因此我将给你们一个很不科学的答案:我认为,这是因为大自然具有“简单”这项特征,因而呈现出一种伟大的美。

译后记

人类确实因为具有强烈的好奇心和超越极限的企图心,而得以进步。

[?]常用数学符号的 LaTeX表示方法

RR@12.23

技巧是短暂的,但方法(态度)是长远的。

第谷,丹麦天文学家。富有的第谷就在哥本哈根附近...(尼尔斯·波尔统领的哥本哈根学派是量子力学的主力军,仁川方雄也曾在此求学...)

所有先进的科学发现,居然只是用来延续已经存在了两千多年的无稽之谈。

每一位曾经对任何事物进行过细心推理的人,都可以说是对知识有所贡献。(面积定律)

能量可以用卡路里、耳格、电子伏特、英尺-磅、马力-小时、英制热单位以及千瓦时等单位来计数,所测量的却是完全相同的东西。这就像钱有美元、英镑等等,却没有可以任意变动的汇率。

牛顿所做“质量产生重力”的解释,已经给修正为“能量产生重力”。

电子都是一颗一颗抵达的,就像粒子,但是抵达的几率却是由波动的机制来决定的。(爱丁顿wave+paticle=wavicle)

科学存在的必要条件,是能够拥有不会替大自然预设立场的心灵,而不是像某些哲学家的那一种心态。

恒星发射出来的光具有跟指纹一样的特征,从中可判断出恒星上有和地球上类似的原子。而在生物和死物上的原子也没有什么两样...

玛雅天文学家和他学生...