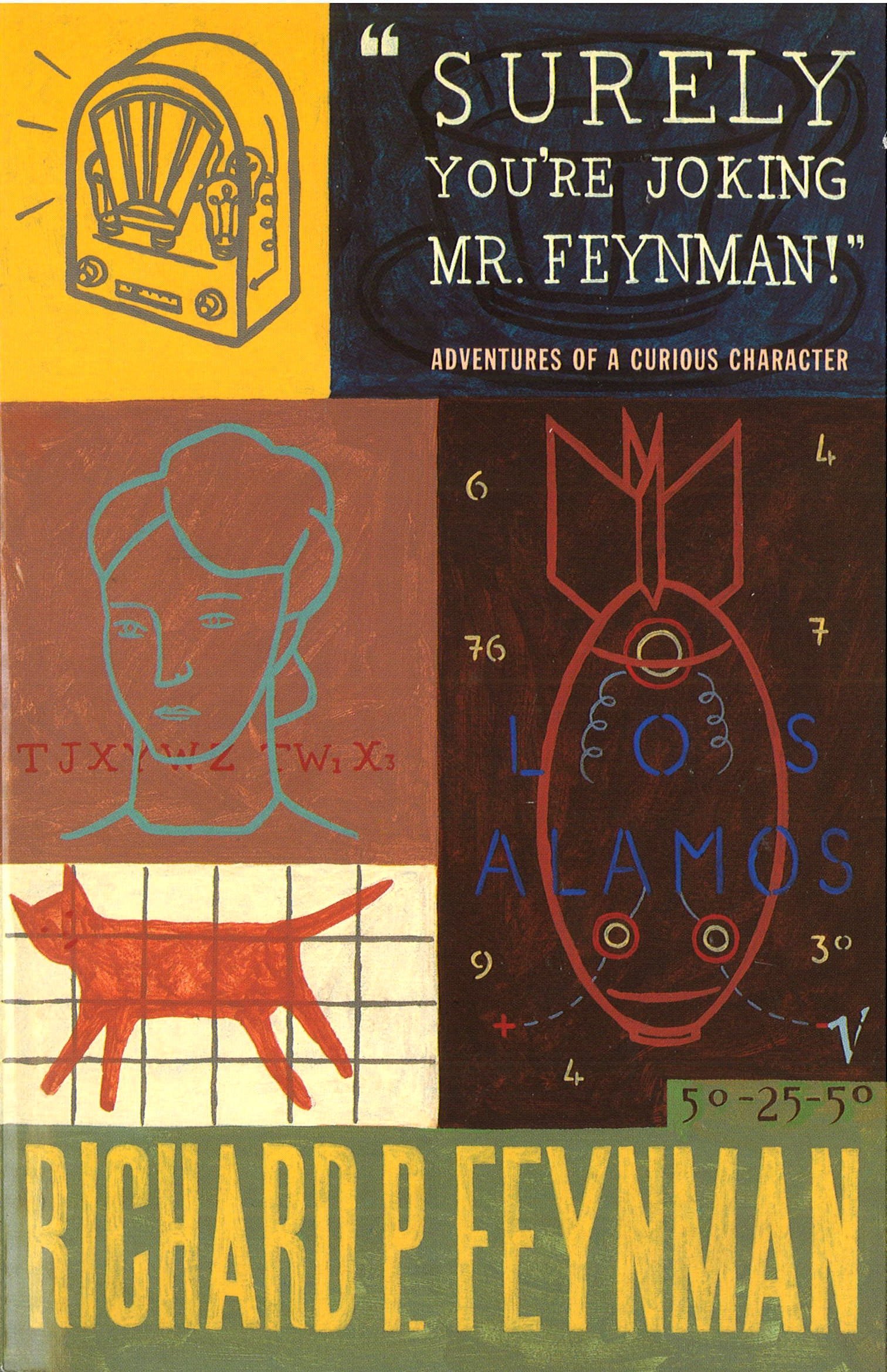

Surely You're Joking Mr. Feynman 吴程远译

@qiusir:之前看过一版,这次看的是台湾“天下文化”的竖版特别没有去翻看之前的笔记,再看的原因除了是想感受下另外的翻译风格,费曼的东西值得多次阅读,也好奇两次阅读的笔记有些什么不一样的地方。以后有机会会再读F.Dyson的《宇宙波澜》的台版,论文采,理科教授难有超越戴森的...

序 天才中的小飞侠

领了诺奖后,同僚和他打赌十元,在十年之内费曼先生会坐上某一领导位置,费曼在1976年拿到十元。他甚至连续五年努力辞去美国国家科学院院士的荣誉位置,因为选取其他院士的责任颇困扰他。

物理学家拉比曾说:“物理学家是人类中的小飞侠,他们从不长大,永葆赤子之心”,理查·费曼用不停止的创造力、好奇心是天才中的小飞侠。

费曼自序

1918年在纽约靠近海边的一个小镇出生,在那里度过了17年。1935年进MIT,四年后到普林斯顿大学念研究所,期间假如曼哈顿计划,1946年到康奈尔大学任教。1949年到巴西访问,1951年再在那教学半年,然后转往加州理工任教。1951年到日本访问2周,过了一两年再次造访日本。

一 小顽童的成长

我十一、二岁时,就在家里设立了自己的实验室。

但当时我还不知道的是,灯泡的电阻跟它的温度有关,因此我的计算结果与实际在灯座上看到的现象大有分别。

“他单用想的便把收音机修好了!”他从没想过,一个小孩子居然有能耐静下来想,然后就想出将收音机修好的方法。

从小,只要一开始研究某个谜题,我便停不下来,非要把它解开不可。

我在替第一个人解题时花掉二十分钟,可是同时却有五个人以为我是超级天才。

我经常觉得,练习大四的物理习题和学习怎么发正确的音,倒真是受教育的好方法。

他们早就学过微积分,学过任何坐标图上曲线最低点的切线一定是水平线(用数学的说法,最低点的微分都等于零),他们连自己究竟知道什么都不清楚。

有些时候,我真搞不清楚人是怎么回事;他们都不是透过了解而学习,而是靠背诵死记或其他方法,因此知识的基础都很薄弱。

这位爱因斯坦的助理研究了很久...

赫胥黎《一支粉笔》,他谈到了手中握着的一只普通的粉笔,原是动物骨头残骸,地球内部的力量把它往上推,成为白灰崖的一部分;后来被人採来做粉笔,在黑板上写东西、传达理念。

但我的梦是彩色的。

那个晚上我睡得不怎么好,最后起来做了很多功课,证明了好几条黎曼-西塔函数。

二 误闯普林斯顿

学校还规定长袍不能洗...

为什么普林斯顿能够取得那么多的研究成果,他们是确确实实的在使用这部仪器。

麻省理工无疑是好学校,但史莱特把我赶到另一所学校也是对的。现在我也经常给学生同样的建议:看看世界其他地方长得怎么样。学习不同的事物,是很值得的。

我学到一点关于生物学的特征,你可以很轻易便提出一个很有趣的问题,而没有人知道答案。但在物理学,你必须先稍微深入学习,才有能力问一些大家都无法回答的问题。(费曼对生物的研究应该不如戴森深入吧?)

“你们都知道?难道你们念了四年的生物,我却还是一下子便追上你们的程度了。”他们把所有时间都浪费在死背名词上了,而这些东西要花个十五分钟便全都可以查出来。

(美国大学教授每授课若干年---一般是六年---便可休假一年。在这一年,他们可以随意进行自己喜欢的活动。)

我居然在哈佛大学的生物系里发表演讲呢。

我曾当过惠勒教授的研究助理,他给我一个题目,没想到太难了,做不下去。因此我回过头来,研究早在MIT时便有的一个想法,那就是电子不会作用于自己身上,而只会和别的电子相互作用。

(费曼的报告来了罗素,当代大名鼎鼎的天文学家,冯诺曼从瑞士来访,还有泡利,爱因斯坦也来了...)

会前我在黑板上上下下写满了一大堆,还在写着,爱因斯坦跑进来和颜悦色说,我来参加你的研讨会,请问你,茶放在哪里?

我经常形容自己是个“没有文化素养的”或“反知识”分子。

那家伙胆子真大,居然敢和研究了一辈子光的人争辩。

高中物理老师贝德先生给过我一本书,我会的所有积分方法,都是从这本书里学到的。(费曼的微积分并不是物理老师教的,是自学的,但应该感谢那位物理老师哈)

费曼,你上课话太多了,声音又太大,我知道你觉得这些课太沉闷,现在我给你这本书,以后你坐到角落去好好读这本书,等你全弄懂了之后,我才准你讲话。

坐在旁边看了一下午,终于等到一只蚂蚁找到了糖。

三 从军记

陆军方面,并不希望我过完暑假就回去普林斯顿继续修学位,他们不断跟我灌输爱国思想...

刚加入曼哈顿计划时,我甚至连博士学位还没拿到呢。刚好在去洛斯阿拉莫斯之前拿到博士学位。

“为什么不在积分符号内去微分的方法?”在半个小时后,他们忙了三个月的问题居然就这样解决了。

每天我都在研究、阅读、研究、阅读,那真是个非常紧张的时刻。

@qiusir:照目前的阅读速度,六十岁之前也就能再读个二三百本书吧,想到这点有些悲伤。

我跑去看女生宿舍的位置,然后挑了一间和他们正对面的房间。(直言不讳啊,那谁看到他想到年轻时一定性欲强...)

想捉弄泰勒那么聪明的人的麻烦是,从他发现有异状,到他弄清楚实际发生了什么事,时间之短,让你还来不及得意一下!

(人是自己把自己培养成什么样的人呢)

至于法兰克,这个程式是他发明的,但这时候他却跟所有后来的电脑使用者一样,患上了电脑病。这是种很严重的病,甚至干扰到正常工作的进行了。电脑的麻烦,在于你会跟它玩。它们是那么的有趣---所有的按钮都在你掌握之中,你这样弄得到某个双数,那样弄就是单数。

可是不久之后,我们的系统也崩溃了下来,因为法兰克无法专心工作,更没用心读到其他人。计算系统运行得很慢很慢,他却坐在房间里,思索如何能让列表机自动算出角度的反正切值。

这绝对是没用的事情,因为我们早已有反正切函数表了。如果你用过计算机,你就会充分了解这种病。

我建议,这些技术人员必须知道我们究竟在做什么。

他们简直是脱胎换骨了!大家开始发明新方法把工作做得更好,也改良了整个系统。他们更自动自发,晚上加班,完全不需要任何监督。

费米做的就是我最在行的事,但他比我高明十倍。那真是印象深刻啊。

还有就是伟大的数学家冯诺曼,我们经常在星期天一起散步---通常在附近的峡谷中。冯诺曼教会了我一个很有趣的想法:你不需要为身处的世界负任何责任。因此我就形成了强烈的“社会不负责任感”,从此成为一个快活逍遥的人。大家听好了,我的不负责任感全都是由于冯诺曼在我思想上撒下的中子而起的。

对很多大人物而言,老波尔就像上帝一般伟大。

我父亲和我想和你谈谈。“记得后面那小伙子的名字吗?他是不怕我的人,只有他会指出我的荒谬想法。”

那些锁出厂时,密码都设定在25025或502550

哈喽狄克

评语:有心理缺憾 deficient

四 堂堂大教授

在任何思考过程中,当一切进行顺利、另案源源不绝时,教书确实是一种妨碍,十分讨厌。但又更多的时候是脑袋空空的,如果既想不出什么、又没做什么,那真会教人疯狂!你甚至不能说,我在教书呀!

教育以及学生,是我的生命继续发光发亮,我也永远不会接受任何人替我安排一切---快快乐乐的不必教书。

在战争期间,把数学应用到物理上,正是我的工作重心。

普林斯顿给我的职位甚至比爱因斯坦的还要好。

你完全没有要做到其他人觉得你应该做到的地步。我没有责任要符合他们的期望,这是他们的错,可不是我失败了。

我继续推算出盘子转动的方程式...我差点产生抵抗之心了!我做的毫无意义,可是结果呢,却恰好相反。后来我获颁诺贝尔奖的原因---费曼图以及其他的研究---全都来自那天我把时光“浪费”在一个转动的餐碟上!

在我请你喝杯酒之前,我想知道一件事,今晚你愿意跟我睡吗?

我发现:他根本不懂得怎么处理数字。有了算盘,你不必记诵一大堆的算术组合;你只需要知道怎样把小珠子推上拨下。你根本不必知道9加7等于16,而只需要记住加9时,要推上一颗十位数的珠子上去...

“但你说学生比较喜欢在下午上课。”“不要管他们。你喜欢怎么安排,便怎么安排。下午去海滩玩好了!”我就这样学会了另一种跟美国截然不同个人生态度。首先,他们不像我那样匆匆忙忙的;第二,如果你觉得这样比较好,不要管他们。(冯诺曼也教导他不负责任感哈哈)

我很喜欢这趟巴西之旅,一年之后我又再度访问,逗留十个月。(上次六个星期)这次我在大学任教,薪水由他们付,可是最后他们连一毛钱都没有支付,研究中心只好掏钱付给我。

等一下,现在是下午呢...为什么我会有种非喝酒不可的强烈感觉?我很害怕,从那一刻开始,我再也不喝酒了。我一向从思考中获得许多乐趣,以至很不愿意破坏这部生命中最好玩的机器---换句话说,自己的身体。这也是为什么,虽然我对幻觉现象充满了好奇心,我还是不愿意尝试迷幻药。

“外国腔调...”

在巴西的十个月里,我开始对氢原子核的能阶问题产生兴趣。我就在旅馆的房间内推演出整套理论...透过业余无线电网跟他们联系。

关于巴西的教育方面,我碰到过一些很有趣的经验。我教的一班,都是预备以后以教书为职业的学生,事实上,在那个时候的巴西,受过高深科学训练的人大概也找不到其他工作...

偏光镜的特征,在于它只让电矢量在某一方向的光通过。

有没有听过布儒斯特角?“这光的偏振方向是跟反射平面成直角。”我自己还要想一想呢,但他们背得滚瓜烂熟。他们甚至还知道哪个角度的正切值等于折射率!(完全不理解自己在背什么)

他们必须动手尝试,而不只是坐在那里看我计算。

下课之后,学生派了一个小代表团来见我,并且说我不了解他们的学习背景,事实上他们不用做那些习题也可以学习,他们早已学过算术,这些东西都在他们程度之下。于是我继续讲课,而无论后来教得多深或多复杂,他们什么作业也不做!我当然晓得原因是什么:他们根本不会做!

我无法推动他们做到的另一件事,是问问题。终于一个学生告诉我其中的原因:“如果我在课堂上问你问题,之后大家都会跑来说,你为什么浪费大家的时间?我们的目的是学东西。但你却打断他,问他问题。”这是一种打压别人的坏风气。事实上大家全都不懂,但他们表现出一副很懂的样子,以把别人比下去。

我跟他们说,大家一起做功课、讨论问题都是多么有用的方法;但他们也不要那样做,因为他们认为,开口问别人问题是很丢脸的事---真是可怜可悲!他们努力学习了不少,人也很聪明,但他们让自己陷入这种可笑的心理状态。这真是种奇怪的、完全没有意义的“教育”!

我这次演讲的主题,是要向各位证明,巴西根本没有在教科学!

我告诉他们,刚到巴西时,令我震惊的是,看到小学生在书店里购买物理书。这么多巴西小孩在学物理,全都比美国小孩早起步,结果整个巴西却没有几个物理学家,这真是令人震惊啊。

这么多小孩那样的用功,结果却一点成效也没有。

这位希腊学者发现,那个国家的学生学习希腊文的方式,是首先学习字母的发音,然后是字的读法,再来是一句及一段的学下去。他们可以把苏格拉底说过的话倒背如流,却完全不知道那些希腊字是有意义的。

当我看到你们教小孩科学的方式时,我的感觉就跟那希腊学者一模一样。

最后我说,实在看不出在这种一再重复下去的体制中,谁能受到任何教育。大家都努力考试,然后教下一代如何考试,大家什么都不懂。

有一次时代周刊把美国几个科学家的照片放进去了,费曼,鲍林和盖尔曼也在那里。

当时我已经三天三夜未睡。

两堆草中的驴子。

我们会立即聘请你,而且你可以用你的第一年作为休假年。

科学界的各路人马都会告诉我他们的研究成果,真是令人兴奋,这才是我想要的。

知道了薪水的数目之后,我已决定必须要拒绝了。原因是如果我真的拿那种高薪,我就可以实现一切从前想做的事了---找一个漂亮的情妇,替它找公寓,买漂亮的东西给她...我再也没法好好做物理,结果会一团糟。我会一直都想做的事情都是对我有害无益的。

五 笑闹中的真智慧

战前日本出过几位大有名气的物理学家,汤川秀树、朝永振一郎、仁科芳雄。

那是我第一次到日本,我很想再回去,我告诉他们,只要有大学想要我,我都肯去。

我学日文的主要原因,是为了讨论专业上的东西...

我投降了,我觉得日文不是我这种人学的。

我便站起来说,“我是替布洛克问这个问题的:如果宇称守恒规则错了,会有什么后果?”之后盖尔曼经常笑我,说我当时没有胆量用自己的名义问问题。但事实上那不是原因。真正的原因是,在当时我就感觉到哪可能是个很重要的想法,谁提出这个问题,往后很可能会名留青史。

李政道站起来,回答了一些很复杂的东西,而按例我又是听不懂。

我把论文带回家跟妹妹说,“我搞不懂李政道和杨振宁说的东西,这全那么复杂!”她说,“不,你的意思并不是你无法弄懂它,而是你没有发明它。你没有用你的方法,从听到线索开始做起,把它推演出来。你应该做的是想象自己重新在当学生,把这篇论文带到楼上去,逐字逐句的读,检查每一条方程式。然后你就什么都弄懂了。”(物理同行吧)

这篇论文提醒了我很久以前做的一些研究...我没想到:其实李政道只不过讨论了最丹丹的渺粒子耦合粒子...我打电话给在纽约的妹妹,谢谢她建议我坐下来读通李政道和杨振宁的论文。

要物理不要朋友

曾经有很多次我被警察拦下来,因为我会边走边想,然后停下来---有时想得连走路都没法走,你得停下来澄清一些事;有时也会伸双手,自言自语...

盖尔曼总和了我们的想法,写成一篇论文。(提到盖尔曼的次数比较多)

我总是自己动手计算每一步骤。

我就是不要脸

艺术家是迷失的一群,他们没有任何实在的对象!他们曾经以宗教为对象,但是现在他们失去了宗教,一无所有。他们不了解眼前的科技世界,他们一点也不懂得真实世界之美---亦即科学世界之美---所以在内心深处,他们根本没有东西可画。

只有我自己知道,我很想表达内心深处对这个世界之美的感受。

可是画家却没有学到多少物理,他太容易分心了。我试着教他电磁学,当我一提电力,他就告诉我他有个马达坏掉了,问我怎样才能把它修好。我想让他实际看看电磁铁怎么发生作用,便造了个小线圈,然后把一根钉子悬在半空中,一通电,钉子就自动 进线圈中,他居然说,“奥!这就跟做爱一样嘛!”我只好死了心,物理课就此结束。

绘画老师不愿意逼迫你往特定方向走,所以他们碰到的沟通问题是,怎么让学生慢慢领悟出绘画的技巧,而不是单靠传授;但物理教师在传授物理习题的技巧,而不是从物理的精神层面来启发学生。

本来我以为放松的意思是乱画一通,其实放松真的就是放轻松,不要担心会画成什么样子。

我的朋友建议我用 Au Fait,在法文里是完成的意思,我用英文音译为Ofey,刚好就是黑人拿来称呼白人的字眼。

有一段时间,城里有几家上空餐厅,跳舞的女孩子起先只是上空,过一会就一丝不挂。其中有一家里我家只有一英里半,我常常光顾,在画有花边额桌垫纸上推演一些物理问题,有时也会画画跳舞女郎或者是其他顾客...(还真是前卫,那样的餐厅也有包容性啊)

假聪明,真笨蛋

五十年代初期,我曾经短暂的害过一种中年人的通病:我到处做关于科学哲学的演讲---像科学如何满足人类的好奇心...

我听不懂,但其他人都表示他们全听懂,并且试着要解释给我听,但他们根本说不明白。(国学)

“你看,我是速记员,我把大家说的每一句话都记录下来。但他们说的我全都听不懂,而每次你站起来问问题或者说些什么,我却能完全明白你说些什么。因此我原本以为你不可能是个教授。”

我想,把资源平均分配的想法,乃是基于世界上资源有限的理论,而不知怎的好像我们从贫穷国那里掠夺了很多东西,因此应该送回去给他们。但这个理论并没有考虑各国出现差异的真正原因,事实上:发展生产食物的新技术、新机械,以及用来做很多事情的新机械;而发展这些新事物的先决条件,是聚集资金。重要的是制造东西的能力,而不是那些东西本身。

一般的笨蛋还好,你可以跟他们谈、解释,帮助他们走出迷惘。但经过伪装的笨蛋---命名是笨蛋却假装不是,拼命想叫别人佩服他们,希望别人觉得他们聪明、伟大---这,我受不了!一般的笨蛋并不会骗人,诚实的笨蛋都很不错;但是,不诚实的笨蛋便糟糕透了!(面对伪装的笨蛋,叫不醒假装睡觉的人也是这个道理)

他们不是对科学有兴趣,科学对他们生活所带来的影响,只不过是能否让他们将犹太法典诠释得更好而已。

为什么学术界,比方说理论物理,犹太裔占了大多数?那些学生认为,原因在于犹太人具有尊重学习的传统:他们尊重犹太牧师(其实他们就负有教师的功能),也尊重教育。每个犹太族家都把这项传统传下去,因此如果有个犹太小孩在学校表现出色,他一定是功课很好---虽然也许他同时也是个美式足球健将。(我们也有过这样的传统,但退化的厉害吧)

“今天实在太完美了,先是跟一位将军会面,现在又碰到一位教授!”我很清楚,很多人是不会将碰到大学教授和碰到大将军相提并论的,他们不会觉得两者一般重要或同样的美好。因此我猜那些学生说的话,实在也有几分道理。(另外的部分是不是不能谈论的生理优势呢...)

“坦克车只要在车底上装个小铲,一边走一边把泥沙弄起来当燃料就行了!”军队的这家伙觉得这个主意棒极了...

居然有一些委员给这本空白的假书打上了分数,比另外两本的分数还要高一点点呢。(小飞侠也是那小男孩...)

我想起来一个很有名的老谜题:中国皇帝高高在上,平民百姓都无缘得见。好了,现在的问题是,皇帝的鼻子有多长?于是有人走遍全中国,问了千千万万的人,大家认为皇帝的鼻子有多长,再取其中平均值;而由于他平均了这么多人的数字,大家就相信这答案很“准确”了。(经典啊经典)

@qiusir:有位小朋友(谭同学)和我提及,受上节课提到的多普勒效应的启发,他觉得自己和物理的关系就是多普勒效应呢,靠近时觉得难,真正等过去后会觉得越来越简单了...

枱面下的动作(枱这个繁体字用得好啊)

加拿大有个规模很大的物理学生协会...没只会我就老远飞到洛杉矶来,直接走进我的办公室。他是个俏皮漂亮的金发女孩(这点对事情很有帮助,理论上不应该造成差别的,但事实上却又影响)。

“有人懂得物理时,我们反而不能谈物理。没有人懂的东西才是我们可以谈论的事情。我们可以谈天气、社会问题、心理,我们可以谈国际金融---但是不能谈黄金买卖...”

他们有一种让脸上出现寒霜的方法,她正是个中高手!她立刻转过头去跟被人谈话了。

日本如很能这么快速发展成这样现代化的世界强权呢?“日本人弄够做到这地步,跟人本人性格或作风中的哪一面有关?”我问。

大使的回答深得我心。他说:“我不知道,我只能假设,但我不知道那正不正确。日本人相信他们只有一种出头的方式,就是让子女受更多的教育,比自己受的教育更多。对他们而言,脱离农夫的地位,成为知识分子是很重要的事。所以每个家庭里都勤于督促小孩,要在学校有良好的表现,努力上进。因为这种不断学习的倾向,外来的新观念会在教育体系中很快的散播,也许是日本快速发展的原因之一。”(对比前面的犹太学生的观点,大概是相同的。)

我的讲题是“解开玛雅象形文字之谜”,从这次演讲中,我得到很大的乐趣。盖尔曼也不甘示弱,做了六场精彩的演讲,从语言学的角度谈世界各种语言间的关联。

我有时候会把鼓带到远处森林里,以免吵到别人...

我们自称“三夸克乐团”---但从名字,你就知道那是什么年代了。

我唯一坚持的是,她不要告诉任何人我是物理教授、诺贝尔奖得奖人之类的话。我不希望,就像约翰逊说,如果你能看到一只狗单用后腿走路,了不起的不是牠走得好,而是牠会那样走。

@qiusir:不读书的人问我那本书对自己影响大,我想不起来那顿饭更有营养呢...

草包族科学 引自费曼于加州理工学院1974年的毕业典礼上的演讲稿

大战期间在南太平洋有一些土人,看到飞机降落在地面,卸下来一包包的好东西,其中一些是送给他们的。往后他们仍然希望能发生同样的事,于是他们在同样的地点铺飞机跑道,两边还点上了火,盖了间小茅屋,派人坐在那里,头上绑了两块木头(假装是耳机)、插了根竹子(假装是天线),以为这就等于控制塔里的领航员了---然后他们等待、等待飞机降落。他们被称为草包族,他们每件事都做对了,一切都十分神似,看起来和战时没什么两样;但这行不通:飞机始终没有落下来。这是为什么我叫这类东西为草包族科学,因为它们完全学足了科学研究的外表,一切都十分神似,但是事实上它们缺乏了最重要的部分...

这种不欺骗自己的刻苦用心,就是大部分草包族科学所缺乏的配料了。然而,学习如何不欺骗自己,以及如何修得科学品德等等---抱歉---并没有包括在任何课程中。我们只希望能够潜移默化,靠你们自己去省悟。

你却是最容易被自己欺骗的人。

我只有一个希望:你们能够找到一个地方,在那里自由自在的坚持我提到的过的品德;而且不会由于要维持你在组织里的地位,或是迫于经济压力,而丧失你的品德。

我诚心祝福,你们能够获得这样的自由。

@qiusir:比照了一下原来的读书笔记,觉得这本书这次读得也挺有收获的~~~

[?]别逗了,费曼先生

RR@12.23

物理学家是人类中的小飞侠,他们从不长大,永葆赤子之心。

十一、二岁时,就在家里设立了自己的实验室。但当时我还不知道的是,灯泡的电阻跟它的温度有关,因此我的计算结果与实际在灯座上看到的现象大有分别。

他们都不是透过了解而学习,而是靠背诵死记或其他方法,因此知识的基础都很薄弱。

一只普通的粉笔,原是动物骨头残骸。(赫胥黎的这话让我对上课有了很庄严的仪式感)

高中物理老师贝德先生给过我一本书,我会的所有积分方法,都是从这本书里学到的。(某铨同学过来交流一道涉及到微分方程的题目。)

刚加入曼哈顿计划时,我甚至连博士学位还没拿到呢。刚好在去洛斯阿拉莫斯之前拿到博士学位。(还有一些有天分的中学生参与到计算)

电脑病

你不需要为身处的世界负任何责任。

普林斯顿给我的职位甚至比爱因斯坦的还要好。

(布儒斯特角,又称为起偏振角,当入射自然光以此角度射入界面时,反射光是线偏振光,并且与折射光线互相垂直。此角度是以苏格兰物理学家大卫·布儒斯特命名的。)

我第一次到日本,我很想再回去,我告诉他们,只要有大学想要我,我都肯去。(费曼没有来过中国吧?泰戈尔来过,爱因斯坦来过,不过和罗素一样有不好的印象吧。)

曾经有很多次我被警察拦下来,因为我会边走边想,然后停下来...

绘画老师不愿意逼迫你往特定方向走,所以他们碰到的沟通问题是,怎么让学生慢慢领悟出绘画的技巧,而不是单靠传授;但物理教师在传授物理习题的技巧,而不是从物理的精神层面来启发学生。

一般的笨蛋并不会骗人,诚实的笨蛋都很不错;但是,不诚实的笨蛋便糟糕透了!

枱面下的动作...

On this day..

- 墙角的花约好一起开... - 2020

- 登月40周年 - 2009

- 俺也高级教师了 - 2006

- 生活是一种习惯 - 2005

- 教育的作用...? - 2003