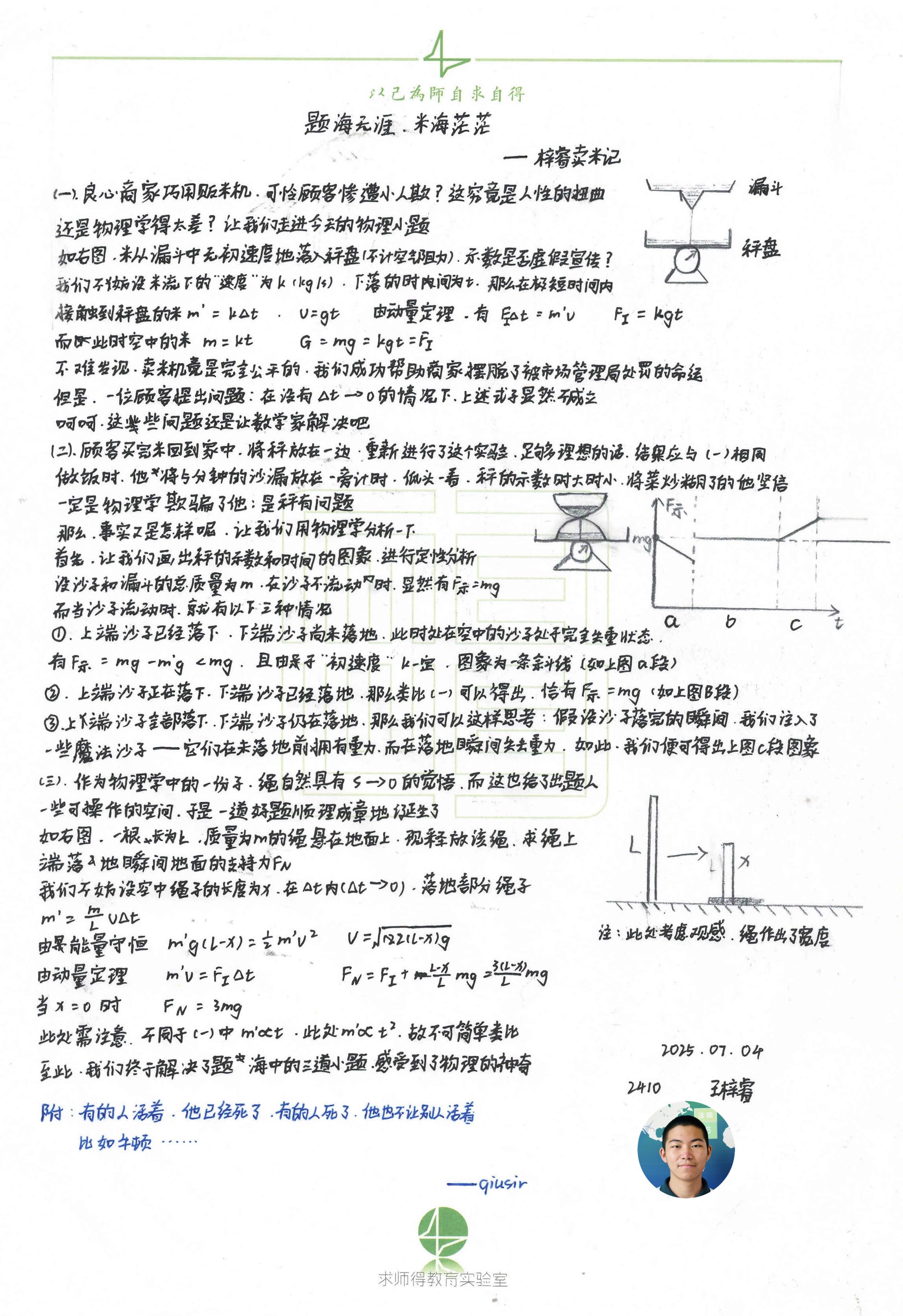

The Unheard Cry for Meaning Viktor E.Frankl

没有人能忍受没有意义的苦恼。

献给陪伴在光明左右的温暖。愿当光明暗淡时,温暖长存不息。(光明消逝,温暖长存。)

赞誉

在关系中融入且领地坚实,深情且轻盈;终极议题从个人天花板变为了阶梯···

驱驰于空心的荒原,犹如无家可归的野马。

45°人生(戴森是与时代成90°角的人)

弗兰克尔认为人类存在的最重要的本质是“负责”,所以意义治疗应让病人自己承担起判断的责任,医生的价值观不能硬塞给病人。(自己才是那个贵人)

人生的意义就是一个“爱”字。

人们不再崇尚一种反省的生活。即便是名头响亮的“积极心理学”,细看下来,也不过是数据支撑下的常识而已。

普罗克拉斯蒂思之床。死守先入为主模式的人。

“做个人吧”

前言

追求意义的意志;生命的意义;意志的自由。

要想解决我们这样一个充满着无意义、去人格化、去人性化的时代的病症,除非将人性的维度整合进“人”这一概念中。

弗洛伊德将人比作执掌马车的人,马车上的三匹马分别是本我、超我和现实。(这里弗兰克尔指调和所谓本我、自我和超我的冲突的受苦的牵马人)

导读

“我不害怕受苦,我害怕白白受苦。”“如果一个人有一个为之而活的意义,他就可以承受生活的任何境遇。”

桌子的本质是由制作者定义的,但人可以为自己做决定,而不被安排,被设计,只有人具备“存在自我超越”。“终归来说,人并不完全受限于他们所在的环境,反而这些环境会因人的决定而受到限制。”

“以一种有尊严且勇敢的姿态来面对黑暗。”

“希望是无所谓有,无所谓无得,这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

人类中那些真正的实现者身上有一种特质---投身他人,成为自己。

本能是通过基因实现传递的,价值观是通过传统来传递的,不过意义有其独特性,总是通过个人自己去发现而得来。

价值观总会消逝,但意义必将永世长存。

使我们的生活有意义的,是我们所给予生活的,而不是我们从它那里索取的。

集中营的生活经历使弗兰克尔明白,一个囚犯会变成什么样的人,实则是他内心抉择的结果,而非完全环境因素使然。任何人根本上都可以凭他个人的意志和精神,来决定他要成为什么样的人。

人所拥有的任何东西都可以被剥夺,唯独人性最后的自由---在任何境遇中选择一己态度和生活方式的自由---不能被剥夺。

一、意义疗法

1、意义的呐喊

把自己的生命视为毫无意义的人,不仅感觉不到快乐,还很难适应生活。---爱因斯坦(那些为了得到一时的安全的而放弃永久自由的人,既不能得到自由也不配得到安全

——富兰克林)

美国大学生那惊人的自杀率,其致死率仅低于交通事故,而尝试过自杀的人数可能是死亡人数的15倍。

只知道生活的mean,却找不到生活的meaning

疼痛通常起源于自然的范畴,但治愈常常来自精神领域。

大家已不再受传统以及传统所期待的价值观支配。

一个人开始考虑自己生活的意义,会带给他一种作为人的感受,而不是表现出精神症状。

人类,尤其是年轻一代的人类,有可能会因为被低估而遭损毁。

马斯洛的动机理论在这里是不够的,因为我们需要的并不是区分出需求层次的高低。

追求意义的意志不仅是人类本性的真实体现,还是一种可靠的心理健康标准。

一双健康的眼睛一般看不见自己,这便是“自我超越”。

对于幸福的过度追求恰恰是毁灭幸福的导火索,我们越是将幸福作为一个目标,就越有可能失之交臂。

每种情况都是独一无二的,其意义也必然是独一无二的。承认意义瞬息万变的前提下,可以得出对某种情况采取某种行动的可能性也是独一无二的。它具备一种kairos(希腊语,关键时刻,时机)的特征,这意味如果没有利用机会来实现某一种情况下固有的或蛰伏已久的意义,我们就会与之擦肩而过,并且永远不会再有下一次机会。

一位以色列的雕刻家,年轻时被囚禁在奥斯维辛集中营,“作为一个男孩,当时我想,我会告诉人们我看到了什么,希望他们会因我的经历变得更好。但是人们并没有什么变化,甚至也没有想过从我这里知道些什么。很久以后,我才真正理解了苦难的含义。如果它(苦难)能使某人变得更好,它就是有意义的。”最终,他认识到了他所受苦难的意义---他改变了他自己。(感同身受)

“受苦的人”在垂直于成功或失败的纵轴上摆荡,而其两端分别是实现和绝望。

2、决定论于人本主义:对泛决定论的批判

人类的存在不是一个“东西”,东西是相互决定的,但是人,可以为自己做决定。

每一种科学实际上都是现实的一个切片。

“对立统一”是不可能单纯在任何切面上发生的,它只可能发生在比此更高的维度上。

依赖却自治。

基因只不过是人类塑造自己的材料,就像那些建筑人员要去选择的石头一样,但建筑人员本身并不被这些石头所塑造。

心理学 psychology 的前后两部分心灵psyche和逻各斯logos(理性)

原因不只会与理由混淆,还会与条件混淆。

人类的存在不是一个“东西”,东西是相互决定的,人可以决定自己的决定。

“纯粹的偶然,唯一的偶然性是进化的源头。”

更高的维度不是排斥,而是包含,在真理的较高与较低维度之间,只可能存在包容性。

3、人本主义心理学究竟有多人本

我们不能想要去相信,不能想要去希望,不能想要去爱,起码地,我们也不能想要这一想要。

真正的相遇,是一种对逻格斯开放的共同存在,它允许相遇的人超越他们自身,朝向逻格斯,甚至会促使这种自我超越的发生。

比性亲密更为人所需的,是存在的私密空间。

4、矛盾意向法

通过让病人故意体验气行为引起的可怕后果而不是去避免焦虑···(反向意向法?)

她首先是一个人,其次才是我的来访者;而我首先也是一个人,其次才是她的咨询师。幽默最能使我们感受到自己的人性。

矛盾意向技术有助于治疗失眠症。

一家精神病院的心跳:“与痛苦共存,而不是抱怨它,分析它,或者试图避免它。”

“我要看看我能够变得多沮丧。”

5、去反省法

绝望地追求性生活的完美及其过度的男子气概可能是导致他性无能的原因。(对生活的用力过猛,很多事会无能?习得性完美或许是另一种习得性无助呢。)

治疗师和执政者一样,需要重视自身的才能,竭力使来访者不受损害。

二、意义漫谈

6、瞬时与必死:实现意义的可能性

未来一无所有,过去也一片空虚,而人从虚无中来,被抛进存在之中,又遭受着虚无的威胁。

我不在是可能性,我已是过去的事实,我不仅是已经完成的工作,已经爱过的人,我还是曾勇敢承受过的苦难。这些苦难是令我最自豪的事情,尽管它们对于激发他人的嫉妒毫无用处。

我的生命就是一座纪念碑。

世界不是用代码写就的手稿,需要我们去破译。这个世界是我们必定会参与和决定的记录。

现在是一个界限,区分着未来的不真实于过去的永恒现实。

他在出生时并没有成就的现实,在去世时却成就了,因为他在死亡的那一刻“创造”了自己。他的“存在自体”不是某种“已成为”的东西,而是正在变成的东西,因为只有在生命被死亡完成时,他才能完全成为他自己。他成了“创造”自己的那个人。

7、性的去人性化

他甚至会在伴侣身上看到另一个人,这意味着在伴侣身上看到对方的独特性。

8、运动:新时代的苦行主义

叔本华,人类似乎注定永远要在两个极端之间摇摆不定,那就是得不到的痛苦和得到后的空虚。

在富裕的汪洋大海中,苦行主义的岛屿出现了。体育正是当代的一种苦行主义形式。

驱使运动员前进的最佳动机---把结果最大化---要求他们于自己竞争,而不是总盯着别人。

真正的运动员只与自己竞争。

9、症状还是疗法:一个精神病学家眼中的现代文学

如果创作者无法使读者免于绝望,他至少应该避免给他们种下绝望的种子。

我们既不是无所不知的,也不是无所不能的,我们可以赋予我们的唯一一种神圣属性是无所不在。

作为治疗的书籍,通过阅读实现自我治疗

自由需要由责任来平衡,否则它就可能堕落为恣意妄为。

谁要伟大

必须聚精会神

在限制中才能显出来身手

只有法则能给我们自由

歌德

·[?]《活出生命的意义》

弗兰克尔以自己为被试,在纳粹制造的实验场,验证了他思索已久的理论,给生命的意义予以特殊的临床注解。