全国的哀悼日结束了,但天灾带给人的伤痛还远没有离去,而更多的“无法预报”还会接踵而来...

汶川地震乃吾国民之千年不幸,不亲历就已涕泪横流,而山崩地裂之天灾后却彰显出国人人性之光辉,举国哀悼亦开尊民之先河。国内民众众志成城,亦乐见境外摒弃前嫌纷伸援手...富可敌国的,不名一文的,慷慨解囊的善举随处可见。

捐助是一种文化,而文化需要积淀也是有层次的。从心理学上讲,捐助亦是一种心里的需要,在某种程度上是为自己,因为每一颗心灵都需要慰籍。既然是捐助,捐多少这是他自己的事,宁愿选择内心不安,也是他自己的事情...“一分钱不少,一百万不多...”但问题是要不要在善举面前还表现得没文化呢?时下的社会,道德的文盲远比知识的文盲更多吧。

王石代表万科最初捐的二百多万我也觉得少,但我尊重也尝试理解他们的决定,后来万科追捐一亿,我相信任何人对事物的认识和判断需要一个过程,这和道德水平不正相关。苏家屯的网民高千惠辱骂灾民,其言行几近令人发指,但这仅仅局限在道德层面,对灾区人民献爱心,也同样对“小女子”送一份宽容,给一点机会...不幸的人不仅仅是地震灾区的人们。

从一个极端到另外一个极端叫“矫枉过正”,捐助也是这样,冷血不好,铁公鸡不好,但原本自发捐款献爱心的活动,变成工会捐,党员捐,社区捐,孩子捐...无休止的强捐会使爱心会麻木,更有不捐款的离职的说,还是那句话,认识是一个过程,而捐款是一种文化。

抵制法国货的时候,有人号召“爱国,但不要以国的名义”,对于捐款,有人呼吁“行善,但不要以善的名义”,我想,对于生活中的大事小情也是这样,是非曲直,各有评说,所有的见解仅仅代表你自己,但请不要以上帝的名义宣判。

昨日无法忘却,明日更需面对。1976的唐山,2008的汶川,怎样惨痛和频繁的教训才能让我们足够吸取,让豆腐渣从此远离...

下午,东北育才教育集团的全体教师,如全国各地的救援队伍从四面八方奔赴汶川一样,从各个校区赶赴沈北新区的双语学校,不过不是前去救灾,而是去听一场“抛砖引玉”的有关“学校文化”的大报告。

东北育才双语学校地处棋盘山风景区,那里刚刚成为国家级文化产业基地,学校的建筑风格也很应景,清澈的流水,大片的草坪...而印象更深刻的倒是欢迎的学生,落落大方,中英双语...没听讲座就已经展现出一种学校的文化了。

今天主讲的是扬全印博士,就职教育部中学校长培训中心,好像是一个不错的单位啊:)

"今天你育才了吗"的讲座中提到杭州天长小学周武发现的“第十名现象”,引发对现行评价标准的反思;而后提到的教育质量,是从企业管理借鉴来的概念,其中提到胡森《论教育的质量》,质量是一种持续的改进或提高。质量的追求过程中没有终点,一定是向前走...第一层次基本要求的满足;第二层次,满足客户提出的要求;第三层次,替顾客想到潜在的需求,让顾客愉悦。教育的质量更强调让每一位学生的能力、知识、理解力和个人发展不断地得到发展和提高,突现教育的增值!

学校文化不同于“让每一面墙都说话”和”千校同面、万人同语“的校园文化,是学校的软实力,也是最硬的地方。“我无法告诉你那是什么,但是当我看到他的时候便知道他就是。”学校文化的力量,不自觉地就会那样,“当我们选择了一所学校,实际上就等于选择了一种生活方式。”

后来就溜号了,不过有一个笑话倒很值得反思,说的是“羊群效应”,说石油大亨们在天堂开会,有一位来晚了,就慌说地域里发现石油了,于是早来的那些大亨都奔向了地狱,天堂里就剩说谎的那一位了,等了很久,去地狱的大亨都没有回来,(其实是没法回来了)他就想,是不是地狱里真的发现石油了,于是也起身去了地狱...

汶川地震的惨烈让很多人感慨,在强大的自然面前,人类是如此的脆弱...然而,试想人类和自然相处的过程中,从默默的承受,从孱弱的反抗,到过早地乐观以为可以征服自然的时候,汶川的天崩地裂把我们从和谐共处的美梦中惊醒,一直视为人类骄傲的科学技术原来还远没有到发达的程度...正因如此,才需要教育的传承创新,才需要科技的探索攀登,也只有人类自身的强大可以谈征服的时候,也才有资格和自然谈和谐共生。

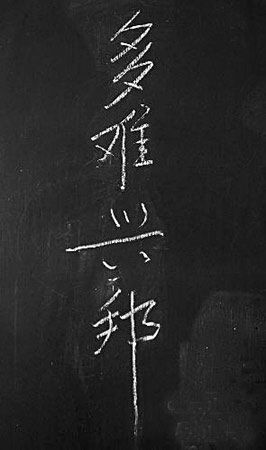

重建家园,海子

在水上 放弃智慧

停止仰望长空

为了生存你要流下屈辱的泪水

来浇灌家乡平静的果园生存无须洞察

大地自己呈现

用幸福也用痛苦

来重建家乡的屋顶放弃沉思和智慧

如果不能带来麦粒

请对诚实的大地

保持缄默 和你那幽暗的本性风吹炊烟

果园就在我的身旁静静叫喊

“双手劳动

慰籍心灵”

连日来,最为惊耸的词汇莫过于“垮塌”了,学校垮塌、医院垮塌、民房垮塌...瓦砾下的孩童啊,病患,平民...

灾难会让人们主动地伸出手,伸出手援助,伸出手求助,让我们手拉手,四川以内的,四川以外的...只要心没有垮塌,相信灾难过后是重生...

现在需要的是伸出我们的那双手!