六 29

科学的知识重在理解,社会的道理重在习惯。而善于动脑思考还是博闻强记往往是学生选择文理的重要依据。很多时候学生背诵了一些并不理解的东西,很快也就会忘记,如同不曾发生过,如学生时代背诵的那些“青少年修养”的一些条文。也会发现,很多学生当时理解了的一些道理,但长时间不去践行,又会恢复到了以前的状态了。

文科注重记忆,理科看重理解,但仅仅是单方面的记忆没有理解,或是单方面的理解没有记忆住,都不能算是教育上的成功。教师的工作应该让学生逐渐理解道理的同时,并把它们演化成自己的习惯。

有时我们看到一些过分强调学生记忆的训练,所谓的应试,这显然不是正确的。而也有的过分强调理解和表层的参与,如果没有前者的强化,这些理解了的东西会很快退化到原来的状态的。作为学生来讲,不应该盲目的去记忆,应该理解的基础上记忆,也不应该仅仅满足于自己的理解,同样还要刻意去强化,把理解的道理强化成习惯。

应试教育最大的成功是强化到养成习惯,而素质教育最大的悲哀莫过于仅仅是满足于一时的理解,而忽略了,明白正确道理的过程是为了结出养成好的习惯的果实。

六 26

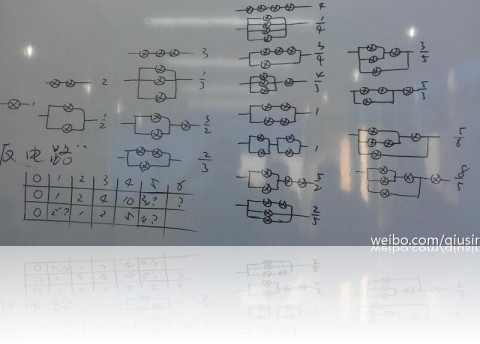

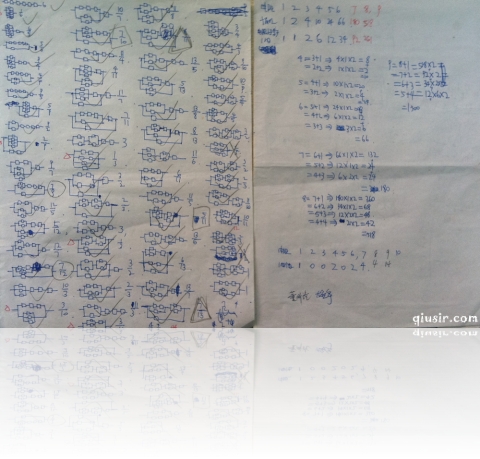

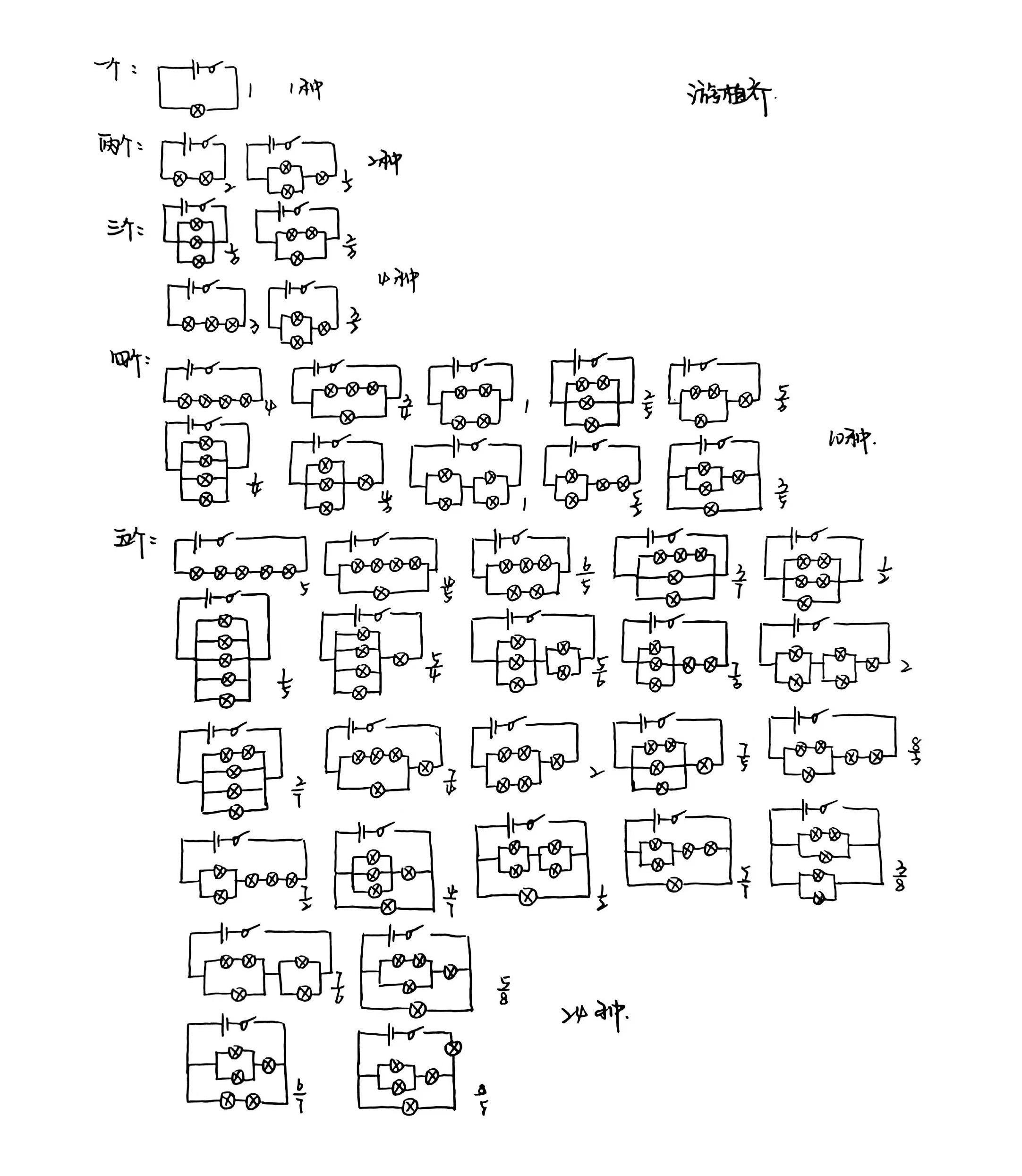

一直以来好奇于电路图个数的一个命题:完全相同的N个灯泡,让他们都发光,不考虑灯泡的顺序,这样的电路图的个数规律是?(屏蔽掉电桥的情况)

一个电灯无非就一种可能了,两个电灯对应串并联两个图,三个电灯发光的电路对应串联、并联和两个混联共四个,四个电灯对应的多了一些,十个...

某日在进行简单电阻计算过程中,无意间发现了“反电路”的规律(借鉴语文中的反义词,电路的串联并联互反...),就是说把一个电路中的并联变成串联,串联变成并联,对于互为反电路的两个电路图中,每个电阻为一的话,两电路等效电阻互为倒数。这个证明起来并不麻烦。

这样的一个技巧在研究电路图数目上还是很方便的,比如我们尝试画出一些,就能通过反电路去镜像出另外一部分...

对于五个电阻的电路图数目的核准,数年前曾和少年班的几个小盆友就是通过这样的策略一起画出了二十四个图...工作量不小啊:)六个的呢?

数目对应关系是,1-1、2-2、3-4、4-10、5-24、6-?、7-?...不知道你能否找出其中的数学规律。

龙宣宇、董昕潼两位同学进行了一些探索,项思陶同学给出了这个地址:http://oeis.org/A000669

f(3)=2

f(4)=5

f(5)=12

f(6)=33

f(7)=90

f(8)=261

f(9)=766

f(10)=2312

f(11)=7068

f(12)=21965

f(13)=68954

f(14)=218751

f(15)=699534

f(16)=2253676

f(17)=7305788

... ...

此类问题称为平行的串并联网络比较好,那要是有电桥的情况呢,如果电阻不一样呢...

PS.李jicheng同学用小括号代表串联,中括号代表并联...方便反电路~

update20230117

六 25

从明天起,告别昨天的穷苦,挣脱今日的束缚。

从明天起,我要过奢侈的生活...

从明天起,抹掉钟表上所有的刻度,天空的表盘上只留太阳的时针。

从明天起,只呼吸清新,只居于广阔。以云作伞,用水作镜。树木注目,河风拂扇。

从明天起,不再羡慕那玉石的手镯,而是铺满翡翠的地砖。

从明天起,不再向往指上的闪耀,而是让草尖上都挂满...

从明天起,起居喧嚣和宁静的隔离,脚踏黑白分界,行走于光影之间。

从明天起,熄掉所有的灯,不再只用疲劳的双眼看那蝇头小字,而让每一个细胞去阅读自然。

从明天起,雇一群人,让他们散步、让他们垂钓、让他们野炊...

从明天起,我要过奢侈的生活,守着一群人的孤单,享受一个人的狂欢。

六 22

昨日东北育才学校“超常教育实验班”招生考试,计划招生人数20左右,而报名的有2000多人。尽管报名免费,而大雨天的从四面涌来的人群,也足见“常态”人群的“超常”情节...对于考试题目,偶比较喜欢第一道小题目,(七)步之才+(一)举成名=(八)面威风。网上检索还不少呢,有空也编点成语的乘除法运算。

(一)见钟情+(一)往情深=(两)全齐美 (三)生有幸+(一)呼百应=(四)海升平

(十)全十美-(一)发千钧=(九)霄云外 (八)方呼应-(一)网打尽=(七)零八落

之前从事十余年的超常教育,阅“超常儿童”众多,而印象中的神童极少,往往是几年一个。时下补习风盛行,所谓天才的几无幸存。超常教育与其说是超常学生的教育,不如说是学习的超常模式探索。而期间的困惑不在学科知识的传授和拓展,而是儿童情感的培养...哎,就当不在情感的关键期吧。

说到情感,让我想起前些天高考助考的一件小事,下午的考试,战鸽同学特意很早就来到考场,给助考的老师每人拿来一瓶水,一上午姥师们可是干站着来着...自己面临人生关键时刻还能想到别人,一瓶水本没有什么,但喝过后,甜甜的,暖暖的…

这几天高三同学忙着报志愿,长颈鹿跑来说她的第一志愿选择去北京师大读法学,尽管是破了我课代表最差也上浙江大学的纪录,哈哈,这也是我的第一个校友学生呢。选择法学的原因估计是妈妈是法学教授故,据说选北师大还有“年轻父亲”的一丁点的影响呢。不少学生来咨询志愿的事,比如问经济专业和金融专业有何不同?晕,“知之为知之,不知google之。”谷歌最近很倒霉,秀才被兵陷害?同情之。

还有学生问询医科和经济的优劣,觉得当医生和当姥师很像,有大责任,没小时间。不过算是个养老的行当。而对于经济,如前几年的计算机热一样,当前最为热门的专业,毕业后或许就是最难就业的冷门了。我接触的理科好的还是推荐本科从数学、物理等基础学科切入。

有一个学生很有意思,平行志愿是北师大、华东师大和东北师大,后面是首师大、上海师大…或如一个学生的说法,妈妈让他学师范,说姥师补课很挣钱。哈哈,看来补课对于提高师范生质量有好处的。还是选好专业才行,数学,英文的好一些,不过最为不幸的是当你毕业后姥师的职业已经很规范了,教师的职业又回到了老九。

对于志愿,我还是建议选择一个喜欢的专业、选择一座喜欢的城市、选择一所喜欢的大学…“女怕嫁错郎,男怕入错行。”而一座城市就是一所大学了。至于大学,只是这座城市的一个角落。

六 19

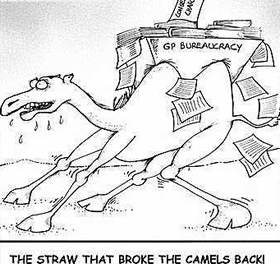

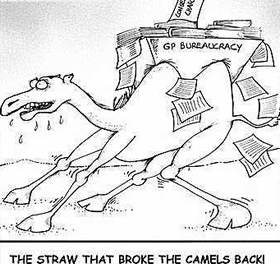

说到稻草,英文中有句谚语,"The straw that broke the camel's back。"最初的说法是"As the last straw breaks the laden camel's back。"也就是我们常说的"压挎骆驼背的最后一根稻草"。这源于一则寓言,说一个商人让他的骆驼驮了很重的货物,还和同伴炫耀自己的骆驼多能干。同伴提醒骆驼的负重已到了极限,商人不以为然,于是同伴捡起一根稻草往骆驼背上轻轻一放,这匹"能干"的骆驼轰然倒下。

社会学上有个“稻草原理”。说往一匹健壮的马身上放一根稻草,马毫无反应,再添一根稻草马还是没有感觉…一直往马身上加稻草,当最后一根稻草轻轻落到了马身上,健壮的马竟不堪重负摊倒在地。类似的,生物学中也有个什么“蚂蚁效应”,说一群蚂蚁选择了一棵大树安家,它们辛苦劳作,挪移一粒粒沙土,咬去一点点树皮...一天,一阵微风吹来,百年大树轰然倒塌。

这还让我想起以前提到的“谷堆论证”和“秃顶论证”。一颗谷粒不能形成谷堆,再加一颗也不能形成谷堆,如果每次都加一颗谷粒,而每增加的一颗又都不能形成谷堆,那么怎么形成谷堆的呢?掉一根头发不能成为一个秃顶,再掉一根也不能成为秃顶,那么如果每次掉一根,而掉的每根又不能形成一个秃顶,那么何以形成秃顶呢?

单独看一根稻草的分量很轻,但“迭代”后的稻草分量就很重了,这如分形中皇冠是如何炼成的那样,是量变到质变的道理。而能被稻草压跨的也不仅仅是骆驼、驴和马,生活中我们也难免成为那不懂拒绝,也不懂节制的骆驼,我们也犯看起来只是添加一根稻草的无足轻重,实则是添加了那致命稻草的错误。时下的学生何尝不是负重的骆驼,而家长和老师还在轮番添加稻草,也不知道谁能更有幸轮到那最后一根。骆驼的倒下,被谴责的也不该仅仅是那最后的稻草。

有致命的稻草,自然也有救命的稻草,溺水的人抓住一根稻草都觉得能“救命”。传一次海难中就一个人存活了下来,原来他一直觉得自己眼前有一根稻草,一直想去抓到它。也许看见的所谓稻草是幻觉,但就是凭着这点希望,他一直在海上漂,直到获救。这是救命稻草的典故。

面对负重到极限的骆驼,我们不是添加最后一根稻草,而是从骆驼背上一根的一根的拿下稻草,那丁点亮光或许就能救了绝望了的骆驼。一根微不足道的稻草也就成了救命的稻草。对于不稳定系统,小小的稻草就成了决定性的因素,这样看来最后一根稻草的分量很重。高三最后的阶段,这种认识尤为强烈。而能给于绝境中的人以稻草的幻觉,谎言反而成了善意,还能救命。