三 30

某日某生让我看TA的胸牌...经提示才发现,TA把饮料瓶上的“QS”质量安全的标志剪下来贴在上面了,并解释说这是QiuSir学生的标识...哈哈,这个创意最初该是所向同学想到的...[?]”

“QS是食品质量安全(Quality Safety)的英文缩写,带有QS标志的产品说明此产品经过强制性的检验合格,准许进入市场销售...”没想到这个由两个字母组合的标识在设计上还很几何呢,要是生产厂商对待自身产品也如此用心和精准该多好呀。唉,可以用“QS”代表qiusir,可是偶的教学质量要是真的等同时下食品的质量安全,该是何等的悲哀...

常言道“不听老人言,吃亏在眼前。”然而人们对很多事物的见识和年龄并无太大的关系。就当建议者年龄甚至地位等都相仿,那我们又该如何去分辨和取舍呢?

这里就一个小的例子说开:比如眼下你的篮球水平还比较差...球场上Y某会经常提醒多传球不要投篮,而Q某会建议基本只传球的你抓住机会也投篮...那球场上的你到底应该听从谁的建议呢?抛开建议的分歧,我们分析一下建议者的不同。

一般来说Q某篮球水平高,或许他更体会到只有多练习才能提高,而更重要的是他也能掌控球场上的胜负...而反观Y某,他篮球的水平基本上也算一般,也更在意比赛结果。Y某往往是因为他觉得自己也投不进,所以要求你也不要投...通过这样的一个例子,你会更容易理解威尔史密斯对儿子说的那句[?]

People can't do something by themselves; they wanna tell you you can not do it.

当人们做不到一些事情的时候,他们就会对你说你也同样不能。

也想起了那条英国谚语,“经验不是发生在某人身上的事,经验是这个人对他身上发生事情的理解。[?]”建议不过是建议者自己对某件事的体会,而且每个建议者还有立场上的差异,不过当你了解了建议的背景就不难选择了。

三 29

工作时间久了你会发现,有的人是因为能力强而失去工作,相反有的人却是因为能力弱而落得一个安稳。一直以为社会的法则也如达尔文“优胜劣汰”的自然法则,想来事物是辩证的,比如格雷欣早就上书女王“劣币逐良币”…

所谓“劣币逐良币”(Bad money drives out good)又称“格雷欣法则”(Gresham's Law),作为财政大臣的格雷欣曾上书英女王,“劣币与良币无法同时流通,因为劣币最后将把良币逐出陛下的领土。”关于起源的说法比较多,比如天文学家哥白尼早先也提到劣币驱逐良币的定律。通俗点的解释:

在铸币时代,当那些低于法定重量或者成色的铸币—劣币进入流通领域之后,人们在使用中往往会选择劣币,将那些足值货币—良币收藏起来,久而久之良币就会退出市场,导致了市场上流通的只有劣币。

即便是纸币的时代,人们也是更愿意花出去旧币而保留新的。

“劣币逐良币”不仅是一个经济学定律,也启发我们思考一些社会问题。从山寨横行等经济现象到贪腐泛滥的社会问题,甚至具体到班风问题...如卡尔维诺所言:在一个人人都偷窃的国家里,唯一不去偷窃的人就会成为众矢之的,成为被攻击的目标。因为在白羊群中出现了一只黑羊,这只黑羊就是“另类”,一定会被驱逐出去。

美国一位副总统曾引用“格雷欣法则”批评新闻媒体:“热衷传播坏消息,让坏消息把好消息排挤出去;不合理的比合理的更受大家欢迎...”时下不也是非主流的成了主流...在所谓民主的网络民意表达中,在某种程度上也有“劣币逐良币”,不过很多人还当自己就是那只黑羊呢。

三 26

教育信息化的初期,原本服务教育的媒体显然是被技术篡了权,而那些日新月异的教育理念也无意间成了技术产品的代言。越来越丰富的色彩,越来越清晰的视频,从二维到三维,从静态到动态...教育“多”媒体的多完全成了技术手段的聚合。而信息技术的不断突破也为我们编织了近乎完美的教育幻象...自己曾一度醉心于“多”媒体潮流的追逐...

和梦想相比,现实总是残酷的。伴随长时间的教学实践,我们不得不承认和电脑相比,时下的课堂更需要粉笔和黑板;和网络的海量信息相比,时下的师生更需要那几本教科书的引领。学生在广博之前需要的是某一点的深入过程,是简单和朴素的长久相伴...

时下中学的多媒体设备并没有广泛被采用,不在于其功能不多,也不完全是操作繁琐的技术因素,关键还是教学效果的问题。丰富的色彩和多维动态的模拟更多是和思维的对比,至于其对学生思维的启发并没有什么明显的优势,况且思维的过早饱和或是超越思维的呈现或许会有一种抑制的后遗症呢。教育的媒体不在于呈现多少,而在于对受教育者的启发多少。

真正好的教育多媒体一定是通过简单引发复杂,即便是黑白却能点亮炫彩,即便是平面也能描绘立体,即便是静止却也暗藏动态...好的教育媒体往往是通过形象了的抽象引发了具体的细节思考,并总能通过受教育者实现自我局限的突破...真正的教育“多”媒体的多不应该是教育者呈现手段的多,而是受教育者收获方式的多,多媒体的多是教育的结果而不是条件和手段。

三 25

又到了没课的一天,又一大早接到电话,又空着肚子去听课...问题是并无内心的抱怨:)

今天听的推门课是高三周老师的试卷“讲析”,之所以弃用“讲评”的字样,是因为对毕业年级的学生来说,和课堂上的评价相比,更重要的是提供物理过程的各种可能的解析。这里梳理了一下课后的交流体会...

一、高三的试卷讲析,无论是时间还是必要性上都不允许通篇全讲,关键是要选择典型的题目,选题的出发点可以着落在精巧细致上,也可以着落在繁难的大题上。周老师这堂课倾向于前者。(邢校要求尽量回避一些擦边的、超纲的,至于歧义或自相矛盾的更应该远离。)

二、周老师台风稳重,治学严谨,俨然年轻的老教师风范。教学中精致的板书图示即便静态也给人以动的想象,无需话语也能在思维中和学生对话。传统技能精细到一定程度就会突破自身的局限。最近常发些物理过程分析的静态图片,也是源于我对静态隐含动态的新体会。

三、课堂氛围的问题,要让学生明明白应试的逻辑是“100-1=0”[?],要调动好两头的学生。老师是凭经验来教授,而高三的学生也是经验丰富,我们强调活跃的氛围无非是让更多的老师和更多的学生建立多维度动态的沟通的机会。风趣和严谨是风格的问题,关键是能否解放学生禁锢的思维。有学生回答问题的音量让人以为是低碳的环保主义者呢。

四、讲解的过程可以是老师读题,明确情景,也可以学生自行阅读然后分享,在明确关键词的环节之上是,读题要尽量体会出题者的意图。答题过程中实际上是和出题的斗智斗勇的过程,能够看出出题的意图,该是最好的答题状态。(邢校举例说乒乓球,接球过程中要有个旋转的预判。)而明确一些固定的模式有助于问题解决的效率,比如电流不能突变,比如速度不能突变,但力可以突变...

五、对于典型的题目要有个举一反三的过程。可以向更复杂或是更简单两个方向拓展。可以从5到4、3、2、1,也可以从1到2、3、4、5...这里还有个关联的问题,关联以前题目的能力。年经的老师多勤奋可以弥补经验的不足的遗憾。

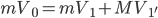

六、思维过程的调整。高一高二强调认知过程,高三强调应试实效。低年级的教学我们更强调所谓能力至上。而从应试策略来讲,没有什么比固定的套路来得实在。比如关联体的题目,高一是注重常理的认知过程,研究对象从单个物体到另一个物体,最后整体考虑,而从应试的角度看,可以考虑先整体判断,再根据问题挑选研究对象。

七、基本的解题过程和常规的要求。选择题目,除了问题本身的思考,也要从选项中寻找突破口,对比选项,分辨选项,这样可以减少思维量;实验题,基本方法,绘图的要求,有效数字等;计算题公式的运用,书写规范等的注意事项。周老师这一点尤为突出,而她教的学生成绩突出也证明这样要求的必要性。高三后期复习的主体不是攻坚,而是要不厌其“凡”。

无课日算是成了听课日,临近中午又听了一堂高一的课...忽然发现和上课相比,评课是一件最简单不过的事情,这也让我想起了以前写的云的文化[?],对云朵的评价看心情和大的环境,而对课的评价要看评课老师个人的风格和评价的出发点了。