在学年印发给高三学生的《2011考前冲刺方略》中看到这篇小文,读下来觉得对考生很实用...文中提到“一个失败的过来人”完全是自谦的说法,况且我认为这是真正意义成功的必经之路。这些年来,在我所有认识的学生中,治远是最有实力获得什么省状元的,即便是高三最后忙于出国出书等事务,高考也取得非常高的成绩,而所谓失败也只是语文一科的超级失常...

赵治远

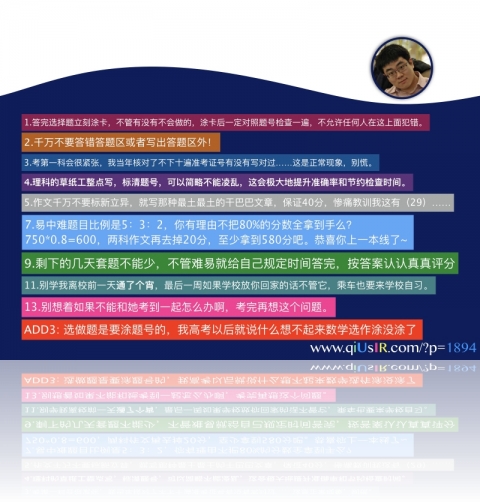

马上就要高考了,作为一个过来人(虽然是一个失败的过来人……),还是要在考试前提醒大家几句:

1.答完选择题立刻涂卡,不管有没有不会做的,涂卡后一定对照题号检查一遍,不允许任何人在这上面犯错。对于那种下列选项中正确/不正确/错误的题目(尤其是物理),务必要在每个选项后打上对号或者错号,四个选项都判断完了回头把题目中那关键词圈出来,把选项写上,万无一失。英语要是不做听力,前20题可以都涂B或者千万记得空下来!!!

2.千万不要答错答题区或者写出答题区外!!!

3.考第一科会很紧张,我当年核对了不下十遍准考证号有没有写对过……这是正常现象,别慌。如果卷子出错了,认真听老师改,我们那年就出错了一道题。

4.理科的草纸工整点写,标清题号,可以简略不能凌乱,这会极大地提升准确率和节约检查时间。

5.作文千万不要标新立异,就写那种最土最土的干巴巴文章,保证40分,如果需要惨痛教训,我这有……

6.语文/文综/英语作文字迹务必工整,词汇量大的同学不要在高考的卷子上炫耀,评卷子的研究生可能不认识这个词……

Continue reading »

美国人Dan McLaughlin正尝试通过10000小时重新定义人生的故事让很多人感动,而所谓“Dan计划”最初让我想到DNA,那就姑且就叫他“DAN计划”吧。

Dan计划:重新定义人生的10000个小时(以下via:阮一峰的网络日志)

一、

1985年,芝加哥大学的Benjamin Bloom教授,出版了一本重要著作《如何培养天才》(Developing Talent in Young People)。他研究的是,如何在青少年中发现未来的天才?

他调查了120个各行各业的精英人物,包括音乐家、科学家、艺术家、工程师,却得到了一个有点令人尴尬的结论:天才无法在青少年时期发现。你找不到任何一个普遍适用的指标,暗示这个孩子将来会成才。智商IQ测试与将来的成就,根本就没有相关性。

但是,有一个变量除外。它与个人成就的大小,呈现强烈的正相关关系。Benjamin Bloom教授发现,所有被调查的精英人物,无一不是投入大量时间,刻苦练习。成就越大的人,似乎越勤奋,钻研业务的时间也越长。

他最后的观点就是:天才不是天生的,而是后天训练出来的。

二、

这个观点引起了很大反响,很多学者跟进,从事后续研究。如果爱因斯坦不是天生的,那么我们能够训练出更多的爱因斯坦吗?1993年,迈阿密大学的Anders Ericsson教授,来到柏林音乐学院(Berlin Academy of Music),将那里的学生分成三组:普通的学生、优秀的学生、卓越的学生。他想了解,最好的音乐家有什么共同点?

结果,唯一发现的共同点,还是练习时间的长短。普通的学生,练习弹琴的时间,总计在4000小时左右;优秀的学生,大约在8000小时左右;卓越的学生,没有一个人低于10000小时。他将这个发现写成论文发表,题目叫做《有目的的训练在专业人才培养中的作用》(The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance),网上可以下载到。

三、

2008年,畅销书作家Malcolm Gladwell,将这篇论文写进了他的新书《异类:成功人士的故事》(Outliers: The Story of Success)。他概念化了原始论文的结论,宣称存在一个"10000小时规则"(10000 hour rule),即成功至少需要10000个小时的投入。

走红之前,甲壳虫乐队在酒吧中演出过10000个小时。

创立微软公司之前,比尔·盖茨编程超过10000个小时。

画家毕加索、音乐家莫扎特、篮球运动员乔丹,都有超过10000小时的训练。

......

这本书出版后,成为《纽约时报》畅销书排行榜的第一名。

四、

2009年,一位名叫Dan McLaughlin的人,读到了这本书。他是一位商业摄影师,但是对自己的工作,越来越没有兴趣。他想要改变人生。这本书启发了他。30岁生日的那一天,2009年6月27日,Dan 决定辞职,开始为变成一个职业高尔夫球手而努力。在此之前,他几乎没有打过高尔夫球,甚至对这项运动都没有太大兴趣。他的计划是,辞职以后,每天练习6个小时,一周练习6天,坚持6年,总计超过10000个小时,然后成为职业选手。

他把这称为"Dan计划"。

五、

所有人都觉得,这个想法太疯狂了。Dan的父亲和姐姐,都认为不可能成功。但是,Dan不理会。为了保证想法能付诸实施,他积攒了10万美元,并且把房子出租出去,以便获得稳定的租金收入。2010年4月15日,他开始日复一日地练习,每个小时都做好记录。

一个普通人,能不能放弃现在的人生,重新开始另一种人生?Dan就在做这样一个试验,一个从未有人做过的试验。

在这样的年龄(30岁),没有任何基础,从零开始练习,坚持6年,一开始就做好详细的统计,并且按照科学的方法不断调整,最终成为一个职业选手。

他能成功吗?

六、

Dan很清楚自己在做什么。他说:

"99%的可能性,我不会成功。但是,这没关系。我的真正目的,是想看看如果不断投入时间,一个普通人可以走多远。"

"如果我能变成一个职业高尔夫球手,对于许多普通人来说,他们的人生道路就会多出许多选择。这个试验的结果,并不在于我个人的成败。而是让人们看到,人生有更多的可能。"

"如果我真的在某项事业上投入10000个小时,我就已经成功了。"

"我在测试人类的潜力。"

他想证明"10000小时规则"背后的思想:真正决定一个人成就的,不是天分,也不是运气,而是严格的自律和高强度的付出。

成功的秘密,根本不是秘密,那就是不停地做。如果你真的努力了,你会发现自己比想象的要优秀得多。

七、

Dan建立了个人网站theDanPlan.com,每天更新。

截止今天(2011年5月6日),他已经练习1485个小时,还剩下8515个小时。

他正在用自己的行动验证:即使一个普通的灵魂,只要勇于追求和拼搏,也可以走得很远很远。

@kei:我记得这类天才训练书籍中,除了时间10000小时,还有两点必不可少:始终处于学习区的刻意练习,不断的反馈。

@loresun:进化:1、先是做简单的事2、学会准确无误地做简单的事3、在简单任务的结果上添加新的活动层级4、不要改变简单事物5、让新层级和简单层级一样准确无误地工作6、重复以上步骤,无限类推(Via:Kavin Kelly《失控》)

@qiusir:把这10000小时当成成功的一部分,成功才有机会,成功也才有意义。

@qiusir:关于卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现质子和学生查德威克用α粒子轰击铍原子核发现中子的核反应方程,曹哥自有记忆妙招:所谓“鸡蛋皮”者“击氮铍”,此师徒二人一个“鸡蛋”一个“鸡皮”,还都是诺奖获得者。

@qiusir:原来一年前就已颓老,青年的奋发成了清明的追悼,五四合并了六一,也只有盼着重阳了。

@qiusir:我的荣耀深埋在谦卑的心底,我的脆弱沾在幸福的脸上。

@qiusir:错过了两次机会还能得诺奖的也只有约里奥·居里夫妇了。最先发现新的中性射线却没有意识到是中子,被查德威克抢了先;最先发现正电子的轨迹却被安德森捡了漏。估计上帝是急了,干脆给了个根本不能忽略稳定的人工放射性现象,小居里夫妇也总算没再大意。说人家居里家的门槛高,连上帝送礼都得送三回呢。

@qiusir:户外的绿柳透着春天的气息,超市促销的蚊香则散发着胜夏的味道。

@qiusir:笔的书写和计算带来的乐趣有别于笔的拆卸和组装的好奇。

@qiusir:和学生提及志愿的事,多表示师范绝不考虑。我还颇自信地问,“当老师不挺好的吗?”学生回答的倒也肯定,“不,快乐也都是表面的。”唉,想想那“长大后我就成了你”的歌词真是惭愧,难道再发展下去会是“长大后我就杀了你”?

@qiusir:“上辈子杀猪,这辈子教书;上辈子杀了人,这辈子教语文。”

@qiusir:黄昏,公园,小桥上跑下一男孩:“爸爸,青蛙叫呢。”“傻孩子,哪有什么青蛙,都是癞蛤蟆。”“爸爸,水里有鱼。”“哪有鱼呀,肯定是癞蛤蟆。”这刚被我怀念的蛙声一片,这刚被我感慨的清澈山泉,顿时嘈杂和浑浊...

@qiusir:这溜达鸡吃的,怎么有鸡头没大腿呢?腿溜达没了?店小二...

@qiusir:有高三学生模考成绩不理想,回家那狗撒气,一觉醒来心情大好,见狗围其左右如故,又感慨起狗之度量。常听家长抱怨考生之焦躁,在想家有考生的家庭是不是考虑养条狗呢?可孩子妈妈说那狗眼睛上火了...

@qiusir:大凡避开教师的权益而渲染学生民主的,大凡无视教师的主体而只欣赏学生表演的,都会让人怀疑他从教的身份和目的。

@qiusir:伽利略:他失明了,因为在自然界已经没有剩下什么他没有看见过的东西了; 开普勒:我曾测量天空,现在测量幽冥.灵魂飞向天国,肉体安息土中;牛顿:道法自然,久藏玄冥.天降牛顿,万物生明;富兰克林:从苍天处取得闪电,从暴君处取得民权;海森堡:He lies somewhere here. 他躺在这儿,却在那儿...看看大牛的墓志铭。

@qiusir:詹宏志谈教育:我们从小就被送入一个专事改造的机构,大部分人学到的是对学习感到厌倦;现在的教育系统帮你把答案都找好了,而不是给找答案的勇气和能力;这个系统太重视知识数量的累积,而不重视得到知识、处理知识的方法;教育的目的是什么?是要自己思考找出力量来,还是要被死去的灵魂影响?

@qiusir:世人都说金子好,可金子也会有成了马桶盖子,金子也有见不得光,而当真被显摆出来的时候,除了是为罪恶背负,就得给长草的烂泥当陪衬...唉,金子难当。

@qiusir:中午吃饭,小彭老师抱怨批改几何大题很费劲,不少学生不会也密密麻麻乱写一通。他说同样承办过一次美国的数学竞赛,题目明确告知不写得三分之一的分数,但答错了也就没分了。如果说在这细节上看出对诚信的呵护,那我们奉行的得分点策略简直就是在鼓励投机。

@qiusir:轻核聚变比重核裂变的比结合能变化更大,也就具有了更高的产能效率,而正反物质湮灭会让所有质量都转变为能量,效能自然远超轻核聚变了。早在1995年科学家发现了最简单的反物质原子——一个反质子加上一个正电子构成的反氢原子,直到现在科学家才找到了反氦-4,下一个更重的反物质该是反锂-6...

@qiusir:不是中国电影不行,是我们不行。不是中国足球不行,不是中国教育不行…

@qiusir:当没个性成了学生的最大个性,涛哥清华百年讲话中“望学生保持个性”意味深长啊。纵观世界各国,我还是认为北韩最具个性:)

@qiusir:人家高三冲刺呢,W博、F硕、M成、S路和L鹄却跑到丽江游玩去了,还从四方街寄来明信片,让人眼热。其实我最喜欢的还是那木府旁“天雨流芳”的牌坊。

@qiusir:http://t.qq.com/qiusir

为应付某地日报指定稿件,突击...

1.参照高考考纲和考试说明研读教材

考试大纲及其说明是高考命题的依据,而教材则是高考命题的基础。在高考备考的最后阶段,和刻意钻研偏题、难题相比,考生更应该在考试大纲和考试说明的指导下研读教材。但重视教材并不是简单的一本一本一片一片去翻阅,而是解答练习题中疑惑的同时,也顺带巩固一下核心知识和热点问题,比如万有引力的发现、探究动能定理的实验、测电源电动势和内阻等,以及一些基本的物理学史、基本公式等。

2.关注非重点知识,查缺补漏

虽然和对基本原理和基本规律的要求不同,但非重点的知识训练的机会很少,临考前反而要重视一下。比如离心现象、示波管、回旋加速器、涡流、传感器等。在高考备考的最后阶段,最好还是通过练习题找出自己在知识理解上的疏漏,并追溯到教材,强化认知和理解。

3.强化套题的仿真训练

最后阶段,准备好近几年的高考试卷,或者是一些质量比较高的模拟套题,集中自我适应性练习。先是分题型训练,再整套练习。掌握不同题型的答题技巧,尝试调整考试心理状态、调整答题的节奏同时,也明确一下答题的顺序、审题注意事项和书写步骤等细节,此外还能很好地考验自己所学的知识的理解和应变能力。

4.对于高考试卷要有总体的把握

高考题目千变万化,但变化中也总有不变的常规,尽量心中有数。比如选择题目的八道题目所涉及的知识点,无非是物理学史、运动学(图像)、动力学、万有引力、静电场、动能定理、交流电、电路和电磁感应等。而实验题目的两道一般是一道力学实验,一道电学实验。至于打点计时器、滑动变阻器等则是必须认真准备的内容。就计算题而言,两道题目也是一道力学为主,一道电磁学为主的,前面的重视计算能力的考察,压轴题目则要在理解题意上多下功夫。至于选修的部分,一般难度不大,关注好考纲范围内的知识点的理解就可以了。

5.细节决定成败

考试中根本不会的题目得不到分数并不可惜,也不会在同级别的竞争中表现出劣势。而真正的差距都是在审题、书写表达的细节上的差距所带来的。作为重点学校的老师,也经常遇到学生错过很多次的题目也会再错的情况,这就需要考生对待一些常规的问题,比如题干中是水平还是竖直?是粗糙还是光滑?是匀速还是加速?是重力的功还是克服重力的功等等,细节上的“不厌其凡”,主动自我梳理才能减少失误。

高考都是把对能力的考查放到首要位置的,关键还是看你平日所学的知识是否真正理解。如果能够熟练运用一些如动能增量对应合外力的功、机械能增量对应重力以外力的功等定理合间接结论,对于解决选择、实验类不需要呈现过程的题目,能赢得的不仅仅是分数,更是获得更多分数的机会。高考应试的过程也离不开恰当的定位,对于选择题目和计算题目中都会有较难的,而过多的纠缠必然会影响整体的答题进度,也就影响到整体的分数。

最后就是平心静气地等待了,抱定失败了也要八面威风的勇气迎接吧。