Time, Space and Things 《时间、空间和万物》 B.K.Ridley 李泳 译 湖南科学技术出版社

@qiusir:为什么大多数人都在努力寻求自己的讲台,而不是去努力做一个优秀的听众好去好好经营自己的小花园。更多人愿意去传授园艺技术,即便是自己的花园里杂草丛生也在所不惜。当然更多的是那些只是个修剪草坪的堂而皇之的大谈园艺,匹配的是那些众多的只有杂草的听众......

总序

哪怕是在其他方面倒退的时候,科学区而总是进步着,即使是缓慢而艰难地进步,这表明,自然科学活动中包含着人类的最进步的因素。

科学教育,特别是自然科学的教育,是提高人们素质的重要因素,是现代教育的一个核心。科学教育不仅使人获得生活和工作所需的知识和技能,更重要的是使人获得科学思想、科学精神、科学态度以及科学方法的熏陶和培养,使人获得非生物本能的智慧,获得非与生俱来的灵魂。可以这样说,没有科学的“教育”,只是培养信仰,而不是教育。没有受过科学教育的人,只能称为受过训练,而非受过教育。

正是这个意义上,科学堪称为使人进化为现代人的“第一推动”。

中国的科学先贤们代代相传,不遗余力地为中国的进步献身于科学启蒙运动,以图完成国人的强国梦。然而应该说,这个目标远未达到。今日的中国需要新的科学启蒙,需要现代科学教育。

在一定的范围内,或某些特定时候,人们只是承认“科学是有用的”,只停留在对科学所带了的后果的接受和承认,而不是对科学的原动力、科学的精神的接受和承认。

@qiusir:这本书出版的时候,大概是我出生的时候,这本书的第三版出版的时候,大概是我上大学的时候,这本书翻译引进的时候,大概是我现在的学生们出生的时候,第一次买的时候大概刚工作,再次读完的时候,我对之前的自己有了新的认识...

第一版序

物理学有许多绝妙而稀奇的思想,却总被关在狭小的盒子里,只有握着钥匙的一小伙人才可能走近它们,那不是太可惜了吗?

“科学真是迷人,根据零星的事实,增添一点猜想,就能赢得那么多的收获。”

一 万物

诗人的眼睛那神奇狂放的一转,从天上看到地下,从地上转回天上;幻想生成的

未知的事物,在诗人的笔底

显出了模样,空空如也的它们

也获得了名字和地方

物理学讲的是宇宙间的简单事物,它把复杂的生命体和活体留给生物学,也求之不得地将原子间数不清的相互作用方式留给化学去探索。

一个物体要与周围区别开来,总会裹张皮的。既然这样,我们来想象一样无限坚硬、完全光滑、绝对没有结构的东西,让曲面理想地消失。然后,我们用一种无比坚硬的理想弹性材料来做一个绝对均匀的台球。我们将那材料叫做乌托子(utopium)

波尔讲的原子模型,基本上就是带电的乌托子构成。

乌托子台球是物理学概念,来自真实的台球,不过将一些真实的性质外推到了理性的尽头,理想与现实的表现只是程度不同,没有类的差别。

点粒子就是数学概念,因为它与真实粒子不是同一类型的---它没有大小。

纵波(疏密波)可以穿过真空外的任何事物,而横波(剪切波)只能在固体中传播。

地球液核最显著的证据就是在那里没有探测到横波,而只有压缩波。

连续的机械波,不可分割的粒子,是经典物理学中宏观物质的两样绝妙表现,那么简单、那么诱人,却又那么不同。

二 奇事

磁不过是电的表现。为了认识电磁行为,我们只考虑电和电的运动就够了。

完全电离的气体中,电子和离子是两个基本成分,这样构成的物质被称为第四态,等离子体。最熟悉的等离子体是太阳。质子和电子沸腾地混合在一起。

泡利不相容原理:同一空间区域里不可能存在两个性质完全相同的电子。

“更基本”粒子的存在,是盖尔曼在1964年提出的。

@qiusir:当人的智慧发展的速度快于宇宙的膨胀的速度...不,人是宇宙的一部分,人对自己永远是个谜。

三 空间

米,曾经被定义为经过巴黎的那条经线从赤道到北极点的千万分之一 ...(巴黎北纬48°,当年让给了格林威治?)

...(巴黎北纬48°,当年让给了格林威治?)

1983年,国际计量大会通过了米的新定义:真空中光传播一秒的299792458分之一

@qiusir:要是文科生能懂物理,会有多么美妙的解释呢...

四 时间

To choose time is to save time. Francis Bacon: Of Discourse(选择时间就是挽救时间。)

Angstron, Anders Jonas 瑞典物理学家和天文学家,是光谱学的开拓者。断言太阳中存在氢。

五 运动

The spirit of the time shall teach me speed.

对物理学来说,纯静态的事物在概念上其实是没有多大意义的。我们主要关心变化。(变化有着更多的内涵,比如速度的变化的加速度对应力,比如电荷运动的变化对应电磁波...)

我们搜熟悉的时间和空间不过是我们自己感觉基本实在的一种方式,我们习惯称它为四维时空连续统。每一个观察者都会“看见”时空以一种特别的方式分裂成一维时间和三维空间。

一个均匀的速度总是与另一个平等的。如果不是那样,就会存在一族绝对的匀速运动,一个特例就是绝对静止的参照系。(这段理解的不好)

那些常出现在我们宇宙模型中的非匀速运动,可以分为四类。

第一类是直线上的匀加速运动,一个不变的力作用在其运动方向上。

第二类是匀加速运动中,加速度总是指向空间某一点,如圆周运动,加速度没有改变数值的大小,而是改变了方向。(也算是匀加速运动?但的确是很特别的...)

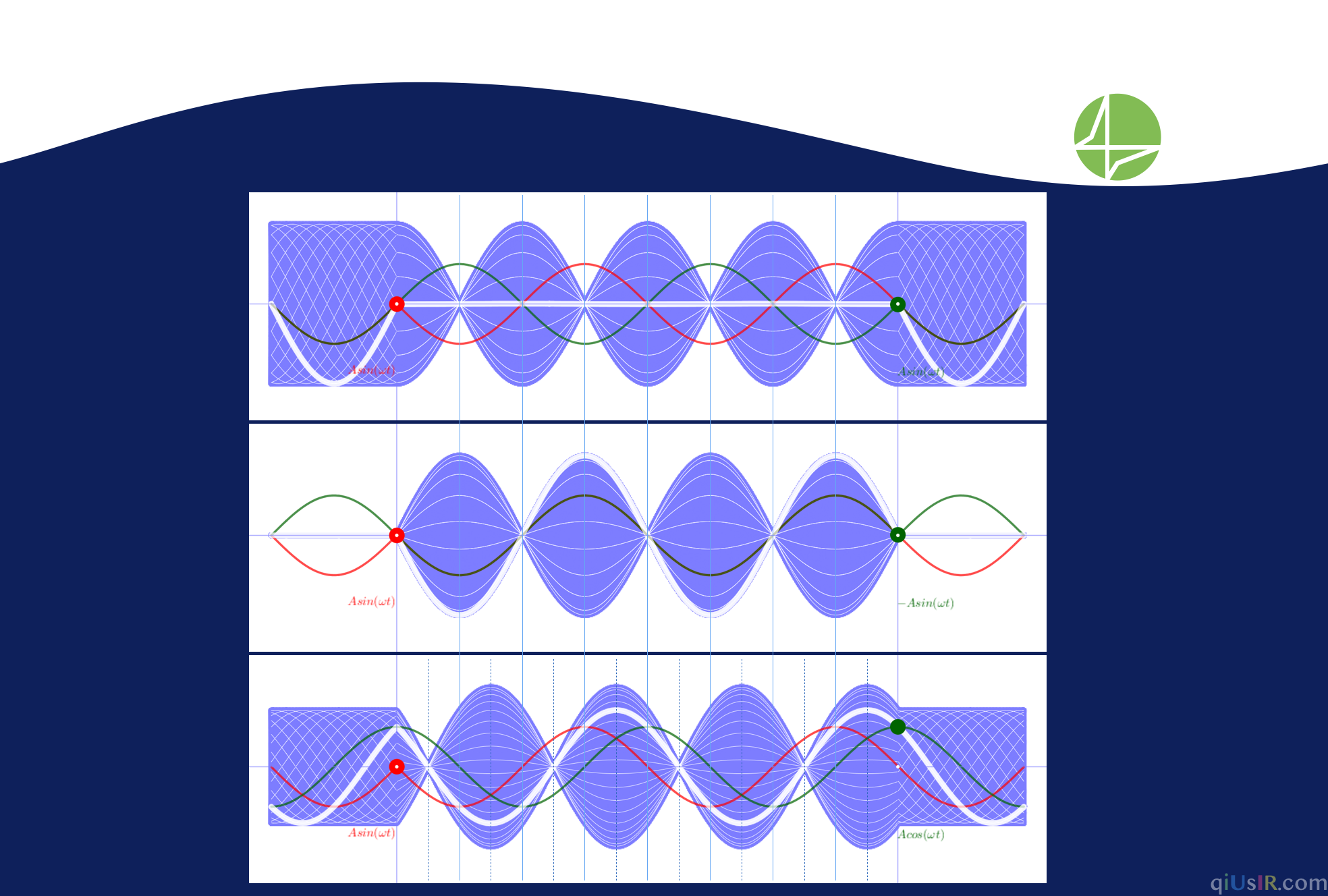

第三类运动的加速度也总是指向空间中某一点,但他的大小与离那点的距离成正比,这导致所谓的简谐振动,电子在正弦电波的振荡电场作用下的运动。

第四类运动更特别,发生在瞬间相互作用中,从一种匀速运动变成另一种匀速运动,或者在有限的时间里从一种简单的非匀速运动(2,3)变成同类型的另一种简单非匀速运动。我们并不在乎跃迁运动本身,我们强调的是跃迁前后的状态,初态和终态。

类型2和3过一定时间总会回到原先的某个位置,在这种情况下,一个位置叫做一个相。

六 能量

能量是永恒的快乐。威廉·布莱克

百米冲刺开始的加速度可达到 ,地球靠的是

,地球靠的是 kg的质量才在地球表面产生了这个量级的引力加速度,运动员基本上通过电磁相互作用,靠几千克的肌肉就能达到这一点。

kg的质量才在地球表面产生了这个量级的引力加速度,运动员基本上通过电磁相互作用,靠几千克的肌肉就能达到这一点。

我们很容易抓住一只快速飞过来的网球,却很难阻止一辆缓慢开来的汽车。一个铁球能打碎很多玻璃球,而以同样速度运动的玻璃球却没有那么大的能力。

动量是有方向的,而汗水没有。

运动的物体拥有运动的能量,术语叫动能,对人来说,也就是为了阻止运动而流淌的汗水的量。

力是动量随时间的变化率( )。下落的物体得到动量是因为它经受着引力的作用,它也从引力势能的变化中得到了动能。

)。下落的物体得到动量是因为它经受着引力的作用,它也从引力势能的变化中得到了动能。

增速是粒子吸收能量的方式。但是,波的速度不会改变。它由波动传播所经过的物质的性质决定。

当粒子的速度接近光速时,它的动力学行为开始像波一样了。

动能不在乎速度,而在乎增加的质量和它成正比。运动的能量所表现的是它自身质量的增加。我们跑步的时候会更重。

静止质能使实在的量,它是所在粒子里的能量,一种潜在的贮藏的能量,在一定条件下会突然爆发出来。能量和质量在本质上是同一样东西。

质子和电子的电吸引与引力之比是 量级,宇宙半径与质子康普顿波长之比也是

量级,宇宙半径与质子康普顿波长之比也是 量级,宇宙年龄与原子核特征时间之比也是

量级,宇宙年龄与原子核特征时间之比也是 量级...我们估计宇宙的粒子数位

量级...我们估计宇宙的粒子数位 ,近似它的平方...

,近似它的平方...

七 自由

测量的不确定性产生一个重要后果:物理学定律在特征上都是统计的。量子论只好谈希望值,而不是确定量;谈几率,而不是肯定。能量和动量守恒定律在平均意义上还继续成立,但在个别事件,能量可以无中生有,也可能无声无息地消失。不过,最可能的还是能量守恒。

一个限在原子核大小的空间里的电子所具有的相关波长,一定至少比核直径小。如果波太长,电子多数时候就会处在原子核外,那是不行的。但是,如果波长太短,空间一定很紧,为保持基本的作用量子h,电子的动量会大大地展开。那样一来,电子的动能会很大,一定能冲破核的牢笼。原子核锁不住电子。

电子对自由的渴望是多么强烈,星球(中子星)那么强大的东西才能令它安静下来。

“发射和吸收光子是每个电子不容剥夺的权利!”“打倒守恒律!”这是大自然面对的一大冲突,不过她处理的很精彩,结果大家都赢了。电子可以发射任意的光子(够大方了),不过它得在不确定性原理所允许的时间内将光子吸收(守恒论者可以舒口气了)。

线动量守恒的原因是空间平移下的不变性,而角动量守恒的是因为相互作用定律在坐标系从一个位置旋转到另一个位置时保持不变。(这段理解不好,智商和阅历不足)

八 质量

静止只能不过是电荷一部分排斥其他所有部分所生成的静电能。

@qiusir:丘法文...

显微镜的最短波长是 米,这是所谓的电子的康普顿波长,代表着绝对的分辨率极限。

米,这是所谓的电子的康普顿波长,代表着绝对的分辨率极限。

一般地说,物体的一切惯性性质都是由宇宙中其他事物的存在决定的。

Berkeley,爱尔兰哲学家,因为否定物质存在而在哲学史上占有重要地位。他认为只有感觉到的东西才是存在的,即使本人没有感觉,上帝却时时注视着它。(加州大学伯克利分校,因为他写过“帝国的路线取向西方”。)

多么惊人的想法---当你加速跑步时,你的肌肉正在与星系的力量搏击,而那些星系即使拿最大的望远镜也看不见几个。

九 机会

“混沌”坐着当裁判,判出更多的混乱,他就靠混乱来掌权。然后,一切都由一个高级的裁判

“机会”来总管。 ---弥尔顿《失乐园》

cynic,作为一个哲学派别...“宁可疯狂也不愿快乐”...决心像狗一样生活,因此得到犬儒的名声。

十 大白鲨

GUT the Grand Unified Theory 大统一理论

哥德尔证明,在算术系统中总存在一些事实不能从有限的公理集合推导出来。

大自然总可能存在某些关系是现有理论不可预言的。我们至多能有一个“几乎包罗万象”的理论。

十一奥秘

我们不应该停止探索,我们一切探索的目的,都是回到我们出发的地方,然后第一次将它认识。 艾略特

回顾时空和万物的探索,我想,我们不禁要大吃一惊。不是惊讶我们对自然认识了多少,而是惊讶还有那么多不认识的。

我们发现熟悉的可靠的关于能量和动量的观测定律只能在统计意义上成立。

最大长度与最小长度之比和最长时间与最短时间之比都是 数量级,宇宙中质子和中子的数目

数量级,宇宙中质子和中子的数目 ...

...

尾声 自然力的交易

译后记

小书译好了,专等着在今天来写最后几句自己的话。因为去年的今天在做同样的事情。这样感觉起来,时间似乎还没有流过;或者说那是在人生旅途表现的另一种时间对称性。

我也借科幻电影《千年》最后那句话,让我们从“诗人的眼睛那神奇狂放的一转”,从开始走到结束:“这是一个开始的结束,而不是一个结束的开始。” 李泳 2001年 香港

(丘吉尔 1941 This is an ending of beginning, but not a beginning of ending.)

RR@11.24

把我的读书笔记编辑汇总后印成书的生日礼物不仅有创意,还很有用,读起来和看着屏幕的有很不同的观感。

那些只是个修剪草坪的堂而皇之的大谈园艺,匹配的是那些众多的只有杂草的听众。(也很喜欢自己写的这句)

科学教育,特别是自然科学的教育,是现代教育的一个核心。使人获得非生物本能的智慧,获得非与生俱来的灵魂。

当你加速跑步时,你的肌肉正在与星系的力量搏击...

因为去年的今天在做同样的事情。这样感觉起来,时间似乎还没有流过...