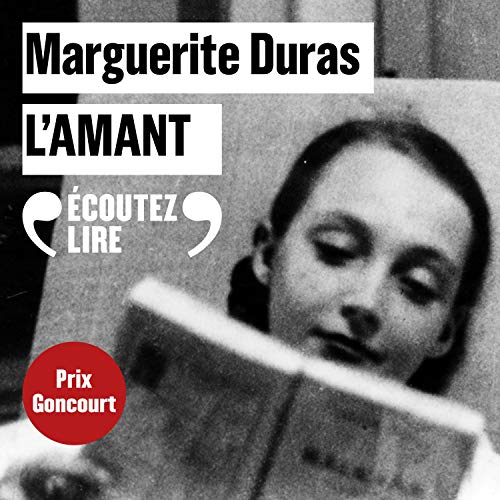

L'amant Marguerite Duras 王道乾译 上海译文出版社(阿兰德波顿的书也是这家出版社出品的,装帧设计,赞!翻译者本就是名家,赞!)

@qiusir:应该说这是我看过的书和大概了解的作者中,对三观冲击最大的,就是上大学那时候,也是不能接受的,记得当年就因为知道某女同学爱吃麦当劳,我那种发自内心的排斥,那种貌似无药可救的狭隘其实只需要用钱就能康复。当然我看的书大多数是基础数理或教育相关的,小说一共没看过几本。当年是看王小波的推荐才买的,他可用汽车对马车来抬举这本书的,本来打算是汽车保养时打发时间看的,结果这几天感冒严重,在家休息时就看了,感受的确很不同。

@qiusir:越南旧称印度支那,很奇怪但也不陌生的名字。至于杜拉斯的中国情人,好奇查了下,Huynh Thuy Le 黄水黎误译李云泰。书中说是抚顺人,也有传祖籍福建的,那住所黄水黎古屋是越南的一处国家级遗迹应成了景点,据说游客多是法国人。

@qiusir:杜拉斯父母可都是教师呢,她叛逆?先锋女性?按照东方传统观念看,大逆不道都不够用,但杜拉斯就是杜拉斯。15岁,二哥,66岁时与27岁的扬同居了...杜拉斯的墓碑上只有简单的两个字母---MD。

@qiusir:我们活在人群中,难免会在意人群的看法;而很多人活着的目的是要走出人群,这是为什么我也要无视人群的看法...

译本序

大部分是由过去已经说过的话组成。

是一本不得自己写出而又舍我而去的书,它离开我的双手被送出去,此后它就是它了。

我只讲过这么一次:写作,什么也不是。这本书全部都在这里了...

对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。

我的生命的历史并不存在。那时不存在的,没有的。并没有什么中心。也没有什么道路。只有某些广阔的场地、处所,人们总是要你相信在那些地方曾经有过怎样一个人,不,不是那样,什么人也没有。

有时候,我也知道,不把各种事物混为一谈,不去满足虚荣心,不是随风倒,那时不行的,在这样的情况下,写作就什么也不是了。我知道,每次不把各种事物混成一团,归结为唯一的极坏的本质性的东西,那么写作除了可以是广告以外,就什么也不是了。

酗酒之前我就有了这样一幅酗酒面孔。酒精跑来证明了这一点。

河水滚滚向前,寂无声息,如同血液在人体里周流。

大海是无形的,无可比拟的,简单极了。

他的英雄气概,那就是我,他的奴性,那就是他的父亲的金钱。

恰恰在这种属于种族的荒诞的大智大勇之中,我发现有一种深邃的动人的美。

我说我永远是悲哀的的。我说我小的时候拍过一张照片,从照片上我就已经看到这种悲哀。我说今天这份悲哀,我认出它是与生俱来...

他还算不上土匪,他是家中的流氓,撬柜的窃贼,一个不拿凶器杀人的杀人犯。

他死在他的故事结局之前。在他还活着的时候事情已成定局。

光从天上飞流而下,化作透明的瀑布,沉潜于无声与静止之墓。空气是蓝的,可以掬于手指之间。蓝。天空就是这种光的亮度持续闪耀。夜照耀着一切,照亮了大河两岸的原野一直到一望无际的尽头。

犬向着不可知的神秘长吠。它们从一个个村庄此呼彼应,这样的呼应一直持续到夜的空间与时间从整体上消失。

我的兄弟不是死了,只是我们看不到他了。

让他们明白,不朽就是朽,不死就是死,不死也可以死去,这是已经发生并且继续还在发生的事实。

要告诉他们,不死不是一个时间久暂的问题,不是一个不死的问题,而是至今不为人知的另一种事物的问题。

我来这是为了告诉你,大家都说你年轻时候美丽,我却觉得现在的你比年轻时更美。

生命不停地流逝,瞬息之间一切就都太晚了。刚刚十八岁就已为时太晚了。

我从来没有写作,却觉得已经在写了。我从来没有爱过,却觉得已经在爱了,我除了在关闭的门前等待以外,什么都没有做过。

他已经消失于历史,就像消失在沙中一样,因为,只有在现在,此时此刻,从投向大海的乐声中,她才发现他,找到他。

他对她说,和过去一样,他依然爱她,他根本不能不爱她,他说他爱她将会一直爱到他死。

(另一种翻译:他说他和过去一样,他仍然爱她,他不能停止爱她。他爱她,至死不渝。)

p115

人们为什么不怕杜拉斯了?卡勒-格鲁贝尔

畅销书的规律,是对其正常社会学领域的突破、违抗,书原本不是为广大读者写的,但在广大读者中产生轰动。

不再屈服于那种统治一切的叙事观念了。

阅读一般都是建立在按照惯例、线性顺序、一目十行大略阅读方式上的,作品终结,阅读便告停止,阅读以一种确认和获得信息大到多余度作为依据。

词语所以有力量,就在它处在看不出的状态下;凡词语明显可见的地方,词语的力量就隐没不见!

处于统治地位的叙事观念,宁取叙事形成的幻想以地质文本。这种叙事观念采取简化文本手段无非是要求意义的表达让人觉得适当而欣悦。现代小说并不注意小说提供什么幻想,只求人们去阅读文本。

@qiusir:回想当年那不被贫寒击倒努力读书也好努力贩卖也罢,奔着吃饱穿暖的人生目标一直向前,都值得现今的自己去感激和尊敬。而当年遇到的一些问题,根本上不是自己的问题,是周围人的问题,是社会环境的问题,也正是那些问题,足以证明自己不属于那样的人群。而这种境遇似乎是一个循环,早已吃好穿好了的自己在人群中同样面临当年的境遇,一门心思的按照自己的方式教和学,好在没有得上习得性无助的病症,结果一回事,心之所向是一回事。

写作就是和无法说出的事物进行对质;向意义固有的溃散性提出质询。

我不过是看到所有的领域无不是门户洞开,不再受到限制,写作简直不知到哪里去躲藏,在什么地方成形,又在何处被人阅读,写作所遇到的这种根本性的举措失当再也不可能博得人们的尊重。

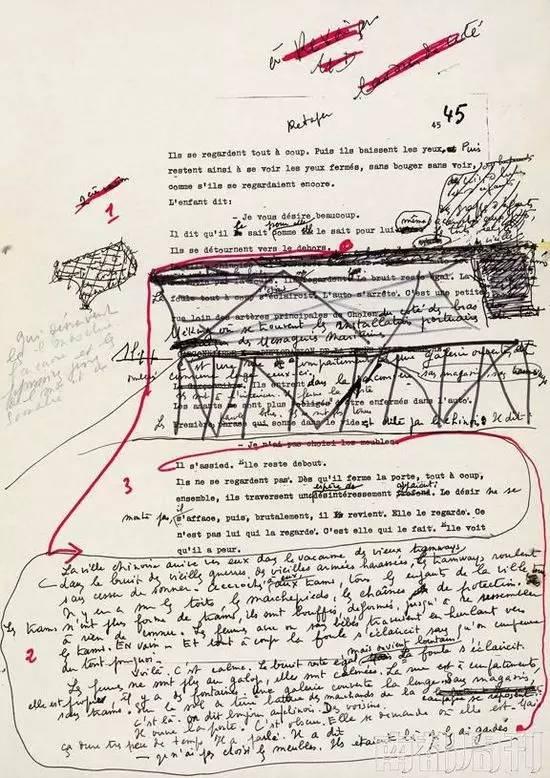

@qiusir:1984年,七十岁的杜拉斯发了《情人》;1991年,中国情人去世的消息传来,据说下图是杜拉斯扩写《中国北方的情人》的手稿。想起来韩寒《三重门》的手稿,得的父子俩不知道谁是牛欢喜呵呵。

·年末温习

@qiusir:我们活在人群中,难免会在意人群的看法;而很多人活着的目的是要走出人群,这是为什么我也要无视人群的看法...

它离开我的双手被送出去,此后它就是它了。(对那本小蓝书的态度也应该借鉴)

酗酒之前我就有了这样一幅酗酒面孔。酒精跑来证明了这一点。