三 26

教育信息化的初期,原本服务教育的媒体显然是被技术篡了权,而那些日新月异的教育理念也无意间成了技术产品的代言。越来越丰富的色彩,越来越清晰的视频,从二维到三维,从静态到动态...教育“多”媒体的多完全成了技术手段的聚合。而信息技术的不断突破也为我们编织了近乎完美的教育幻象...自己曾一度醉心于“多”媒体潮流的追逐...

和梦想相比,现实总是残酷的。伴随长时间的教学实践,我们不得不承认和电脑相比,时下的课堂更需要粉笔和黑板;和网络的海量信息相比,时下的师生更需要那几本教科书的引领。学生在广博之前需要的是某一点的深入过程,是简单和朴素的长久相伴...

时下中学的多媒体设备并没有广泛被采用,不在于其功能不多,也不完全是操作繁琐的技术因素,关键还是教学效果的问题。丰富的色彩和多维动态的模拟更多是和思维的对比,至于其对学生思维的启发并没有什么明显的优势,况且思维的过早饱和或是超越思维的呈现或许会有一种抑制的后遗症呢。教育的媒体不在于呈现多少,而在于对受教育者的启发多少。

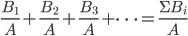

真正好的教育多媒体一定是通过简单引发复杂,即便是黑白却能点亮炫彩,即便是平面也能描绘立体,即便是静止却也暗藏动态...好的教育媒体往往是通过形象了的抽象引发了具体的细节思考,并总能通过受教育者实现自我局限的突破...真正的教育“多”媒体的多不应该是教育者呈现手段的多,而是受教育者收获方式的多,多媒体的多是教育的结果而不是条件和手段。

三 25

又到了没课的一天,又一大早接到电话,又空着肚子去听课...问题是并无内心的抱怨:)

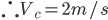

今天听的推门课是高三周老师的试卷“讲析”,之所以弃用“讲评”的字样,是因为对毕业年级的学生来说,和课堂上的评价相比,更重要的是提供物理过程的各种可能的解析。这里梳理了一下课后的交流体会...

一、高三的试卷讲析,无论是时间还是必要性上都不允许通篇全讲,关键是要选择典型的题目,选题的出发点可以着落在精巧细致上,也可以着落在繁难的大题上。周老师这堂课倾向于前者。(邢校要求尽量回避一些擦边的、超纲的,至于歧义或自相矛盾的更应该远离。)

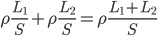

二、周老师台风稳重,治学严谨,俨然年轻的老教师风范。教学中精致的板书图示即便静态也给人以动的想象,无需话语也能在思维中和学生对话。传统技能精细到一定程度就会突破自身的局限。最近常发些物理过程分析的静态图片,也是源于我对静态隐含动态的新体会。

三、课堂氛围的问题,要让学生明明白应试的逻辑是“100-1=0”[?],要调动好两头的学生。老师是凭经验来教授,而高三的学生也是经验丰富,我们强调活跃的氛围无非是让更多的老师和更多的学生建立多维度动态的沟通的机会。风趣和严谨是风格的问题,关键是能否解放学生禁锢的思维。有学生回答问题的音量让人以为是低碳的环保主义者呢。

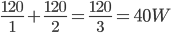

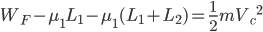

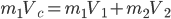

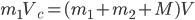

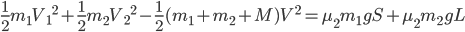

四、讲解的过程可以是老师读题,明确情景,也可以学生自行阅读然后分享,在明确关键词的环节之上是,读题要尽量体会出题者的意图。答题过程中实际上是和出题的斗智斗勇的过程,能够看出出题的意图,该是最好的答题状态。(邢校举例说乒乓球,接球过程中要有个旋转的预判。)而明确一些固定的模式有助于问题解决的效率,比如电流不能突变,比如速度不能突变,但力可以突变...

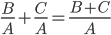

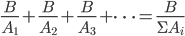

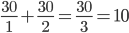

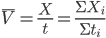

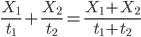

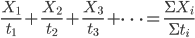

五、对于典型的题目要有个举一反三的过程。可以向更复杂或是更简单两个方向拓展。可以从5到4、3、2、1,也可以从1到2、3、4、5...这里还有个关联的问题,关联以前题目的能力。年经的老师多勤奋可以弥补经验的不足的遗憾。

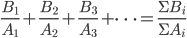

六、思维过程的调整。高一高二强调认知过程,高三强调应试实效。低年级的教学我们更强调所谓能力至上。而从应试策略来讲,没有什么比固定的套路来得实在。比如关联体的题目,高一是注重常理的认知过程,研究对象从单个物体到另一个物体,最后整体考虑,而从应试的角度看,可以考虑先整体判断,再根据问题挑选研究对象。

七、基本的解题过程和常规的要求。选择题目,除了问题本身的思考,也要从选项中寻找突破口,对比选项,分辨选项,这样可以减少思维量;实验题,基本方法,绘图的要求,有效数字等;计算题公式的运用,书写规范等的注意事项。周老师这一点尤为突出,而她教的学生成绩突出也证明这样要求的必要性。高三后期复习的主体不是攻坚,而是要不厌其“凡”。

无课日算是成了听课日,临近中午又听了一堂高一的课...忽然发现和上课相比,评课是一件最简单不过的事情,这也让我想起了以前写的云的文化[?],对云朵的评价看心情和大的环境,而对课的评价要看评课老师个人的风格和评价的出发点了。

三 23

再广袤的大地,砌起了墙、架设了网就会显得拥挤;再狭小的土地,只要天空是开放的,心就会有无限延展的宽广。都一百多年了,香港依然还是那块飞鸟的落脚石。(?)

和鸟儿的巢相比,猪舍就显得太铺张,不过再大猪舍也是被墙分隔的,再狭小的鸟巢也是对天空开放的...忽然在想,时下房价的飞涨想来是有另外的原因,天上有网,鸟也没了选择...于是广阔却拥挤的大地上,只见翻墙的猪,不见了飞翔的鸟。