一周微薄[?]:本周关注青海地震的消息外,多是跑步机上挥汗如雨后对自己课堂内容的反思。当然也浪费了不少时间学习了几位名人教育家的言论。

什么“读书很重要”什么“爱心能解万般愁”...稍有留心你会发现,所谓专家对教育的言论,除了“正确的废话”外,剩下的只是花季少女的烂漫了。有时你不得不佩服权利和地位返老还童的药性。满嘴的忧国忧民的,不过是名利双收下的惺惺作态,教育的好坏关爷鸟事...

教育的问题总不能学中国足球吧,踢球的都给我靠边站,宁愿相信水生的会进化到陆生,就因为他是“韦哥”(以下省去250字)。很多时候很被尊重的人要清醒,别人尊重你不一定是尊重你本人,更有你背后的...想来如果王益同志对音乐的热情和天赋转移到教育上来的话,他才是当今最著名的教育家。

@求师得:这些年来,喜和悲的感受不断被稀释,本以为就此可以过上那水一样的生活。而现实的残忍就在于不曾施与琼浆的欢喜,却总用卤水抽走我的悲伤。

@求师得:人有规律地生活的意义或如发音体有规律地振动,如此才能产生有固定音高的乐音,而生活的丰富多彩亦如乐音的泛音,决定着音色。简单的生活未必多么动听,至少不会嘈杂。

@求师得:如果说人不过是一个社会主旋律下受迫振动的摆的话,那人所谓的不幸与幸无非是看自身固有频率与外界受破振动差异的大和小了。而课堂的革新无非是想让学生尝试着自由振动,而不是仅仅在教师单一频率下的受迫振动。对于学生来说,还是离不开策动力的初始。

@求师得:很多时候,所谓教育专家的话其实连连小孩子也可以娓娓道来。我想大概是因为眼下做梦的权力还算平等吧。小孩子爱梦想是因为天真,而专家的幼稚更多是来自名利双收的优越感。所以专家的理念要么是白日梦,要么如共产主义的信仰,而即便革命成功,社会也顶多也只是个社会主义初级阶段。

@求师得:“就个人体验而言,养成读书的习惯,人就一辈子不寂寞;养不成读书的习惯,人会一辈子不知所措。”...很纠结的说法,到底是哪种一辈子的体验呢?读书的意义不至于如此宣扬,不信把”读书“换成”吸毒“更合适。

@求师得:接触并不代表着亲密,因为有一种距离叫貌合神离;遥远并不是距离,因为有一种亲密是星星相吸。(物理课堂上讲物块分离临界条件“接触但作用力为零”时的感悟,为了凑出下半句,想到了地球和月亮的万有引力,借用惺惺相惜。)

@求师得:我们为什么要倡导活跃的课堂氛围?很多时候的课堂教学,会的不教也会,不会的教了也不会。会的自私,对不会的同学无半点善心;不会的自闭,并无改变自己的一点勇气。就这样人性良的一部分慢慢消耗殆尽,而如此教育的后果就是让书本上的那些所谓民族的美德仅仅成为愿望或是美丽的谎言。

@求师得:教育的长远目标是让学生拥有美好的未来,而学生也应把老师当下的幸福当成一个方向。其实教师的幸福不仅仅是教师本人的幸福,更是学生的幸运。而一个教师的不幸是任何技术都弥补不了的。

@求师得:小时候,吃腻里家里的老三样,天天盼着下馆子;长大了,可以天天下馆子了,反倒是更惦记着家里的饭菜了。人就是这样,看着硬币的一面,却更想着那另一面,而圆圆的硬币立起来难,不倒更难。或许这就是所谓生活的艺术了吧。

@求师得:以前的学校足够无厘头,所以需要严肃一些;如今的课堂里已经足够严肃,所以需要一点无厘头。这个逻辑可以给自己课堂上的闹找点借口。

@求师得:“鸟居笼中,望孔明,想张飞,无奈关羽。鱼离水面,置半山,滚东坡,如何陆游。”天才的小学生告诉我他考育才的语文题,上联妙极。

@求师得:教师的职业的危险,多是因为教师常被分享了不该得到的荣耀,自然也要担负不该担负的责任。一个孩子的成功,和他的家庭、资质和机会等,老师的作用又有多大呢?而老师真的能很容易毁人一生吗?我看不是矫情就是自作多情了。

@求师得:“人”的构造让人联想到彼此的相互支撑,而“人”又何尝不是相互排斥的两部分的彼此迁就呢。其实“人”本身就是个矛盾体,善变也固执,骄傲也自卑...而真正被完全统一化的也不能称为“人”了。

@求师得:沈阳四月雪驰,和同事开玩笑说请她吃冰粥。同城微博上的不少雪景,让我想到从前办公桌上的那句,“这个瞬间已经苍老”

@求师得:春天来了,可我只有一扇向北的窗...

@Lemontea的咖啡:qiusir...超浓缩的爆发力...简直了...

@求师得:还有这样表扬人的呀,是要死人的,美死的...

@Lemontea的咖啡:是滴...我已经崇拜死啦

@求师得:一命抵一命:)

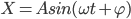

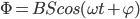

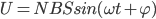

,根据给定条件求各点的瞬时速度。

,根据给定条件求各点的瞬时速度。

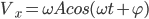

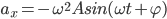

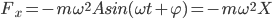

,

, ,水平方向

,水平方向 ,求得

,求得 ...找到了乱绳子的头就好办了。

...找到了乱绳子的头就好办了。