@qiusir:qiutopia微信公号的关注多为学生、同行或少数家长,偶有求师得十多年前的网友留言很是亲切。后台看到那什么进口食品、精品水果、烟酒蜜茶、窗帘定制倒也可理解,可这风水大师某某某是什么鬼,或许下次推介应该邀请来做场法式...

@qiusir:生活是一场家门口的旅行...

@qiusir:很努力,无非是希望过上有能力奢侈的简朴生活...

@qiusir:听别人家长辈告诫晚辈凡事不要太拼过自己满意的生活就好,好生佩服和羡慕,拼过的才有资格说也才有资格听吧。更多时候丑并不是实力,但敢露的那是因为有实力...

@qiusir:李铁足够公园里这气膜这装置看着很魔幻哈,很像是另外同一个地球...

@qiusir:为什么付出点辛苦就会矫情?那是因为身边缺少追梦人,并不知道为了实现理想到底要付出什么吧...

@qiusir:边骑摩托边喝那要见底的矿泉水的女快递员一脸黝黑,虽说活着都很艰辛,但一旁看着很有藏民骑铁马的范...

@qiusir:《最后的约定》片尾提到窝斑鰶,是最好吃的也是最适合做寿司的材料,生着吃不行、烤着吃不行、煮着吃也不行,最棒的吃法就是粘上醋捏成寿司吃,绝赞!想来一个人从事的工作和一尾窝斑鰶的吃法上能有共鸣。91岁的小野二郎的梦想是在工作的时候突然倒下然后死去...

@qiusir:最初喜欢星爵Walkman里的音乐、喜欢我是格鲁特、喜欢勇度吹口哨控制飞箭等,这些在《银河护卫队2》里通通被滥用,导演的过于迎合反而倒了胃口。毁六欲的对白和碎三观的剧情可不是几个跑龙套的大牌能弥补的,片尾字幕不错,只是彩蛋太急着为下一部拉票...

@qiusir:有时候我们认为生活背叛了我们,但是很久以后我们才发现,其实是我们自己背叛了自己。在看《西伯利亚的理发师》...

@qiusir:得闲片刻摩拜一时~

@qiusir:葛朝鼎老校长在东北育才竖起优才教育的大旗,到如今也迎风招展了几十年,历经几任,一所小学校壮大成数个大校区,幼儿园、小学、初中、高中,理科部、新疆部、国际部,有开玩笑说,并入医院和火葬场就一条龙了。或许是看多了《权力的游戏》,当年同事除病故、离休、调转、离职,尚在者也各自去向,北校、浑南、外国语、双语、市局、东关、抚顺、丁香湖、二中、鞍山一中...多少有点“冰与火之歌”的代入感~~~

@qiusir:冰与火似有北南气候、人性冷暖等多重隐喻,不同的人因权力交织而碰撞,与其说是一首歌莫如是某种原始的节拍。马丁用火去融冰、用冰去灭火的剧情是一种凡情的迎合,而一并展示冰的温和、火的残暴则是近乎冷酷的平静,却也唤起每一个被中和过的矛盾体心中的真实,就如此时风轻云淡,曾经狂风大作、曾经乌云密布...

@qiusir:提利昂·兰尼斯特的角色励志又饱满,他爹泰温·兰尼斯特的表演最有张力了...

@qiusir:很早就知道南方有一所民办学校叫“翔宇教育集团”,沈阳也有一所“翔宇中学”,偶然注意到超常部的学科竞赛叫“翔宇杯”。今天才知道周恩来字“翔宇”,天津还有翔宇路、翔宇楼、翔宇公园,学生赵翔宇的名字好高端啊……想来十几年前东北育才吞并东关模范小学可是领导在下的很大一盘棋,一下子就有了天津南开的资源,也就都成了周总理的校友哈...

@qiusir:回家路上看到辆蓝色宝马,好奇追上去却没看到二维码,估计开车的那位姐这几天也习惯了吧...

@qiusir:颂扬他人光辉的事迹,那荣耀并不属于你。而谴责他人粗鄙的行径,我们却要深深地反思自己...

@qiusir:“Death is but the doorway to new life. We live today, we shall live again. In many forms shall we return.” Death and live exchange in this sentence...

@qiusir:“其实我很普通,也只获得数学、物理和化学三块金牌。”话说三一学院学数学的马学姐和台下少年班的小盆友如此介绍自己...

@起个昵称真难QAQ:我的原话是,虽然我在英国取得了这样的成绩,但在高手如云的剑桥也平淡无奇,可见申请难度,并没有任何其他语气。不知道您从哪里听到了这种版本,让别人有这样的理解我觉得挺遗憾的,不过没亲耳听到我的全文就这样截取一句话发出来,恐怕欠妥。

@qiusir:所以名人发言都要有稿的。

@qiusir:Sabrina Pasterski10岁开始上飞行课,13岁自己造飞机,17岁进入MIT三年读完四年课程,霍金引用她的论文,哈佛教授称她为第二个爱因斯坦...看来在英国拿三块金牌的是挺普通的...

@qiusir:去肯尼亚、埃塞俄比亚随便找几个跑步的来参加全运会会估计名次不会差吧?沈马也不是问题

@qiusir:反馈、审稿和统筹等一堆琐碎忙到现在,接下来是等着看男篮比赛呢还是倒追美剧?反正不影响吃草莓新地~

@lauralee:收作业写反馈做图文校对等飞机坐飞机下飞机收作业...接下来是该给我儿子做饭还是收拾屋呢...

@qiusir:混在华尔街...

@qiusir:忘了从哪年开始,市内马路流行安放护栏,对交通违规起到一定的作用,但这东西在视觉上并不友好。今天看到竟贴上了中华大德之类的宣传广告,难看碎了还少了基本的通透性...

@qiusir:很难说视金玉良言为粪土不是一种无知,但能耐心从粪土里找点发光的东西一定是一种修为,付出的回报很难说,但这是金玉和粪土无法避免的闭环。

@qiusir:《长大后我就成了你》的歌名不错,歌词很符合那个年代的标准,只是现在再听这浓浓的民族曲风的颂歌,让人觉得老师不累成烈士都愧对这职业。忽然发现《刚好遇见你》其实挺适合老师的,歌名说的是好的教育教学是师生彼此的刚好遇见,曲调婉转,歌词“留下十年的期许,如果再相见,我想我会记得你”很真实也很美好...

@qiusir:刚好遇见你,留下足迹才美丽...

@qiusir:似乎半大小子都有那么一个阶段爱说脏字,比如高童鞋算题先说屎数、算错了说吃屎了,谁抗议就说不和谁争食,作为老师权当那是矢量的矢吧。看不惯的任同学嘲讽他“三句话不离屎尿屁”,谁知高某随口“沈腾、沈腾、沈腾”...

@qiusir:地上生起一棵树,天上落下一朵云~

@qiusir:邻居买了辆新车,晚上回来倒车入库搞得以为是飙车的进院了,真是嚎车啊...

@qiusir:市里停车太麻烦,也是心疼那一百块钱,像是赶时髦也扫了个共享单车。开始觉得挺方便,但当坐在车里吹着空调才觉得那很不舒适也不安全,比如上午被逼上了盲道,就摩拜单车那减震,第一次觉得汽车座椅舒适...

@qiusir:由近地卫星的周期推导星体的平均密度,某童鞋给出3/(GTT),那个pi让他生生给吃了...

@qiusir:印象中二十多年前炒股的才买电脑,平时也就供着;最近发现不少学生家的电脑都生锈了,坏了也不修。

@qiusir:等电梯听某中二学生和我分享她对“天地不仁,以万物为刍狗”的三种理解。旁边拿着两本古文典籍的男孩接话说,“‘圣人不仁,以百姓为刍狗’我的理解是...”矮马,我这老师当的有点穿越啊~

@qiusir:印象中名字带XYZ的都是大牛啊,比如求师得数位学习海外助教赵翔宇:在求师得完成了“动态数理”和“数字讲述”课程并担任助教;自行参加并完成了斯坦福大学的密码学及算法课程,以及多伦多大学的iOS开发课程...…原东北育才科创班(1402)学生,获得Ellesmere College全额奖学金;英国物理竞赛金牌;英国化学竞赛金牌;英国计算机竞赛金牌;并入选国家集训队...

@qiusir:午后也有好时光...

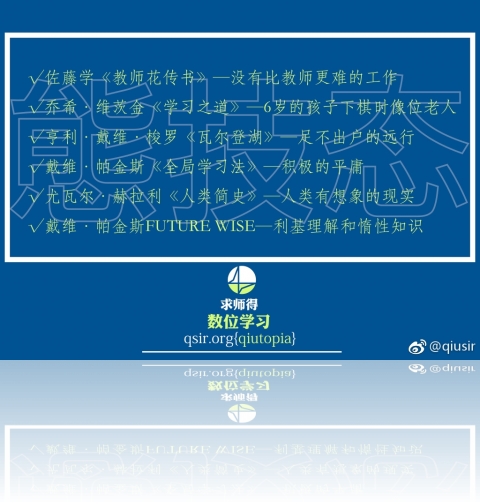

@qiusir:曾有助教在推介数位学习的过程中被问到“求师得和练习册比较起来怎么样”的问题,小的不同是练习册需要花钱而求师得这里免费;大的不同呢,完成练习册里的题目是“to do”,提交求师得数位学习的作业是“to be”...

@qiusir:能在假期补课的漩涡里分身参与求师得数位学习活动实属难能可贵,特别感谢同学们的热心参与和专业分享。作为老师,时常是从提交的一份作业、分享的一份稿件和一次有效的互动中体会到做这件事的意义...

@qiusir:小盆友说,“老师我发现透镜在3D情况下1/u+1/v=1/f不成立!”哈哈,物距可未必是到光心的距离,另,更正后再看看凹透镜成像的规律...

@qiusir:Q老师编了道力学综合的题目,W同学和C同学分别算出两种形式的结果,S同学建议叫Q.W.C.常数,“去厕所”?索性把提议命名的同学也加上,Q.S.W.C.常数就成了“去上厕所”了,以后课上背不下来这常数的不样去厕所,L同学马上起身重复了一遍,Q.S.W.C.L...

@qiusir:崔学禹自行演算的Q.W.C常数,十三岁的童鞋有这样的理解力和定力很难得了...

@qiusir:娃要回深圳上学了,孩子妈妈告诉我最不舍的就是物理了,这话听着很暖心啊。

@qiusir:信息科技的发达连垃圾堆都以云的规模出现了?超百万教师晒课超过1100万堂的“名师优课”的“世界之最”是当之无愧的~

@qiusir:诚鑫这个名字很有趣,是不是诚鑫还是相信诚鑫会有很大的不同吧...

@qiusir:放假前两天又去代课,高三刚结束又要教高三...

@qiusir:虚张声势的小兰花螳螂能迷惑跳蛛却被同类而食...

@qiusir:“不是所有人都会支持我们,你们得学会屏蔽这些恶言恶语。都是些噪音,全部都是!有人喜欢你就会有人讨厌你,但这都不重要,因为不管怎么样,你走出这个社会都只能靠自己”。

@qiusir:篮球二队的几位聚餐为老赵送行,姜大师掏出定做的个小匾掀起小高潮,搞得服务员背地里问我“中流砥柱”啥意思?国际卢捧回去要改成“东亚病夫”,槽点还真不少...

@qiusir:读博的、出国的、随夫的、调转的……这几天身边升迁的消息还真不少,轮到自己还没等迸出点小火花,心倒是马上就冷静下来。想想几十年窝在一个地方,自己都有点嫌弃自己了...

@qiusir:这虫子的生活我懂。它转圈爬了半天,我周而复始二十年...

@qiusir:单调的循环反而是一种稳态,如时钟的指针一圈一圈地旋转,我就过着这周而复始如爬虫的生活。虽然本就没有差别的选择却也能让人充满好奇,即便这会重新循环

...

@qiusir:“如果老天帮不了她,那就让我们来吧。”

@qiusir:数特的学文不稀奇,印象中上北大的概率更高。据说数特第一的要学文,这。

@qiusir:孟子三乐之“得天下英才而教育之”和现今教育是“滋养或养育的过程”是同一层面的理解吧。而从Education的词源“educere”来看,有古希腊哲学家所关注的“唤起”个人内在潜能的终身过程的含义。据说印度有民间传说,教导孩子时若不考虑其本能,会使孩子像关在笼子里的鹦鹉忘记了自己的语言,只能不断重复主人教给它说的那些话。宪法中使用的14种语言没有一种语言有“教”这个字,而是有“学”。人在学习时,不是因为他被人施教,而是因为他自己在学...

@qiusir:谈笑风生又一年,画个小图+1s...