十二 17

数学定律不应仅仅是人类的发明和创造。事实上“本来”如此,它的存在完全部依赖于人类的智慧,人类的工作至多是发现了它们的存在并认识他们而已。M.C.埃舍尔

很多发现或是一个人的独创,却也是被一群人发展。当年SketchMad为之倾注了极大的热情,并一直持续燃烧...

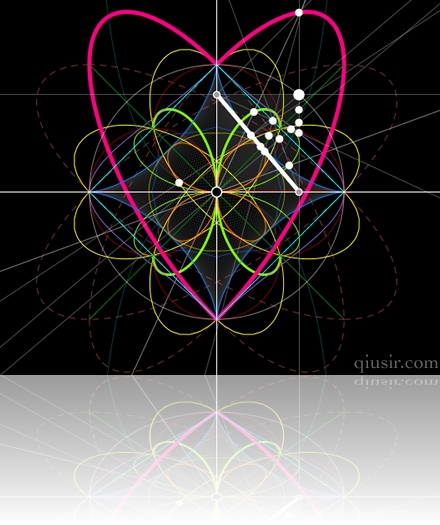

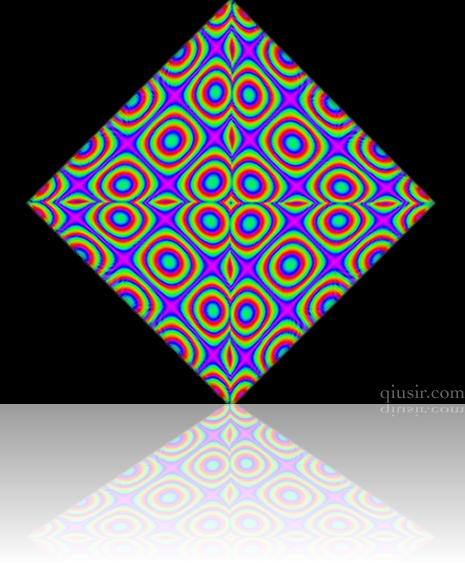

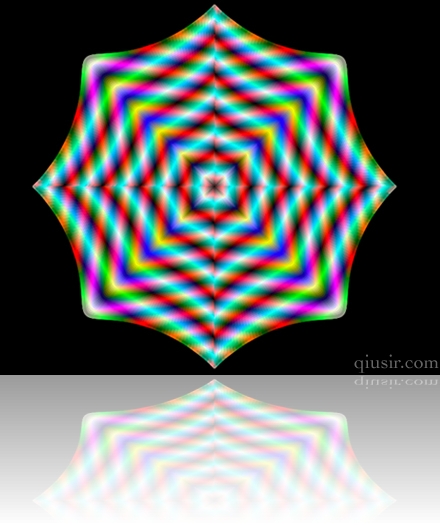

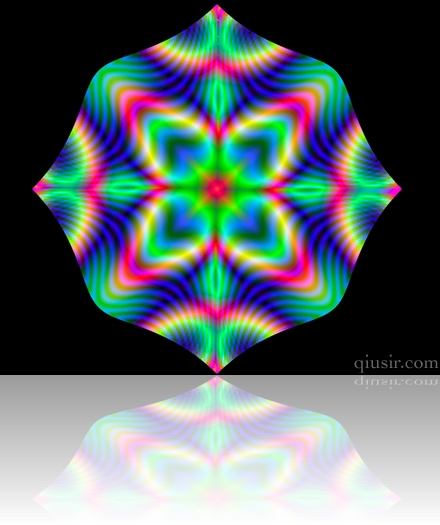

上帝是数学家?

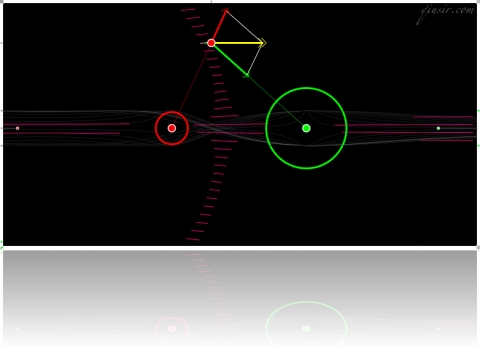

1999年和学生刘天翼研发四个象限内的梯子模型(大陆称定长杆,台湾陳創義教授称等棍问题),以后又发现了几种的构造方法,这期间中有老师、有学生,有沈阳的、上海的、浙江的...他们都通过求师得论坛发表观点、交流创意和共同提高,特别是上海的甘志高作出了关键的工作。

上帝是艺术家?

就像来到了一座满山遍野的都是花的山上,随手摘一朵都是从来没有见过的,眼都花了,没有办法去分类。也正如自然的美景对于所有的人都是开放的,数学王国的奇妙也绝对不是几个“数学家”们的特权!也正如自然的美景仅仅对于用眼睛观察它的人而美丽,数学的美妙需要勇于创新的敢于发现的头脑。(qiusir 2003 4)

艺术家是数学家?

数学家是艺术家?

我们关注知识本身的探索和发现,那是满足好奇的一种快乐;我们同样注重探究过程中带给我们的体验,超越数学知识的体验!我并不一定要懂得所有的原因,至少我懂得欣赏和发现!作为教育工作者当然同样期待我们的这种体验能够在教学上得到迁移...

上帝是人?

年少的理想“心”、年轻的奔放“心”和年长的宽厚“心”,所谓“三心”当属人生之不同阶段,而执“意”和随“意”的“二意”则是同一阶段的两种状态了。人生之三心二意如此说了。

上帝有数学家精密和严谨的品质,又有艺术家优雅和奇异的气质,反过来想,数学家是人,艺术家也是人。上帝是人,人是上帝。

(在准备和市里的数学骨干教师交流的资料过程中,使得我有机会温习以前的工作,无事的晚上就画图呗。)

三原色的迭加:)以前的求师得构造探究”上帝是人”系列图片集锦

十二 10

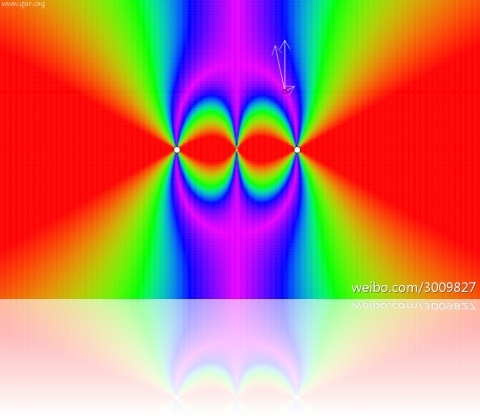

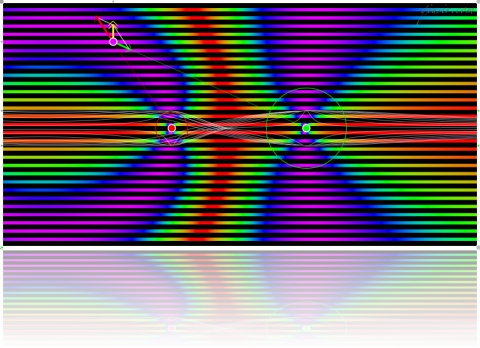

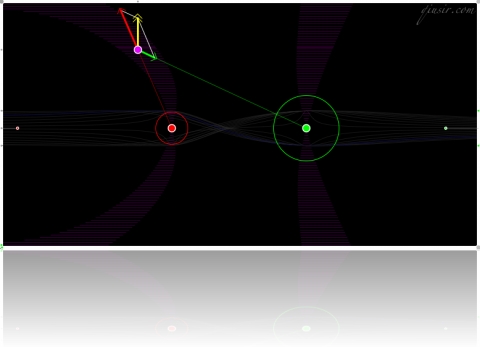

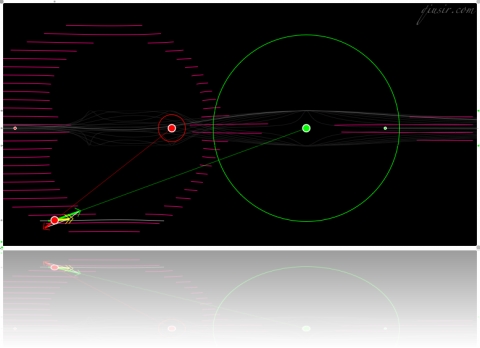

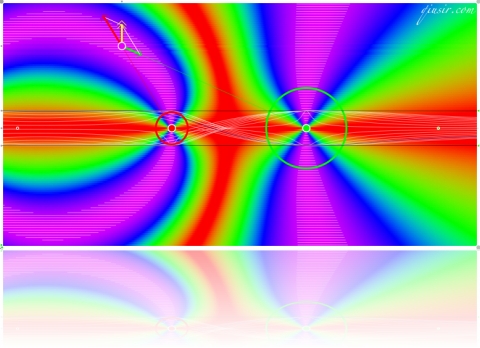

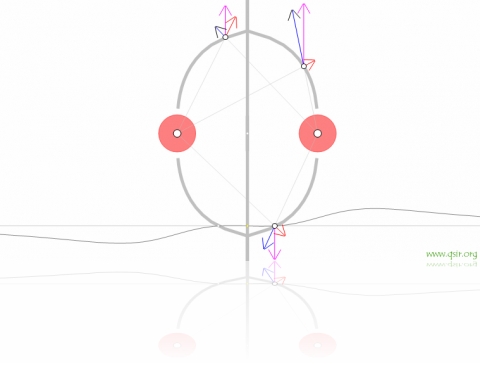

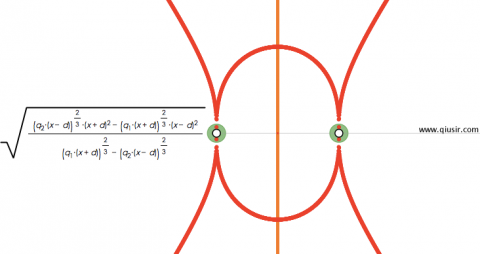

@qiusir:电子在两等量正电荷的电场中能否作匀速圆周运动?可能的区域是否只有中垂面呢?图中紫色轮廓描述的曲线或许能提供启发。而这类问题也可拓展到两个非等量同种或异种电荷电场中合场强垂直轴线的曲面的探讨。

关于一带电粒子仅受电场力的作用做匀速圆周运动的题目,最初是

TianGuang和他同学ZhengCe想到这个问题的拓展,也分享了他们的解决办法。后遂网上发现不少相关的资料,近日因准备一个面向数学老师的交流,有兴趣研究了一下。

通过颜色扫描合场强与竖直方向的夹角,紫色该是竖直方向,红色的是水平方向。紫色中央的区域应该是电荷可以匀速圆周运动的空间。

红圈正电、绿圈负电,电量与圈半径正比

由于算法的问题,用原色扫描的平面区域和用线段逼近的区域都是特定轨迹上的平铺,对于空间图形的理解和想像还是有所帮助。

物理上力的定义是物体间的相互作用,如果也把教育当成一种力,就是师生的相互作用了。本次以开放周的公开课为契机,尝试让学生登上讲台,也把黑板分给学生一部分。学生是学生和老师的双角色,教师是旁观者也是参与者,也基本实现了多角色多角度的互动。

还有一个出发点是尝试改变学生的学习观和学习方式。就如《上海中长期教育发展纲要》中提到的的“促进学习方式的转变,满足学生的多样化和个性化学习需要。”其实这和弗里德曼2007年出版的《世界是平的》一书中提到的“受教育的方式也许比受教育的内容的多少更重要”相一致。

本堂课学生自选“基础组”、“范例组”、“质疑组/问题组”和“技术组/数学/电脑”,利用课下时间自己学习,自己整理,并对自己感兴趣的题目进行了深入的研究,有给出数学猜想的,有给出电脑范例的,还把选修课的课题与常规课接轨,开拓同学的思路。也基本实现了学习的个性化,学习方式的多样化。

我还以我微博上的一句话作为导语,“长大不单指身高,也未必分高,长大是你自己学会了长大。”至于同学们的表现,开放课课后外校听课老师反馈同学们很有老师的范,一般学校的老师也就是如此了哈~

二中的邵老师也给了很好的评价,至少他体会到最初的本意,表面宽松的环境,也有明确的研究范畴,似无章实有法,他开玩笑说是围棋的“意识流”~也明察到动能定理无方向性知识的形成。邵老师更是分享了很多真知灼见,比如预设问题、学生自由度以及学生知识生成的能力等问题。

总结一下,多维动态、开放创新似乎是今后要坚持尝试的一个方向。

UPDATE:2013.11.21鲜文瀚同学给出了代数的一般表达式,有趣的是统一了正负电荷(++/+-)的复合场中符合圆周运动条件,即合场强数值方向的位置。

GSP5文件下载:

GSP-异种电荷电场竖直水平方向 (8093)

十二 05

整修后的八一剧场环境还可以,不过会场的投影无法识别苹果的视频输出,尽管事先备份了其他格式,演示效果还是大打折扣;时间也被压缩,再加上业余的录像水准...

关于演讲的后两部分网上可以找到[2][3](第三部分也不知道编辑如何处理的,声音和图像脱节,还不完整)

十二 03

@qiusir:人往高处走或许并不是为了看得更远,而是为了让更远的人看得见。

@qiusir:存在是一个过程。树木之春发秋实、夏荣冬藏之变,何不是顺应了天时地理,此变化实属不变,彼树此树同树。自然之人与树木同理,所谓尽人事之变,也无非是顺应天时地利而已,我亦甘愿接受那花落枝枯的现实...

@qiusir:有时好奇那些很努力却交出糟糕成绩单学生的学习状态,或如以前所说“手指动个不停其实是网络上的懒惰,即便是无趣也被有趣地分享。”如此想来,那貌似很努“力”的何不就是匀速运动呢,动也如静止一样是受力为零。有动力的学生,一定是越来越好的...

@qiusir:很惊讶见超市里自己常买的面包涨价了一半,店员说今天刚涨的,还指着旁边的豆包说它翻了一番呢,让人想起那句“别拿豆包不当干粮”来。这身价,让人羡慕呀...

@qiusir:这年头,神马都创新,能退后到传统的或许才是创新呢。

@qiusir:从此上海不起火!战争又能保多少年的平安呢。

@qiusir:从@苏小迷糊 那分享到游标卡尺不“寂寞”是因为它不“估读”,想起有师生利用“力”的撇向左甩关联到“左”手定则,“电”的钩向右甩关联到“右”手定则;“内”的中间是个“大”字关联到“内接法”测量值偏大,“外”的偏旁能凑出个“小”关联到“外接法”偏小...如此的小伎俩都散发着应试的趣味。

@qiusir:有读博士了的学生来信回忆起课上讲过的跑题内容"碰巧"具有何种深刻意义,此种意义和无意义何不是一样的意义呢。原本只是调节,谁又会奢望吃小咸菜来长膘呢:)

@qiusir:和“品位”相比,我更偏爱“便宜味”。

@qiusir:武健?!我北京的哥们!想念那"春天里"...

@qiusir:生活的很多经验提醒我们“乐极生悲”,而在课堂上学生的有时让人“悲极生乐”...

@qiusir:你是否在意“4”音通“死”呢?近日常留意书台上小音响上的电子时钟,出现“4”的概率高得竟让我有些不宁,不会是什么巴德尔-迈因霍夫现象吧。好事,在没考虑作息等实际问题条件下大概是31.25%。也好奇什么数字出现概率最高/低...

@qiusir:或许平日里太压抑了,外教课几乎成了学生的天堂,开朗也开放的外教也吃不消了,常气呼呼地告状。前日课上,外教用蹩脚的汉语对淘气的学生说,“我爸是李刚!”

@Being柳栋:推荐攻读教育技术硕士的同学们,不妨辅修一门学科的学科教学、或者深化课程论教学论的学习。

@qiusir:这话颠倒了说或许更可行:)“推荐在攻读某学科教育硕士的童鞋们,不妨辅修一下教育技术的相关课程。”

@问_地:“所有人都认为成为优秀教师的全部条件是热爱教学,但是没有人会说做一名优秀的外科大夫只要热爱切割就行。”——亚当.乌尔班斯基

@qiusir:兴趣应该也只是从教的初始条件,问题是一直以来即便是最优秀的教师相比最普通的医生,也很难在学生身上迅速展示出疗效,或许因此人们对于教师的评价也只能停留在他从教的态度上了。

@qiusir:从记者发布的稿件看,上周日的讲座有近500位学生和家长冒雪来到现场..."Qiusir用了一种非常活泼的形式和大家恳谈,从教育方式到物理热点,都一一涉足..."

@尹岩:采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?

@qiusir:遍历百花便是回报了吧。

@qiusir:http://t.sina.com.cn/qiusir

@qiusir:http://t.qq.com/qiusir

十一 30

2010.11.28上午参加由《辽沈晚报》主办“学大教育”赞助的“名师公益大讲堂”首场讲座顺利结束。幸亏事先把keynote文件备份了多种格式。八一剧场整修后的环境还不错,或许寒天飘雪并没满场,会场气氛倒也融洽,还来了几个以前学生和家长...

或许尤念耀华中学之“尚勤尚朴惟忠惟诚”,谨记勤思、朴行、忠己、诚人!所以选取了“恳谈”的旋律。

路面上横行的多是什么富二代、官二代,同学们多是工二代,我是农N代。都说知识改变命运,通过对物理学电场和磁场的耕耘又能帮我们做*一代呢?生活在城市里,树如草一样渺小,一句“爬上高楼看日出”,情何以堪。

讲座中特别引用了“李宁”针对90后的这段广告词,针对“让改变发生”,通过两个迭代模型,着重阐述了“哪怕最简单的规则能被不厌其凡地重复的坚持才能引发改变”的观点。并强调“方法是过程”和“结果取决于过程而非初始”的体会,也是教育存在的意义。

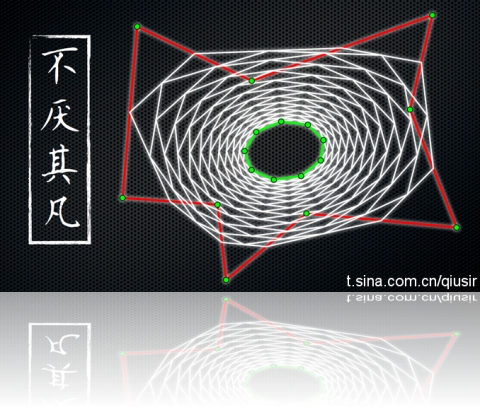

俗话说“龙生龙凤生凤”,而如此宿命的表述总让非龙凤者悲观,教育的意义又在哪呢?以前在超常部开数理选修课,某学生用画板Control M+L快捷淘气举动...那不经意发现给我很大启发。不管红色的多边形初始多么凸凹,只要进行中点迭代,总会趋近椭圆,可谓修成正果。而教育的必要和不厌其凡的意义在此。

“笔”视无“尺”之徒;真正的困难总长着和善的面孔;知识也如榴莲,不畏其表不惧其味,能敢食之方知其美味;网上的勤就是多动一下手指,想知道什么就会知道更多;网上的懒就是手指动个不停,即便是无趣也被有趣地分享,或如不受力的匀速运动...

对高三学生复习的建议主要是“教材的研读”、“师生的交互”和“亲历的整理”。自我整理的过程本就是在应和一种节奏,而审视过的知识也才能在考场上发挥。也特别提醒考生家长,和高考成绩不理想的失败相比,经历高三的学生变得只知道自己才是最大的失败,这也是帮助同学的另外意义。

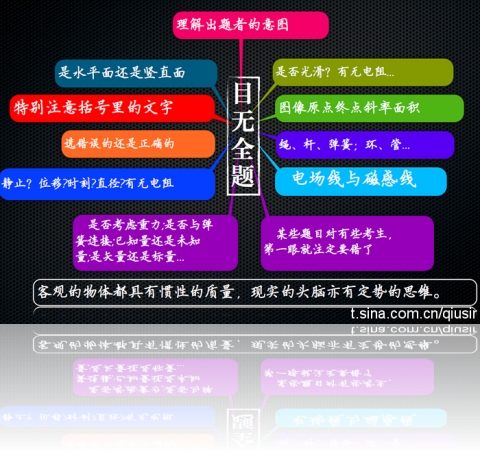

“上帝存在于细节之中”,而对考场上的学生来说,魔鬼也存在于题目的细节之中,应考的过程何不就是捉鬼的过程呢。

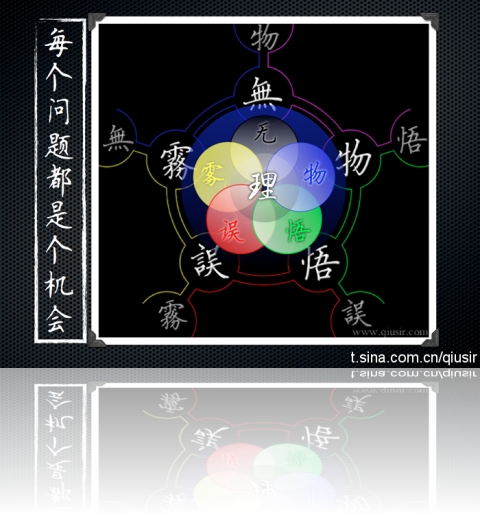

还是用五个“物理”谐音“无理”、“雾理”、“误理”、“悟理”和“无理”来解析“物理”的认知过程,犯错“误”和深入的领“悟”同样是“物理”认知系统的有机部分,如此每个过程彼此包含的非线性表述多少能有新的启发。

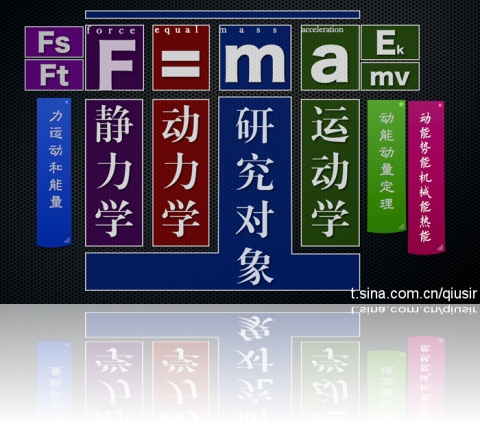

高三复习的一个重要指标是要帮助学生把以前所学知识关联成网络,牵一发动全身。通过牛顿运动定律模块排列的示范,引申到力在位移和时间上积累的功和动量,以及动能定理、动量定理...可惜不少学校并不讲授3-5,对完整力学模块的建立不能不说是一个遗憾。学校的短视造就了学生的短见。

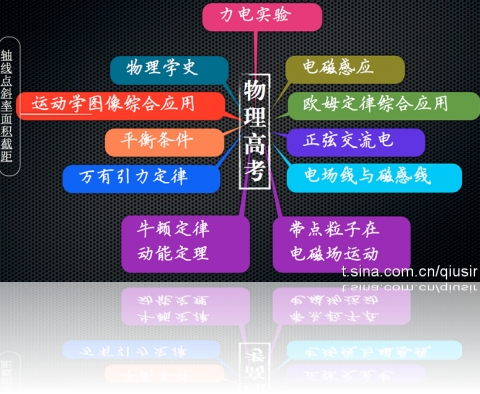

从近两年的物理高考题目中不难整理出几乎每年必考的内容来。特别强调的是不论是选择、实验还是计算都离不开图像问题的处理,正如图片的文件一般很大,图像的内涵也丰富于文字的表述;而对动能定理的运用要特别理解“功是能量转化的量度”以及理清动能、势能、机械能和热能等能量和力的功的对应关系。