转“捻”之间|求师得20年记

---从“动态数理”中的“再创造”(Reinvent Dynamic MathPhysics)谈起...

---We Teach We Learn & We Learn We Teach

---东北育才学校名师工程系列讲座又与沈阳市第四十中学理科老师交流

刘福洋说“舞蹈能跳得让观众感到悲伤,但舞者却永远跳不出自己内心的那点悲伤,是谁辜负了谁?”教师何尝不是那讲台上的舞者,但一定是谁辜负了谁吗?

小时候的梦想无非是过上“出人头地”的生活[?],哪怕考个中专当个收税员也好,现在这反倒成了奢望。人生很多事不过是"转念之间",学费的“小问题”让我填志愿前一转念报了北师大~

上大学的那年赶上90年校庆,2012年我学生去参加了110年校庆,20年[?]的虚度面对母校常有深深的惭愧。

讲解一道稍复杂点的物理题目都要半个小时,教育思想的宣讲只有二十分钟?(东北育才的讲座原定四十分钟,沈阳市第四十中学的讲座90分钟),还好没再让我谈人生(工作初有过五分钟演讲《我喜欢的格言》[?])。当老师的习惯站着讲,但为了让“讲座”名副其实,今天就坐着讲了(东北育才高中部四楼会议室)。这年头和人谈理想是件很尴尬的事,就说教育情怀好了。虽听者不众,但来者同心~

当下的社会是可以公开谈论钱的,因为一般认为钱是自己"挣"的;但对于名则不然,人们首先想到的是"争",更像是上主的恩赐。如此狭隘的观点想必是抱有极大偏见的,而为了避免掉进逻辑的陷阱,只好坦陈我是冲着经费来的:)(针对首席教师一说)

某日友人开我玩笑,说三无女都成韩国总统了,你有潜力呀。别说我当真了~虽人才济济,李可染不也说“可贵者胆”[?]吗,那夹缝中绽放的喇叭花给了我很大鼓励(说的是随手拍的一张照片)。平衡着为现实的打拼和为理想的坚持,左顾右盼这些年...

“求师得”最初是qiusir的谐音,也取“求师必得”[?]的寓意,巧的是《大方广圆觉修多罗了义经》中也有“求师得正悟随顺菩萨愿”的经文。十多年前实验室通讯的网路存照带给我很多的回忆,参加研讨会、外出演讲、聘请实验室顾问,一度有板有眼,风生水起。

前几天浏览了求师得网站十年前的“快照”[?],还在微博上遇到以前论坛的斑竹 ,想起曾经有成为中国教育界布尔巴吉(虚构人物,20世纪一群法国数学家的笔名)的梦想(让我再次缅怀上海的甘志高老师,论坛ID:laoshi_g)[?],表扬与自我表扬的“二表人才”...那些事很近又很遥远。

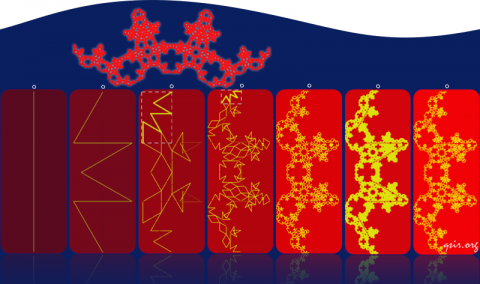

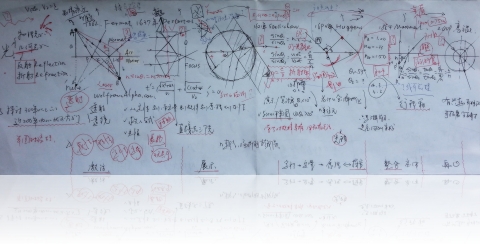

动态开放环境下的数理综合探究与创造力的培养后来也一直是我研究的课题,除了参加几本几何画板书的编写,特别和超常部姜平[?]老师一起编写了《动态数理探求课程》[?],作为选修课的校本教材。

“相比其他学科,数学是最容易创造的科学,每个人都可以按照自己的特点,结合自己已有的数学现实重新创造数学知识。”

“再创造”一词取自世界著名数学教育家、荷兰院士费赖登塔尔(Freudenthal)的教育理论,他倡导:现实、数学化和再创造。

他提到“历史不是一顶旧帽子...”对比英文的那句谚语“Don't Reinvent the Wheel,不要重复发明轮子

”,我们当然确信旧有的知识不是"the wheel",而“再创造”更是一种新的学习方式。

"Everything is nothing,with a twist."---Kurt ?Nothing is everything,with a twist.

选了“捻”作为核心词,最初是受了网上流传库尔特关于零和无穷的隐喻(Everything is nothing,with a twist),一无所有到应有尽有也只是一拧巴。总觉得拧巴乡土气太重,完全可以用“捻”来替代,创意的转念之间以及象形文字“捻”有动脑加动手的寓意,于是就有了今天演讲的“转捻之间”这个题目。这里还特别设计成钥匙的样子,也是想表达能开锁的也能上锁(Nothing is everything,with a twist),比如平时也有教数学同行有画个图有什么用的疑问?

电脑和网络的意义在于更容易捕捉那转念之间的灵感、即时付诸实践,而创造的过程无非就是那转“捻”之间。

“只要学不死,就往死里学。”学生平日里接受了大量针对单一知识点的封闭性训练,

而所谓的整体性不过是平铺性对接,长久以往就形成“死硬理”派,要知道“空的杯子才有用”。如果我们能注重在题目的选取和设计上预留一些通道,

师生通过不同的求解方法以及学科内外关联的拓展,

如此知识生成的整体性和成长性会有所提高。这是封闭的拼接和萌发的有机生成的不同。

信息技术发展的快速以至于让我们对某件事做出畅想时,甚至不能用未来作为限定,因为你那些关于未来想法要么已经发生、要么正在发生、要么很快发生。教育的信息化,从触“手”可及到随“触”可及,也只是转捻之间的事。

网络上的“勤”就是多动一下手指,想知道什么就会知道更多;网络上的“懒”就是手指动个不停,即便是无趣也被有趣地分享。学习上的勤是头脑多转一下就想到更多,笔多动一下就理解更多;学习上的懒是笔转个不停,脑袋动个不停,书本翻个不停。

对应云存储、云计算,也有云思考。面对个人十多年的网站数据,即面对碎片化的知识,越发体会自我整理的过程就是自我提升的过程,当每一个话题都可以找到不同年时段的思考是件很奇妙的事,莫非这也是个人的大数据呢,云的思考,云的生活...电子云~

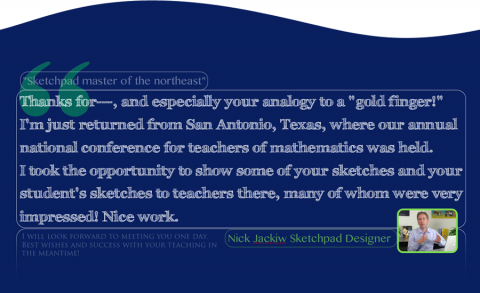

教师自我学习方式的改变才有教师教学方式的改变。对于几何画板我有过“点石成金的金手指”的赞美,那也是我第一篇相对正式的文章[?],GSP甚至是我从教之路的引导者,我的很多工作从此展开...这里要感谢的人也太多,桑新民、陈美玲、王珏...

不经意翻看到以前一些画板联盟相关的post:第一届画板联盟网络筹备会筹备梳理[?]、动态与创造社区突破20000贴纪念[?]、论坛模式的画板联盟网络筹备会胜利召开[?]...一直面临很多的现实问题,但真心付出过就不会后悔,清醒的是很早就意识到重点应转移到常规的课堂,技术的探究适可就好...

如果不是因为非典,应该有机会和几何画板的设计者尼克在深圳见个面,或许以后还有机会~

多年前曾和几何画板的设计者尼克有过些邮件的来往[?],他非常喜欢“点石成金的金手指”的比喻。前日在教育研究院交流,偶听也研究几何画板的数学教研员说育才有个老师研究几何画板,其实早些年还为市电教馆做过几期培训过...是不是咱可以厚着脸皮说国内有过影响呢哈。

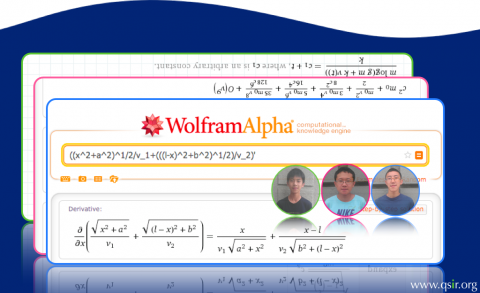

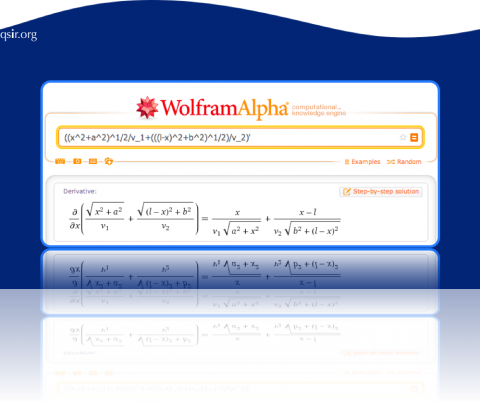

WolframAlpha.com未必是最聪明的搜索引擎,但一定是最专业的。在扬州中学的讲座就介绍过我一些学生的工作,它也是我下一步 关注和实践的重点。

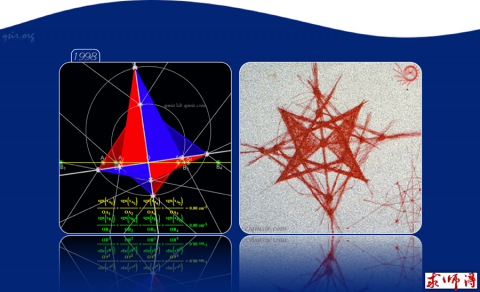

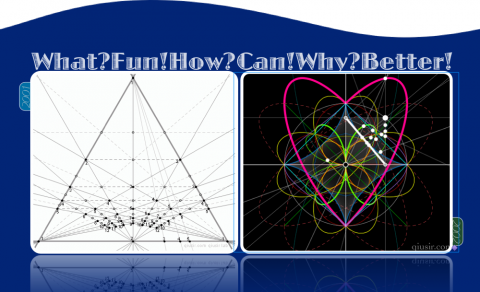

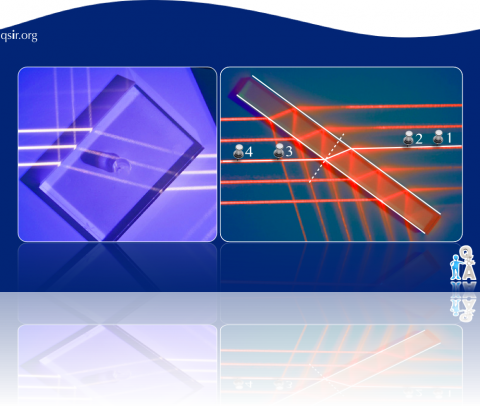

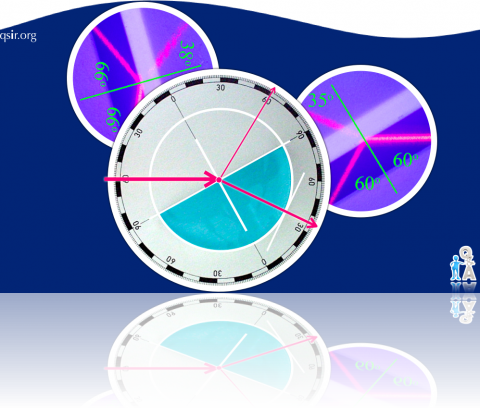

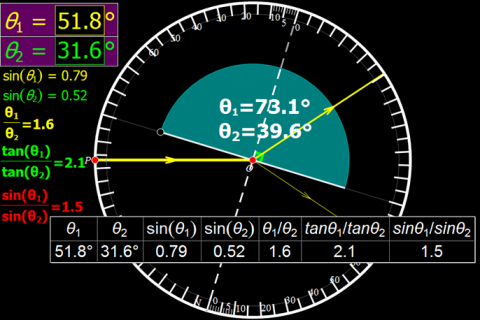

不过是源起物理课堂上的一道动力学 小题目的一点想法,由此龙宣宇同学耗时四个多月的思考和探索,推理和整理出十多页的论文[?],还进行了更一般的推广和更广泛的应用。用电脑测算、师生交流,涉及惠更斯原理、折射、最速降线等, 用到极坐标方程、复杂三角函数等等,一度想把费尔马原理和惠更斯原理等统一起来。董童鞋(RnZnCu)[?]、王盛祥[?]等童鞋也做了一些尝试,这该是学习方式转变的一个范例了。

“教师不再是舞台上的圣人而是场边的向导”(Guide on the side not sage on the stage )。想来如果不是被落后的学习观的束缚,如果我们的教师还是固守着旧有的思路,很多人 恐怕连给学生当学生都不合格了。这甚至让我想起那幅只有狮子不知道它可以轻易扑倒驯兽员的漫画。

每每毕业生回访多有“早把当年学的那些还给老师了”的感慨,其实学生毕业并非只是从学校和老师那带走点什么,反倒是要留下点什么:留下美好的回忆在校园凝固,留下思维的火花在教室相传。“以学教学”也是我的一种重要的教学策略,比如近来讲解弹性碰撞就用到王聪方法[?],如此的典型范例本是后来者的原型启发~

“50%的数学知识是1940年以后出现的,而在这其中99.9%是由博士级的人物发现的。Dan和David的发现是非常值得注意的,因为这些发现可以运用中学数学知识通过三种方法证明:代数、几何、推理”。[?]

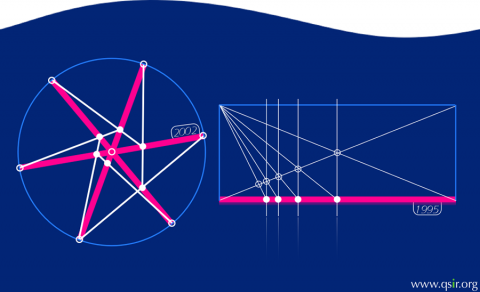

1995年美国两个初中学生(David Goldenheim和Dan Litchfiled)在数学老师(Charlie Dietrich)的帮助下发现“自古以来第二种构造等分的方法”---GLaD构造[?](当然早在是十八世纪,数学家白朗松就给出过更简洁更一般的构造方法[?],GLaD构造只是其特例。),不仅如此,两个孩子在解决问题中提出的一个问题还导致了构造Fibonacci序列方法的发现,要知道在这以前的数学发现只有重量级人物才有机会。

选修课上我把这个构造介绍给学生,十多岁的吴培也有类似的发现[?]。这里的教育过程先是心理学强调的“原型启发”,然后是转念之间和电脑的快速验证,如此认知的方式即是转捻之间。自我的关联、验证和拓展的前提是信息技术填平了由"念"到行动之间的鸿沟。(后来也有相关的探究,比如三角形的重心[?]等)

以后也有过很多PWW(Proof Without Words)范例,比如梯子模型(等棍问题,XY轴上到定点距离平方和为常数[?]与然轴上到定点距离和是常数有很大不同[?])

、质点几何学、等时圆[?]等,都是通过开放通道引发很多知识的再创造的典型范例...

在选择MIT CSAIL[?]前,成禹已经获得了数学和信息学两个学科领域的奥林匹克竞赛五块奖牌(2G+2S+1B)[?],“中点多边形”是他还在初中学段时在我数理选修课上利用构造线段和中点的快捷键“捣乱”的发现。

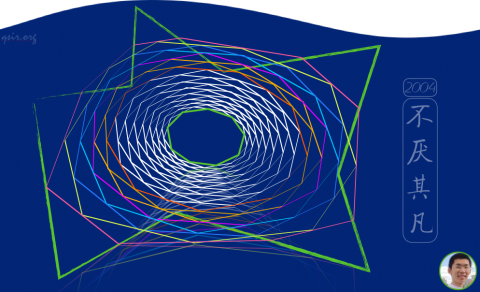

俗话说龙生龙凤生凤,可如此的宿命表述过于悲观,教育和奋斗的意义又在哪里呢?重复的教育的意义?困难之事都长着简单的面孔[?],

即简单的迭代也有正向的意义,所谓不厌其“凡”,而所谓圆滑并非是一般意义的社会磨砺,更是某种规则下自我迭代的成长。刘震云有句话话说“许多人没有在愚昧的河里淹死,却淹死在聪明的河里愚公移山才是真正的聪明。”结果不存在于初始,结果的差异产生于"迭代过程"的不同是以前短文的记载[?]。

只有被坚持了的差异才能绽放个性的美丽。 “罕见的不是天赋,而是甘愿为此遭受所有疾苦的勇气。”

2012年南方科技大自主招生题目有“7分钟内从1写到300不许涂改”,据说全国考生就几个同学完成,我找学生测验了下,出色完成的的确不多。

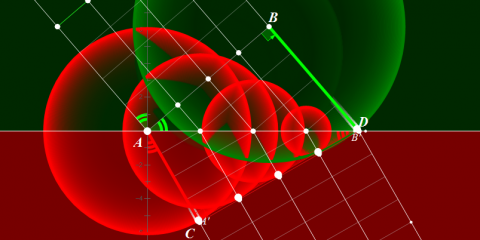

古诗中常有借景抒情、托物言志,其实动态的几何何不也如一串文字,它本身也表达着几何以外的一些寓意。

我的不少观点何不是受动态几何的启发,或者说不少的感念常在动态的几何里找到呼应。

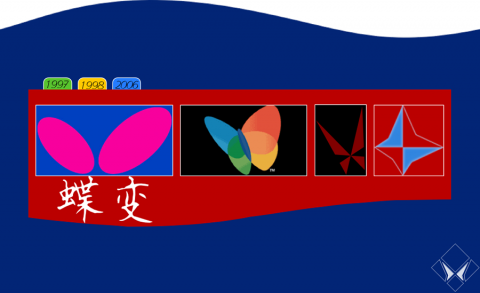

从两个著名的LOGO(Butterfly & MSN)多少能还原最初冯伟童鞋在蝴蝶定理(1815年)和蝴蝶翅膀(两大两小)表象上的“念”,几何画板提供了“捻”的便捷。张天光从另外的角度解决了翅膀的问题,还拓展到了更多的翅膀,王晓龙论文的题目干脆叫“万蝶齐飞”。这个过程还有其他老师的支持、同学的帮助,特别感谢Alexander Bogomolny ...

外地出差常有人以为我是求老师(把求师得以为是我的名字)。也有人惊讶问你就是那位带领学生发现广义蝴蝶定理的呀?

蝴蝶定理的系类推广也算是能在中国数学教育史上的一小笔,

他的教学模式上的意义远大于学术上的价值。

太极蝴蝶星这名字够酷吧,如此推广显然是受太极图的启发,甚至还找到了当年的图手稿...

一直很喜欢蝴蝶,一度收藏过蝴蝶的标本,甚至本站的logo从也很喜欢的“ebird”[?]改成了现在的“蝴蝶侠”[?]。我甚至有个观点,人可以赋予那些凝结了创意和热情的图符以生命,它们甚至是你生命的延续

...

巧合的是蝴蝶定理系列推广大概可以用一幅图展示,道生一、一生二、二生三、三生万物~

前几天看到学校新拍的宣传片,上面有国籍奥赛奖牌、有清华北大自主招生等,其实可以考虑加上推广蝴蝶定理这一条,以后的学弟学妹应该知道那些探索路上跋涉探险过的学长:冯伟、王晓龙、张天光...

日常的教学任务过于繁忙,如果有大块时间可以考虑重新编制一下这“世界第一张”数学蝴蝶图谱[?]~

很多的事情在这些年里发生了变化,比如网站改成了博客...但教育的初衷未改,构造探究也不曾终止...

苹果曾提出“人只有一次机会”,

弗里德曼在《世界是平的》[?]中也写道“

子女受教育的方式也许比受教育内容的多少更重要... ”《上海中长期教育改革和发展规划纲要》中也有“促进学习方式的转变,满足学生多元化和个性化的学习需求...”这些都如一篇报章的的标题:教育已死?万岁学习!

1997年,全国中学中还极少开选修课的,而在少年班、高中部开设的数学、物理和电脑的综合选修课程在当时也算是头一份[?],这要特别感谢开放和前沿的东北育才。

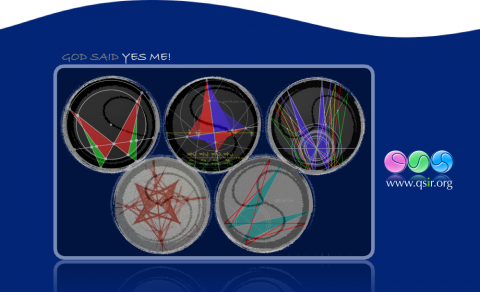

十多年前成立过“动态与创造教育社区”(论坛一度是全国几何画板爱好者的乐园),从名字就可以想象那会是“立体与创造”、“多维动态与创造”的发展路线,看过《钢铁侠3》里的电脑特效应该

也会有此感受。信息社会一日千里,这里的未来是过去、现在或明天的统称,某些你看来还不可能的事情已经发生、正在发生或很快发生。

动态与创造\立体与创造\多维动态与创造...

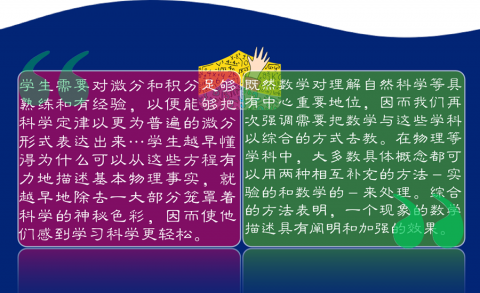

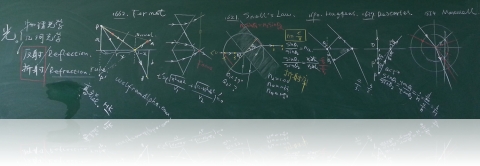

“既然数学对理解自然科学等具有中心重要地位,因而我们再次强调需要把数学与这些学科以综合的方式去教。在物理等学科中,大多数具体概念都可以用两种相互补充的方法-实验的和数学的-来处理。综合的方法表明,一个现象的数学描述具有阐明和加强的效果。”“2061计划”上的这句话几乎是动态数理综合课程开始的最初缘由。

一直基于“动态开放环境下的数理综合探究与创造力的培养”的课题进行实践探索,《动态数理》选修课除了开发出众多的范例,也和常规的教学紧密相连,坚持学习生活化、知识网络化的原则和倡导“坚持才能改变”的信条...

1999年中国科协提出50年《全民科学素质行动计划》, 还翻译了专题网站Project 2061。

美国科学促进会(AAAS)1985年启动2061计划(哈雷彗星在2061年会再次光临地球),帮助所有美国人提高科学、数学及技术素养,“美国历史上最显著的科学教育改革之一” ,号称“终极的科学计划” 。中国科协的2049计划要加油~

“学生需要对微分和积分足够熟练和有经验,以便能够把科学定律以更为普遍的微分形式表达出来…学生越早懂得为什么可以从这些方程有力地描述基本物理事实,就越早地除去一大部分笼罩着科学的神秘色彩,因而使他们感到学习科学更轻松。”

逻辑上我们并无法教正确的,相比我们更容易正确地教,其实都划归到正确地学。

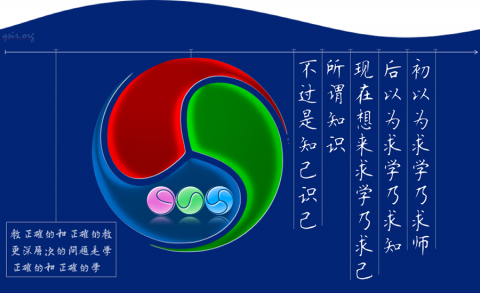

初以为求学乃求师,后以为求学乃求知,现以为求学乃求己,而所谓知识者,无非是知己识己而已。王阳明不也有“行知并进,自求自得”一说吗。

学生的智商某种程度上可以类比电阻,我称为智阻[?],而强调认知的过程的知识更是智识。教育的过度理想化和过度现实一样都是不可取的。没有完美的人,也不需要完美的教育。我们该尽力让孩子越来越好,而不是越来越差。

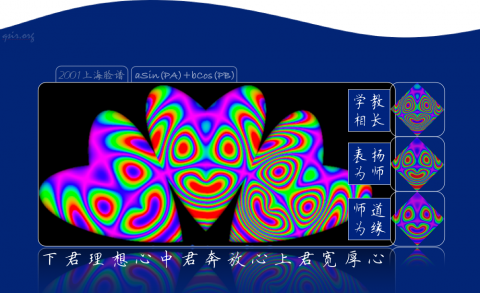

2001年受黎加厚教授的邀请,在上海师大交流时(laoshi_g陪同)偶然发现,后来回沈阳完善下,奇妙的是三张面孔有年龄的分别,最初的寓意是“年少的理想心,年轻的奔放心,年长的宽厚心。”

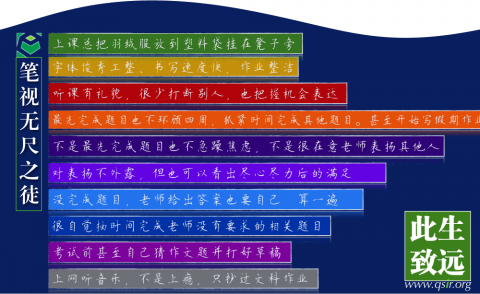

有句话说“若批评不自由则赞美没有意义”,这句话对教师来说是需要“捻”一下的,如果你不能发现学生的优点并由衷赞美过,你的批评并无教育的意义。所以我才有表扬为师的提法。作为教师要分清楚哪些是和优点并存的缺点,哪些是真正需要改正的缺点,而有些缺点无关紧要,或者仅仅是个性特点。其实这样的逻辑同样适用教师间的评课,很多人并没有上课教师原本的意图就去评说一番,如此的明智首先是不负责任的。

不经意看到《韩非子》上有“下君尽己之能,中君尽人之力,上君尽人之智。”如此想来就有了“下君理想心、中君奔放心和上君宽厚心”的说法,这也算是一转捻了。教师对学生来说本就是管理者,按照育才名师工程的分类,下君是骨干教师,中君是学科带头人,首席教师当然是上君了。

不能简单评价好坏,更像是人生的不同阶段吧。

兴趣有多大,天赋就有多大 。“成就主要不是来自才能,而是来自纯粹而伟大的品格。”

有说四十岁的人还写诗就如三十岁还尿床的一样,当然俺这是年少时写的~这里的爱是爱好。起初只是以为爱好可以很好去改变人,现在看来,爱好如爱情一样可以很好去成全人。

科学报导报道开曼群岛附近的火山口发现了一种白色盲虾可以耐热450°,中国网友的第一反应是怎么才能吃了它们呢?以前少年班的学生@我[?]说“先让qiusir为它讲物理,使它对物理热爱到血管里流着电流,哼哼,电死它!”很高兴学生的这个比喻同我前面提到“爱好融化冰凌”一样的逻辑。

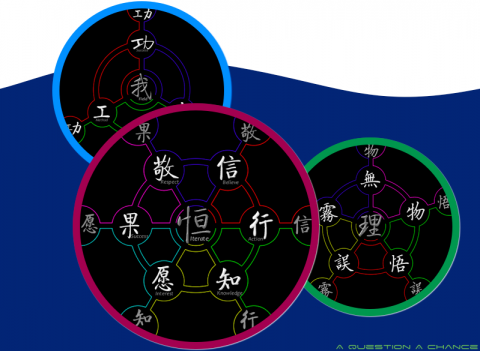

关于“无、雾、误、悟和物”的五物理之说[?],常被引用但多不会提及我这个小老师:(至于“敬、信、行、知、愿、果”的关系[?]是受朋友Z提到的一次心理学讲座的收获...

学生对待课堂上的错误的态度是错误的,传授知识更需要加强学生学习观的引导,以及自尊心着力点的适度调整。

“同一种正确的陈述相对立必定是一种错误的陈述;但是,同一个深奥的真理相对立的则可能是另一个深奥的真理。”尼尔斯·波尔的这句话同样给出课堂上师生、生生积极交流的逻辑,错误陈述的背面是正确,正确的陈述会引发另外的正确~

所谓转捻之间,是从数学到数学、数学到物理、物理到数学、数理到教育...是从树上到网上、从网上到黑板...

关于教学模式,关注过网路上的yahoo的问答方式,甚至是从语言学习的经验迁移到理科教育,转捻之间:数学语言、科学语言、自然语言、计算机语言...

"The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write,but those who cannot learn,unlearn, and relearn"(二十一世纪的文盲不是那些不能读写的人,而是那些不能学新、破旧、创新的人。)---Alvin Toffler

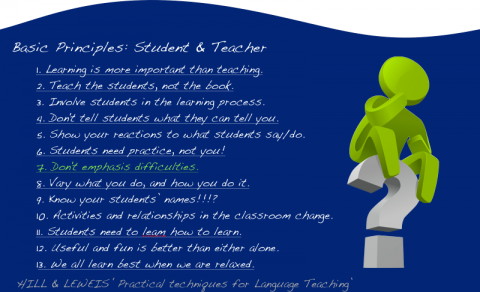

上面的十条戒律节选自刘易斯和希尔著的《语言教学实用技巧》,尽

管是语言教学的东西,从理科教学的角度看很多也很贴切(当然有一些文理上还是有区别的,比如理科可以适当强调问题的重要性,一次激发挑战的欲望)。

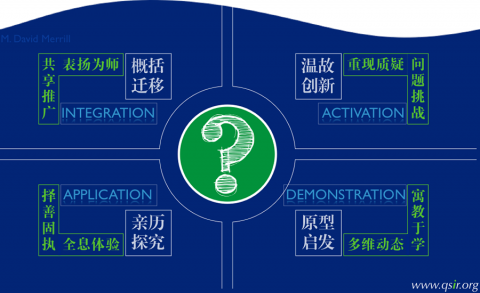

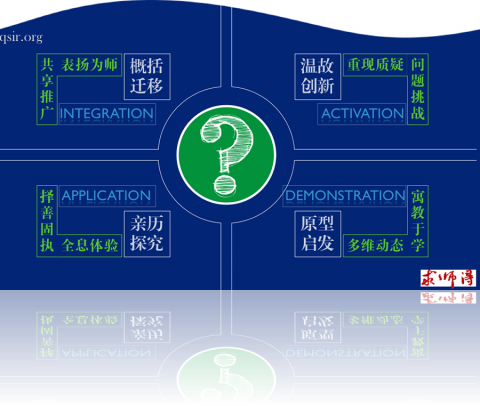

在接触到的教育理论中,对梅里尔的首要教学原理[?]印象最好,甚至结合自己的教学实践给加强版的模式图...

让学的有点用,去学有点用的。方励之在《“天空为什么是蓝色的”一百年》一文[?]中提到,“对青少年来说,那些‘标准解释’虽然算不上有毒奶粉,但也是过期一百年的奶粉。”这让我想起杜威的一句话,“还在‘完全’用昨天的方式教育今天的孩子,就等于剥夺了他们的明天。”而关于教育的行业,从教之初就有其社会质量最大惯性最大的感慨[?]。

"不管是球赛、电脑游戏、或是简单的团体游戏,一个人除非了解游戏规则,否则他无法从游戏中得到快乐。就像你无法完全欣赏周遭之美,知道你了解自然的定律。"---Paul G.Hewitt

“从全局视角看去,这个世界十分令人失望。从细节上看,让人惊讶的是,世界总是十分完美。” 看到鲍德里亚的这句很共鸣。或许正是生活整体的缺憾,让局部的完美来弥补(随手拍周年记也有类似体会[?])。陈鹤琴也有“大自然、大社会都是活教材”的说法,"我们教学从实际出发才能为实际所用,而

随手拍是发现现实问题的一个很好的途径,这也是其中的一个动力。

"The best way to learn anything is to discover it by yourself."

不论是教学相长、学教相长,还是寓教于学、寓学于教,都是强调教学作用的相互性。就做完了TEACH-LEARN的镜像图,忽然又觉得教与学更像是莫比乌斯带[?],两面更是一面~

教学关系和师生关系一样互为镜像~

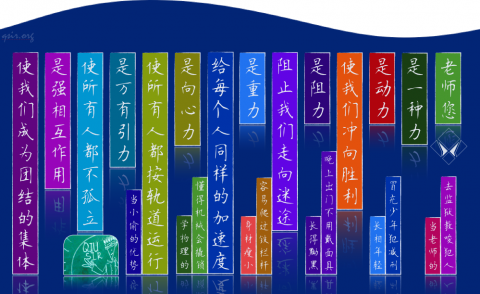

葛朝鼎老校长早就告诉我东北育才有各种的试验田,高琛校长也总结育才的模式是“搭建多元开放平台,培养拔尖创新人才。” 在这所很特别的学校, 特别的教育经历,也得到罕有的成长机会。

自九六年入职东北育才学校以来,先是十年超常教育又近十年优才教育,角色从物理科任、超常班班主任到东北育才网校...所教班型从超常班到特长班,还有常态班、六年一贯制和创新实验班,内容从初中、高中普通物理教学到动态数理选修课,对象从小学生、初中生、高中生到新入职的大学生,

以及教师的信息技术培训和教育教学策略的讲座...

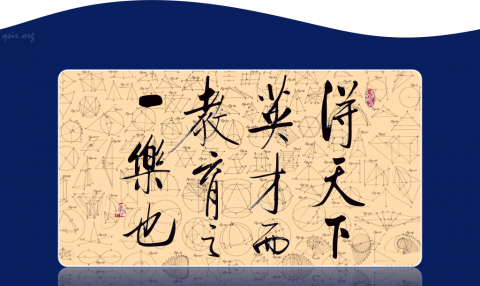

孟子三乐中“得天下英才而教育之一乐也”我体会尤甚。

有学生一起探究数理题目,有学生一起跑步,有学生告诉那些不知名小花,是小蓟、石竹、刺菊... 作为教师为有这样的学伴也由衷感谢孩子的父母。至于某个缺点或是不足,相信能在友善和信任中得到修复和弥补~

据说“这里是学生幸福的起点,这里是老师幸福的终点”是某一中的校训,这让我想到:是什么种子很重要,落在什么土壤中很关键,是什么人很重要,遇到什么人很关键。

学生其实也是一直在给予,至少他给予你和他一起成长的机会。

"Our kids are normal,

They just are not typical."我们的学生很正常,只是他们不平常[?]最初觉得超常班的童鞋天真聪慧、数学班的学僧执着钻研、常态班的孩纸柔韧包容。现如今看创新班的同学既有此三类,而反观孩童也包容,学僧也天真,孩纸中更不乏天赋。

关于好学生,谁教都能出好成绩,但不是谁教都能从好学生那学到好的东西成为好的老师。

工作的这些年里,优秀的学生可是接触了很多,也特别记录了一些,比如长颈鹿[?]、比如张天光[?]、比如微笑男孩[?]...甚至还为赵治远童鞋发过此生“致远”[?]的帖子,以老师的视角观察一名优秀的学生。印象中他多大范围的考试就有多大范围内的第一,只是高考[?]没有发挥好,但仍不失为一名天才级的学生...

听课的时候看到高三英语班墙上的标语和我十几年前当班主任时候的班训很像,“ 我自信、我拼搏、我成功”, 胡适就曾给毕业学生开了三味药: 问题丹、兴趣散、信心汤。每隔几年总会有新的心得。我自信是认识自我,我拼搏是强壮自我,我成功是成全自我。这里出了成功要有合理的定位之外,要强调的是,拼搏不是单纯的扭曲自己的刻苦,而是一种爱好的发挥和天赋的培养。"没有人比一个有兴趣的孩子更刻苦 。"

越发意识到我们的教育只是引导学生向上、向前,却很少建议他们停下来关心身边的事情,认识美、发现美、展示美、解释美、成全美和实现美都是现实生活的一部分。(当然面对连春游都没有的现实,这些说法的确有点不着边际,但也乐见少年班泰山游学。)

一次和郑剑非老师一起出差,他提到“即便是事业心也是有底线的”印象深刻。从教初期往往会夸大执着的意义,慢慢意识到放松的状态一样重要,执念太久,姿势会僵化,会增加了认知的成本。就如近视眼一样,总看近处的东东晶状体无法复原了一样。宽松、幽默和适当的随意不仅仅是教学风格的问题,更是一种教学策略。

邱发文者邱发才(人才的才)关二代(山海关的关)事叫授非教授是老师非姥师:读文章三五篇得一两句 ,教学生七八届渡六拾年。 无事稍酒,这不太工整的对子很能体现我教师的生活。

在一次学校组织的“吾爱吾师”活动中,某节课上被学生抓拍的一些镜头(您的脸是最美的风景[?]),也有朋友说上课投入的精气神很赞。说到教师的生活,很不就如前面提到的多边形中点迭代一样,几次重复以后的归宿已经确定(中点多边形迭代的终点由前面的顶点连线确定),这也是人生所谓的悲壮,活着奔赴死亡,还要活出精彩哈~

2011级创新班物理科代表杨洛主笔的颁奖词...

最近的教研活动让我想到了一个比喻,鸡舍里有打鸣有下蛋的,某日打鸣的说看到飞翔很带感,可一门心思下双黄蛋的母鸡真是不会飞,其实飞起来又怎样呢?过一阵子还不是要看你下蛋的多少。

过去还说自己是个教书的,现在看无非是个教死书的,至于育人,呵呵,家长在你那只关心分数,我也只是个提考分的...牢骚的话还可以说很多,这并不重要,重要的是我们调谐过,就如能否起飞不重要,至少努力拍动过翅膀。

今天的春意盎然依然难料秋色是否宜人,而与其刻意评分秋色不如从吾所好,为自己感兴趣事工作是幸福的。

深知下蛋的本分,但一闲下来就是有飞的冲动。 近代首位留学生容闳那“无功受禄转来不虞之誉,劳苦功高反有求全之毁” 也印象深刻。不是被生活吓破了胆,而是被现实凉透了心。让感性的理性一些,让理性的感性一点。基础教育阶段,更感性的宣泄非教师之本分,更理性的研究非教师之所能。

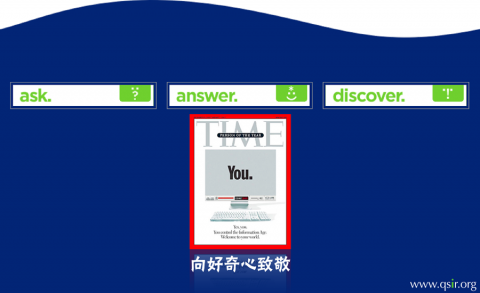

A Question对应的是“念”,A Chance需要动“手”实践。转“捻”之间让问题变成机会,这是一种教育的策略,甚至是一种生活的态度。“捻”其实可以拆解成三部分,把“今”天放在“手”“心”是再明确不过的寓意了。

所谓“人死于习惯”这话,无非是指穿着漂亮的新鞋兴高采烈地走在老路上。

不少长辈习惯按自己当年绝地奋起的经历来要求学生, 把”只要学不死就往死里学“当成一种常态的精神。可华山一条道上的勤劳和勇敢多是为形势所迫,作为教育者我们更应该培养和追求有选择还能坚守的、稳定的品质,比如 富有的节俭,比如宽厚的严厉。

有时也会想到自己的未来,当发现所谓的理想其实很现实,所谓的成熟无非是一种老态吧。如Satchel Paige(美国棒球明星)的那句名言,“Work like you don't need the money,love like you've never been hurt,and dance like no one is watching.”不因工资多少教书,也不需通过人家孩子的分数来证明自己。前者是一种能力,后者是一种情怀。这并不是单纯追求个人的安逸,要知道责任和胸怀首先需要的是实力。

现在都在提中国梦,而和我更相关的是育才梦,Hu care? She care!

入师门只是“转念间”,为人师无非“转‘捻’间”。20年一回首,继续上路~

P.S.感谢有与会的同事发来鼓励的话...

嫦娥一号:在经历了无数眼泪横飞,血泪四溅的述职报告、名师讲坛、专家报告之后感到:不幸的老师都是一样的;幸福的老师不仅成就了自己更点亮了学生各自的精彩!哇!在近二十年的教学中,你花草满怀、成绩斐然、令人艳羡,又发人深思。然而这些之与你却不是事业和生活的重心。学生破茧成蝶的发现、光谱中的笑脸、象征极致的皇冠、无意间叠代出的人生感悟,展现出的其实是你真实而又丰富多彩的内心、是乐观进取,是追求卓越、是对生活与教学的无尽反思。

转埝之间,零和正无穷是可以相互转化的。人的态度决定了其人生轨迹--去留、存亡、成败。你的态度来自于历练你的个人经历、对教育的热情(enthusiasm)、对数理的激情(passion)、对完美的追求和向往(the pursuit of perfection)。成功人皆渴求,但定义却不尽相同。之于你:功名利禄本非吾之所求,只是天生亦不是沉默的羔羊罢了!哎,是旗帜就注定要飘扬,给人指引、给人信念和方向:Be perfect and success will just follow!(追求卓越,成功自会相随!)

邱发文老师沈阳市第四十中学教师培训报告会(关于沈阳十佳型教师[?])

巧合的是40中学[?]校徽“40”设计的很像是0到∞变化的中间过程。学校存在的意义不是产出应有尽有,反倒就是从无到有的中间过程~让人感动的是,四十中学张校不仅送来讲座海报留念,还专门制作了感谢海报和讲座的光盘...