毕业季里看“上帝不听话的孙子”转的"教书是一场盛大的单恋,学生虐我千百遍,我却满眼海棠和杜鹃"很有感~以前(2006-2009)就有位叫王冬莹丫头就有个小账本,毕业后整理了“qiusir语录[?]”。201105的记录更详细一些~

想当年115班刚成立的时候本史官就是想给别人讲的有意思的事儿记了两条,没想到一记就是三年,三个本儿。最近115工作室要开工了,想把大家的照片个人简介和这些故事集结成书,给大家留个纪念,除班内同学和老师外其他人想要可以联系我。

已卸任的史官文昕(QQ:1742785021) 2014.6.10

高考后才发现史官文昕的空间里记录了那么多,看了大半个下午,不时笑出声来~115的教室里,115工作室有条不紊运行着:左大师统筹,阿牛视频,董化学拍照,段段版面...XQ在为左大师翻译吹笛子用的谱子~

2011.10.14自习课,班主任大超:

“我寻思咱平均分能拉第二名100多分,”(全班诡异)“结果,咱们没拉成”(全班紧张)“咱拉了70多分。。。”(全班爆笑。。。汗)

东北育才高中部115班,是一个神奇的班级,在这个神奇的班级里,发生了许多神奇的事情,被一个小盆友记了下来,并在此公诸于众~(这里仅仅挑选了物理相关的部分)

2011.10.12物理课

qiusir:当太阳变成八瓣,地球变成两半,月亮变成六瓣时,晨曦头顶上会长出三朵狗尾巴花,这邱氏定理你不能说它错。(讲牛顿第一定律)

2011.11.02物理课

佳齐在值日班长晨曦的名字上面画了三个“芽”

qiusir:“噢,今天日子特殊(回文日),晨曦头顶上的狗尾巴花长出来了啊。”

2011.10.14物理课

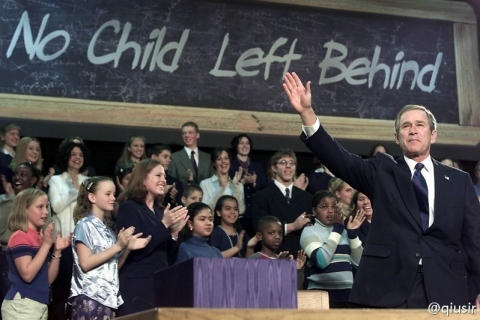

邱sir:“当老师是得天下之英才而虐待之,不亦乐乎。”

2011.11.02物理晚课

qiusir夸梓名牙白是“蜡烛白”:“长了一口小蜡烛。。。”

敬朋答错问题,qiusir欲用小针扎之。。。敬朋急中生智,递上一水瓶。qiusir恍然大悟,用针在瓶上狂扎,然后。。。使劲往敬朋身上挤!!随后解释了一句:“玩性大发!”又趁机给一道物理题做了实验。。。瓶里水还剩一半多时将其扔进垃圾筒,同学们齐喊:“浇花!!!”qiusir从垃圾筒里把水瓶掏出来,全挤进花盆里。。。

2011.11.13物理课

qiusir:“聪明人身体都好。。。我身体就好。。。韵竹是不是从来没生过病?”(其实我经常感冒...)

韵竹:“我。。。生过。。。”

2011.12.2物理课

说到圆周运动向心力,邱 sir 要做个演示:抓起带管子的内个神马的吸尘黑板擦抡了起来。殊不知艳超已偷偷潜伏到后门,指着邱 sir 开始大笑。。。邱 sir 看到后惊慌失措,捡起黑板擦装好放回去:“这不能玩这个了,张艳超要废了我。。。”

2012.3.20物理课

qiusir:“我说过,老师我瞅着这么矮是因为有气质。周围有一种折射率比空气大的物质使光线向下偏折。比如今天我头疼是在进教室撞门框上了。。。我指的是上门框啊。。。”

2012.3.22物理课

说到有阻力不符机械能守恒,qiusir叫石安到前面,以手摩其头。

qiusir:“热不热?”

石安:“热”

qiusir:“我中午吃了两块红烧肉,这两块红烧肉的能量温暖了你的黑发。”

2012.3.22物理课

qiusir:“我兜里俩块钱,是穷还是富啊?那得看跟谁比。。。跟那背一堆饥荒的人比当然富,那跟宝月兜里千元大钞相比。。。”(千元。。。大超。。。?)

2012.4.1愚人节特别栏目全纪实

1、早自习钱刚进教室就看到振宇、敬朋等人在门口忙活,具体物品有:水瓶子、透明胶。与此同时平常负责写值日班长的佳齐同学赫然在黑板左上角写下了:郝俊刚、邱发文(通常是写值日班长的名字)。门口的忙活差不多了,振宇叫何山把瓶子放好,自己走出教室把门打开:“上课”。该简单机械工作正常,效果正常。

2、第一节物理课前,大超穿好校服坐在子悦的座位上,一切就绪。

qiusir走过后门,轻易地发现了庞大的大超,大超跟qiusir说:“我听一节课啊。”

qiusir走到前门,开门走进,水瓶受拉力作用脱离门框,重力势能转化为动能砸在qiusir脸上。(不记得打到)

qiusir向大超刚在的座位指去,谁知大超已从后门逃窜,此时qiusir的窘态已被门外俊刚看到。

qiusir走向讲台,盛祥从讲台另一侧跳起,qiusir魂飞魄散。(这个印象深刻)

qiusir走上讲台,讲台上放着一封鸡毛信:“找个好人就嫁了吧---化学课代表。”(其实是物理课代表Yinlour写的)

qiusir顺同学们手势望向黑板,看到了值日班长的大名。。。

qiusir要报仇,上课叫起化学课代表子悦,子悦一脸无辜地望着Yinlour。Yinlour:“看我干什么?”子悦也顺便被愚了。

2012.4.5物理课

qiusir:“梓名清明你上坟没有啊?”梓名:“没有啊。。。”

qiusir:“我问什么都要问一下呢,因为我就怕有的小孩上坟哭诉‘奶奶啊,我对不起你啊,内个邱发文天天骂你啊。。。’”(P.S.邱sir口头语:你奶奶个腿的。。。)(以前有男孩说让我奶奶把你带走...)

2012.3.6物理课

qiusir又提到那个古老的笑话,两秒钟下落19.8m问能是什么颜色的。。。有童鞋答:“白色”

qiusir:“是红的。。。那熊摔的。。。哎呀。。。要是问落地之前是什么颜色,那是白色。。。(讲解略)

家楠:“不对,是灰的,北极熊的空气阻力太大了,只有北极附近一种灰白色的熊能做到。。。”

qiusir:“那你这么说什么颜色都行呢,因为。。。算了,不说了。。。”

童鞋们的好奇心是不可阻挡的。。。

qiusir:“那熊下落的时候,放屁。。。”(若向上,则加速度增大,时间减小。若向下则加速度减小,时间增大。若向侧面则会改变熊的运动方向,此时该气态排遗物不做功。)

2012.3.7课间

qiusir正和同学们说笑,此时大超从qiusir身后走来,身躯明显比qiusir庞大了许多。她拍在qiusir身上:“嗨,小子。。。”(P.S.邱sir上课时刚说到自己最大,“张艳超几乎都得管我叫叔。。。”)

2012.5.2物理课

已知化学元素周期表种有许多纪念物理学家的元素,且昕潼化学课代表穿了一件印有周期表的短袖。当这节课是物理课时,qiusir发现后刚开始勃然大怒,令其脱下未遂,后在衣服上找啊找。。。综上,qiusir说:“昕潼穿这件衣服是表达对物理的尊重。一般人看不透,因为他把爱因斯坦放站自己肾那个位置,把著名的物理学家西伯格放在自己心眼子上。。。”

2012.5.17物理课

qiusir拿电脑内存来类比知识储备:“死记硬背就像不常用的东西还占据着内存,最后电脑就会很糟糕。。。不信你看某化学老师的电脑桌面。。。”

(本化学课代表揭秘,郝刚的电脑桌面上各种小说,如:某二狗的流氓人生(第一个字儿忘了)。。。)

2012.6.7物理课

qiusir吹嘘自己很结实:“虽然人干瘦,一身腱子肉。。。”

振宇(接):“一身五花肉”

2012.9.20物理课

qiusir:“因为大家知道,磁铁的两边。。。”

家楠:“大于第三边。。。”

2012.9.25物理课

(已知王禹程很热,王禹程冬天穿短袖)天还不冷,王禹程穿着短袖

qiusir:“这冬天还没到,王禹程已经开始穿冬装了。”

2012.10.17物理课

(已知刘子悦=3个人,刘子悦一个顶仨)

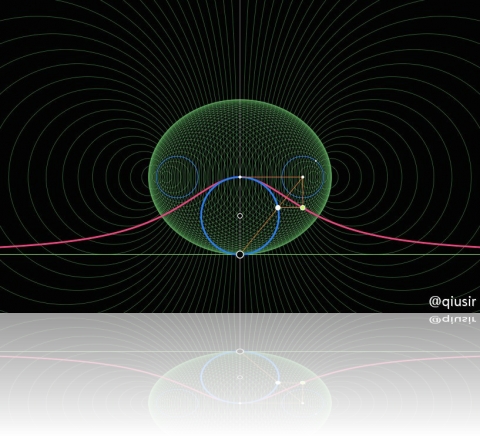

qiusir做出这么一个图(如图右下所示),大家惊呼:“刘子悦!”

文昕:“刘子悦俯视图。”(刘子悦三头六臂)

2012.10.22物理课

qiusir:“μ